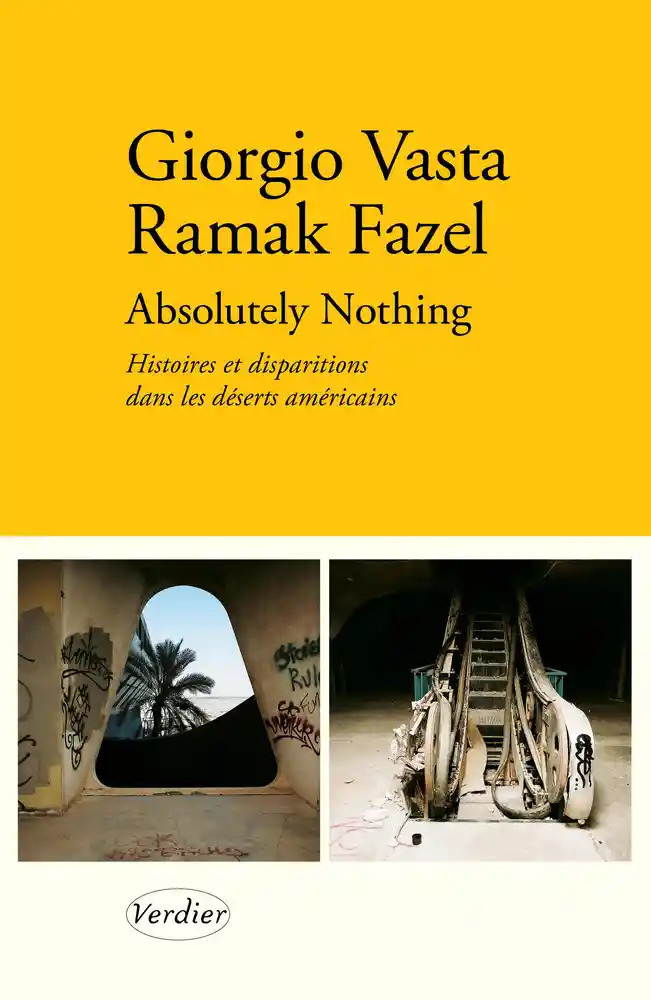

“La conscience de la présence et du travail du traducteur a évolué chez les lecteurs” (ATLF)

Les traducteurs ne comptent pas pour du beurre : c'est un peu l'idée que cherche à faire passer l'ATLF, Assocation des Traducteurs Littéraires de France. Si ce message circule de mieux en mieux dans le monde du livre et en dehors, la défense des droits des traducteurs est bien sûr sans répit. Entretien avec Corinna Gepner, présidente de l'ATLF.

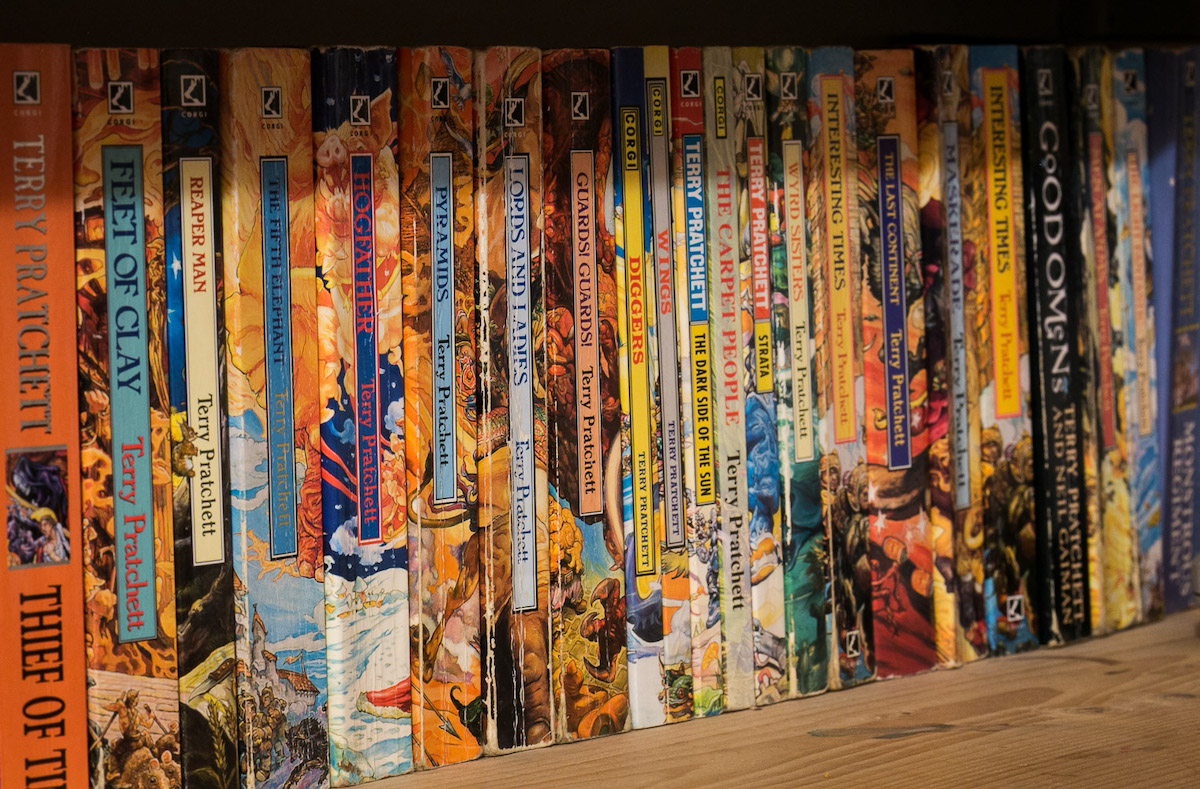

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

ActuaLitté : Vous êtes présidente de l'ATLF, Association des Traducteurs Littéraires de France. Quelle est votre histoire avec cette organisation ?

Corinna Gepner : Je suis entrée assez rapidement à l'ATLF quand j'ai commencé à faire de la traduction, parce que j'ai ressenti le besoin d'appartenir à une communauté professionnelle, mais aussi parce qu'il y avait un certain nombre d'informations que je recherchais — je venais du salariat et ne savais pas du tout en quoi consistait le statut d'auteur. Au bout de quelques années, j'ai jugé qu'il était temps de “réciproquer” : j'ai donc proposé mes services de relecture à la revue TransLittérature, puis on m'a invitée à assister aux séances du conseil d'administration. Et là, on m'a proposé de me présenter. C'est aujourd'hui ma 5e année au CA de l'ATLF, dont j'ai été la secrétaire générale puis la trésorière pendant 2 ans.

Corinna Gepner : D'abord, être mieux informée. Ensuite, c'est tout un apprentissage de défendre ses droits, ce n'est jamais une chose facile. Même lorsqu'on a le savoir nécessaire pour négocier avec son éditeur, c'est toujours compliqué, c'est une situation psychologique qui n'est pas évidente : je pense qu'on a plus d'assise, dès lors qu'on fait partie d'une organisation professionnelle. Et cela donne aussi une conscience différente de son métier et de soi, de sa place dans la chaîne du livre. Au bout d'un moment, on exerce d'une manière différente, avec plus de confiance.

Quel est votre parcours de traductrice ?

Corinna Gepner : Cela fait un peu plus de 15 ans que je suis dans la traduction littéraire : ce n'était pas mon métier à l'origine, mais j'y suis venue par amour de la littérature et avec un bagage linguistique familial, l'allemand. Hasards, rencontres et opportunités m'ont permis de me découvrir une passion pour ce métier. Je traduis essentiellement de la fiction. Je fais aussi des lectures pour des maisons, et je leur apporte également des projets. J'essaie de garder cette marge d'initiative qui me paraît intéressante, et je crois que c'est un des rôles importants du traducteur que d'apporter des textes aux éditeurs.

Corinna Gepner : C'est assez variable : j'ai la chance de travailler avec des éditeurs pour lesquels le traducteur n'est pas un “soutier”, ils ont conscience que nous effectuons un véritable travail littéraire. Cela étant, ce n'est pas toujours le cas et j'ai parfois eu du mal à faire comprendre que ma tâche n'était pas celle d'une simple transposition d'une langue dans une autre.

Avec nos partenaires institutionnels, il n'y a aucun problème, le traducteur a toute sa place. Le CNL, par exemple, est un de nos plus grands soutiens, et c'est grâce à lui qu'il y a eu des avancées majeures, notamment en ce qui concerne la rémunération du traducteur. Maintenant, quand un éditeur demande une aide pour la traduction d'un livre, il doit payer au moins 21 € le feuillet de 25 lignes x 60 signes. Ce tarif plancher est pour nous d'une grande aide dans nos négociations avec les éditeurs.

C'est dans les médias et les sites marchands que le traitement est très inégal : je constate que le traducteur figure parfois en bonne place, mais que souvent il est totalement ignoré, par exemple dans la presse écrite ou audiovisuelle, sur les sites marchands et même sur certains sites d'éditeurs. L'exemple le plus flagrant en est peut-être l'absence du nom du traducteur dans les communiqués annonçant les prix accordés à des livres de littérature étrangère... En ce domaine rien n'est jamais acquis et nous faisons un travail de veille constante pour signaler ces manquements... mais aussi remercier ceux qui ne nous oublient pas.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Corinna Gepner : Le CNL nous subventionne depuis longtemps et de manière extrêmement fidèle. Au-delà de l'apport financier — crucial pour nous —, il est un interlocuteur de choix, qui a à cœur de soutenir nos actions et de nous aider à concrétiser certains projets. Cet accompagnement est une chance exceptionnelle.

Plus généralement, la politique de subvention du CNL permet à bon nombre de livres étrangers d'être traduits et publiés en France dans des conditions financières plus aisées. Ce dispositif est assez unique en son genre et bien des pays nous l'envient.

Corinna Gepner : Précisons tout d'abord que le terme “traducteur” recouvre des réalités assez diverses : il y a les traducteurs libéraux, dits “techniques” ou “pragmatiques”, qui ont un statut de travailleur indépendant, et les traducteurs d'édition, dits “littéraires”, qui ont un statut d'auteur. Les traducteurs-adaptateurs de l'audiovisuel, les traducteurs pour le théâtre, mais aussi un certain nombre d'autres activités (traduction de catalogues de musée, de contenus non commerciaux de sites Internet...), relèvent aussi du régime des auteurs. Ce n'est pas toujours simple de savoir à quelle catégorie on appartient pour un travail donné, et donc à quel régime on devra cotiser, d'autant que l'on peut travailler dans des domaines divers de manière concomitante. L'ATLF aide les traducteurs à comprendre comment une même activité (la traduction) se pratique de plusieurs manières différentes aux yeux des administrations.

S'agissant des traducteurs littéraires, il existe une distinction entre les “assujettis” et les “affiliés” à l'AGESSA, la sécurité sociale des auteurs. Les assujettis représentent la majorité de la population des traducteurs. Annuellement, ils ne touchent pas suffisamment de droits d'auteur pour pouvoir être affiliés à l'AGESSA, c'est-à-dire cotiser pour leur retraite. Il peut s'agir d'un traducteur qui publie une traduction de temps en temps, d'un universitaire qui traduit occasionnellement ou de quelqu'un qui travaille un peu plus régulièrement, mais n'a pas de revenus suffisants pour devenir affilié, le seuil étant fixé à 900 fois la valeur horaire brute du SMIC — cela représente grosso modo 8700 € sur l'année. Le nombre de traducteurs dits assujettis tournait autour de 4000 en 2013.

Cette distinction devrait être corrigée à l'occasion de la réforme du régime social des auteurs prévue pour prendre effet au 1er janvier 2019, et offrira à tout traducteur littéraire la possibilité de se constituer des droits à la retraite dès le premier euro perçu, mais lui imposera une augmentation de ses cotisations de 6,75 %.

Pour ce qui est des traducteurs affiliés, l'AGESSA a des chiffres plus précis, qui montrent une tendance à la hausse : en 2007, on en comptait 876 et en 2013, ils étaient 1115. C'est plutôt positif, mais cela entraîne aussi une concurrence accrue sur le marché du travail. Un certain nombre d'entre eux ont un emploi par ailleurs et ne vivent donc pas que de la traduction. Notons que l'ATLF compte 1100 adhérents, ce qui signifie que nous sommes aussi nombreux que les traducteurs affiliés. Même si cela ne recouvre pas exactement les mêmes personnes, cela montre que nous sommes représentatifs de la profession.

Comment a évolué la rémunération des traducteurs en France ?

Corinna Gepner : Selon les chiffres de l'AGESSA, le revenu annuel moyen des traducteurs affiliés était de 24.099 € en 2007, il est passé à 22.366 € en 2013.

Chaque année, l'ATLF réalise auprès de ses adhérents une enquête rémunération qui nous permet de mesurer les fourchettes de tarifs et de voir quelle est l'évolution d'une année sur l'autre. Nous prenons en compte la langue, la spécialité, le type de rémunération (à-valoir et droits proportionnels, forfait), le pourcentage de rémunération pour l'exploitation numérique... En 2004, on constatait pour l'anglais une fourchette entre 19,50 et 21,50 € pour un feuillet 25x60, et puis, à partir de 2009, on assiste à une baisse, la fourchette s'est réduite (19-21 €). Depuis cette date, les tarifs stagnent, c'est-à-dire baissent par rapport à l'inflation.

Cette baisse relative ou réelle de nos revenus est liée à la fois aux tarifs du feuillet et à un certain nombre de facteurs : la hausse des cotisations sociales, l'apparition d'une taxe de 0,35 % pour la formation continue et un prélèvement supplémentaire consécutif à la mise en place d'une retraite complémentaire depuis 2004, qui est cela dit une grande avancée pour nous.

(Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0)

Une revalorisation du prix du feuillet est-elle envisageable ?

Corinna Gepner : Négocier une revalorisation du prix du feuillet est une chose relativement difficile, et nous sommes assez peu nombreux à l'obtenir. De plus, les tarifs au feuillet dépendent des langues : une langue dite “rare” permettra d'obtenir des tarifs au feuillet plus élevés, mais il y a moins de travail. Il faut également être clair sur ce que l'on entend par “feuillet”, qui est l'unité de calcul de la rémunération des traducteurs littéraires. Le feuillet dactylographié historique de 25 lignes X 60 signes s'entend espaces et blancs compris. L'arrivée du comptage informatique en tranches de 1500 signes (qui ne prend pas en compte les blancs) a perverti ce mode de calcul, débouchant sur une érosion de l'ordre de 15 à 30 % de nos rémunérations. Les traducteurs doivent donc être attentifs à l'unité de calcul utilisée lorsqu'il est question de prix du feuillet.

Dans ces conditions, négocier reste délicat. Rappelons néanmoins que les livres traduits représentent actuellement 18 % du nombre total de titres publiés, et 22 % du chiffre d'affaires des éditeurs. Il s'agit donc d'une part non négligeable de la production éditoriale. Nous jouons ainsi un rôle important dans le paysage éditorial et l'on pourrait souhaiter qu'il soit mieux rémunéré. Sachant en outre qu'il existe des disparités de rémunération en fonction du type de texte traduit : la littérature jeunesse, par exemple, ou la littérature de genre sont moins bien payées que la littérature générale.

Notons enfin que, si les cotisations sociales des auteurs connaissent une hausse constante, la cotisation du diffuseur, elle, n'a quasiment pas augmenté depuis la création de l'AGESSA à la fin des années 1970 : elle est passée de 1 % à 1,1 %. C'est l'auteur qui supporte l'essentiel du poids des cotisations.

La rémunération via les droits proportionnels a-t-elle évoluée ?

Corinna Gepner : Nous assistons là aussi à une dégradation : pendant un moment, ils tournaient autour de 2 à 3 % dans le meilleur des cas, et il y avait une pratique de droits dégressifs, ce qui signifie que le traducteur touchait par exemple 3 % jusqu'à amortissement de l'à-valoir de façon à accélérer celui-ci, puis 1 % après l'amortissement. Certains éditeurs les pratiquent encore, mais c'est devenu bien plus rare. Aujourd'hui, les droits proportionnels se situent autour de 1 %, voire moins, à 0,5 %.

La même situation se retrouve-t-elle pour les exemplaires numériques ?

Corinna Gepner : Pour les exemplaires numériques, dont le prix est inférieur à celui des livres imprimés, nous aurions pu a priori attendre un pourcentage plus élevé, qui nous aurait permis de conserver une rémunération équivalente, d'autant que le coût de fabrication de l'ouvrage est moindre. En réalité, nous sommes sur les mêmes pourcentages. Parfois, nous arrivons à monter à 2, 3, voire 5 %, mais cela reste une exception.

Qu'en est-il des conditions de travail, et notamment des délais laissés aux traducteurs littéraires ?

Corinna Gepner : En ce qui me concerne — et mon expérience rejoint celle d'un certain nombre de mes collègues —, j'ai des éditeurs qui me laissent vraiment le temps de travailler un texte, c'est-à-dire entre 8 et 10 mois, et d'autres qui mettent la pression en réduisant le plus possible ce laps de temps. Cela étant, c'est aussi le reflet de l'évolution des conditions de travail des éditeurs, qui se répercute sur l'ensemble des maillons de la chaîne. L'augmentation de la production, les durées d'exploitation plus réduites, la recherche du best-seller font partie de ces politiques éditoriales qui font que les délais de travail se réduisent.

On peut noter, de façon générale, que la combinaison délais courts et faible prix au feuillet se retrouve souvent pour la traduction des littératures de genre (littérature sentimentale, young adult...), dont les lecteurs sont de gros consommateurs et où l'offre des éditeurs est plus fréquemment renouvelée. D'où l'intérêt pour les traducteurs de ces littératures d'adhérer à une organisation professionnelle comme l'ATLF pour être en mesure de mieux se défendre.

De nouvelles pratiques ont aussi émergées, comme les scantrad pour les mangas, ces traductions réalisées la nuit même de la sortie au Japon... Comment l'ATLF fait-elle face à de tels bouleversements dans le métier de traducteur ?

Corinna Gepner : Ce genre de pratiques se retrouve aussi dans l'audiovisuel avec la traduction “sauvage” de séries télévisées sur le Net en dehors des réseaux et des circuits habituels de sous-titrage. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que, dans ces domaines-là, les traducteurs professionnels se voient désormais eux aussi imposer des rythmes de travail de plus en plus rapides, parfois pour court-circuiter ces pratiques extra-éditoriales.

Il me semble que ce n'est pas à nous de prendre position sur ces questions, c'est plutôt aux éditeurs de veiller au grain. Nous pouvons rappeler la nature du travail de traduction et le fait qu'un travail de qualité et des gens compétents sont nécessaires, mais nous ne pouvons pas aller plus loin.

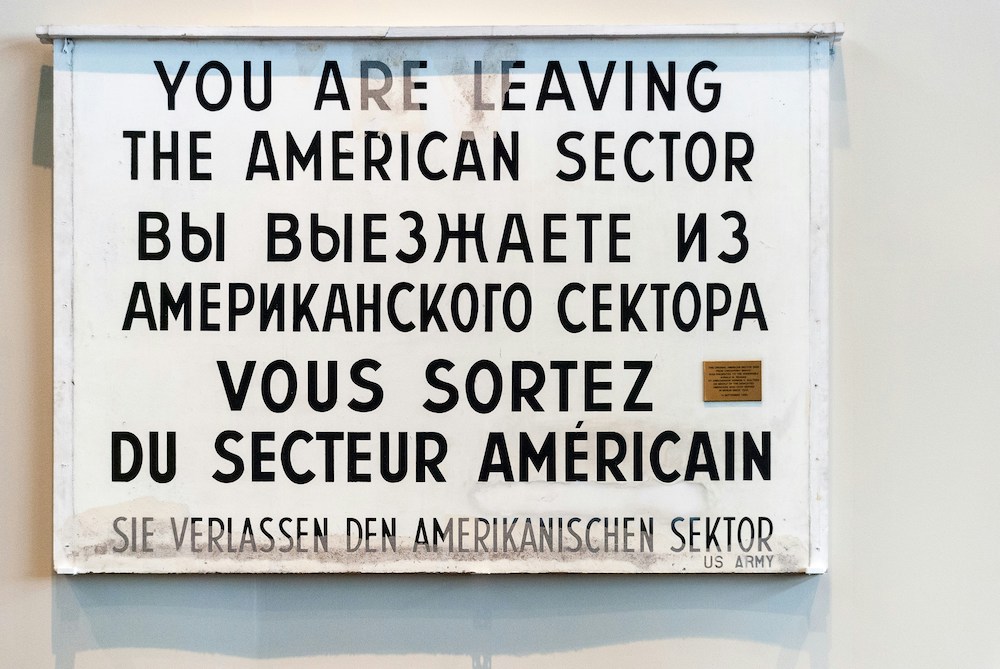

Corinna Gepner : Depuis 2 ans maintenant, l'ATLF se rend davantage en région : avec le soutien de la FILL (Fédération interrégionale du livre et de la lecture) et des centres régionaux du livre et autres agences locales, nous intervenons dans des journées d'information sur la traduction, dans des festivals ou des salons, en organisant des joutes de traduction par exemple. Ce que je constate, c'est que les lecteurs sont très intéressés par ces questions, et sont très avides d'informations à ce sujet. La conscience de la présence et du travail du traducteur a vraiment évolué de façon positive chez les lecteurs.

Sans oublier les opérations de plus en plus systématiques que nous menons sur les réseaux sociaux, par courrier ou par mail auprès des médias, des éditeurs, des jurys de prix littéraires, des festivals... afin d'attirer l'attention sur la mention du nom des traducteurs, sans qui la littérature étrangère ne serait pas accessible.

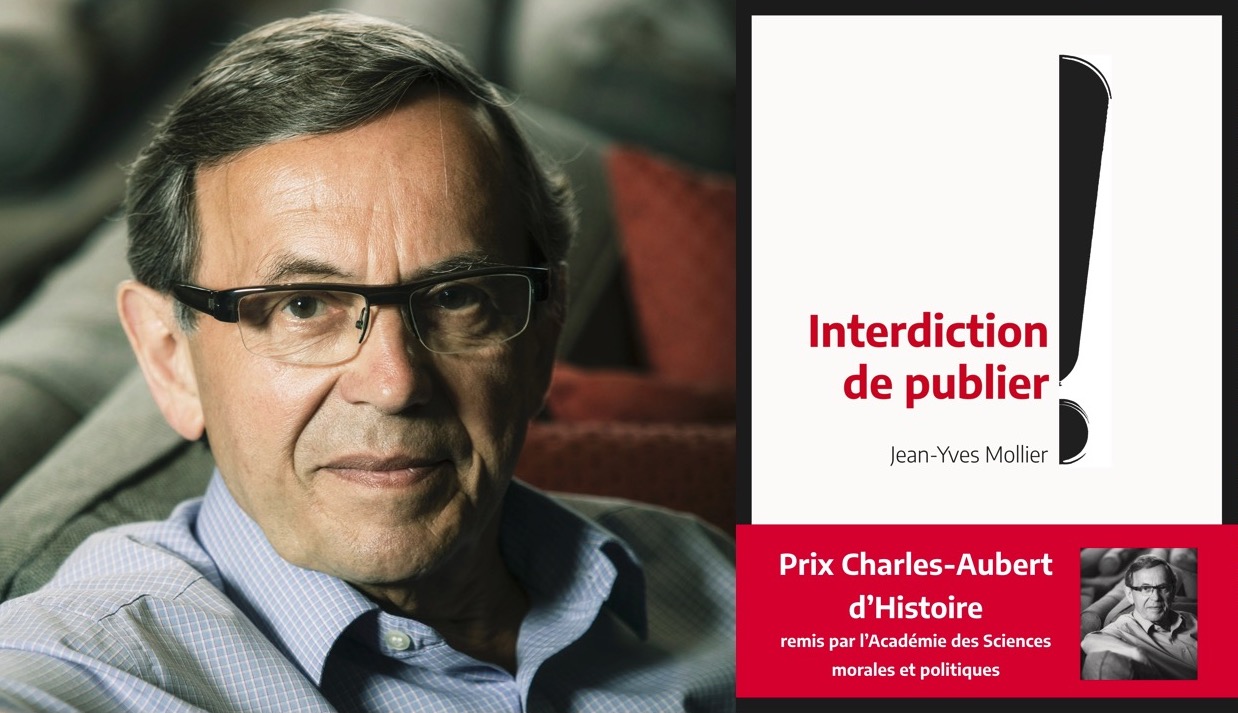

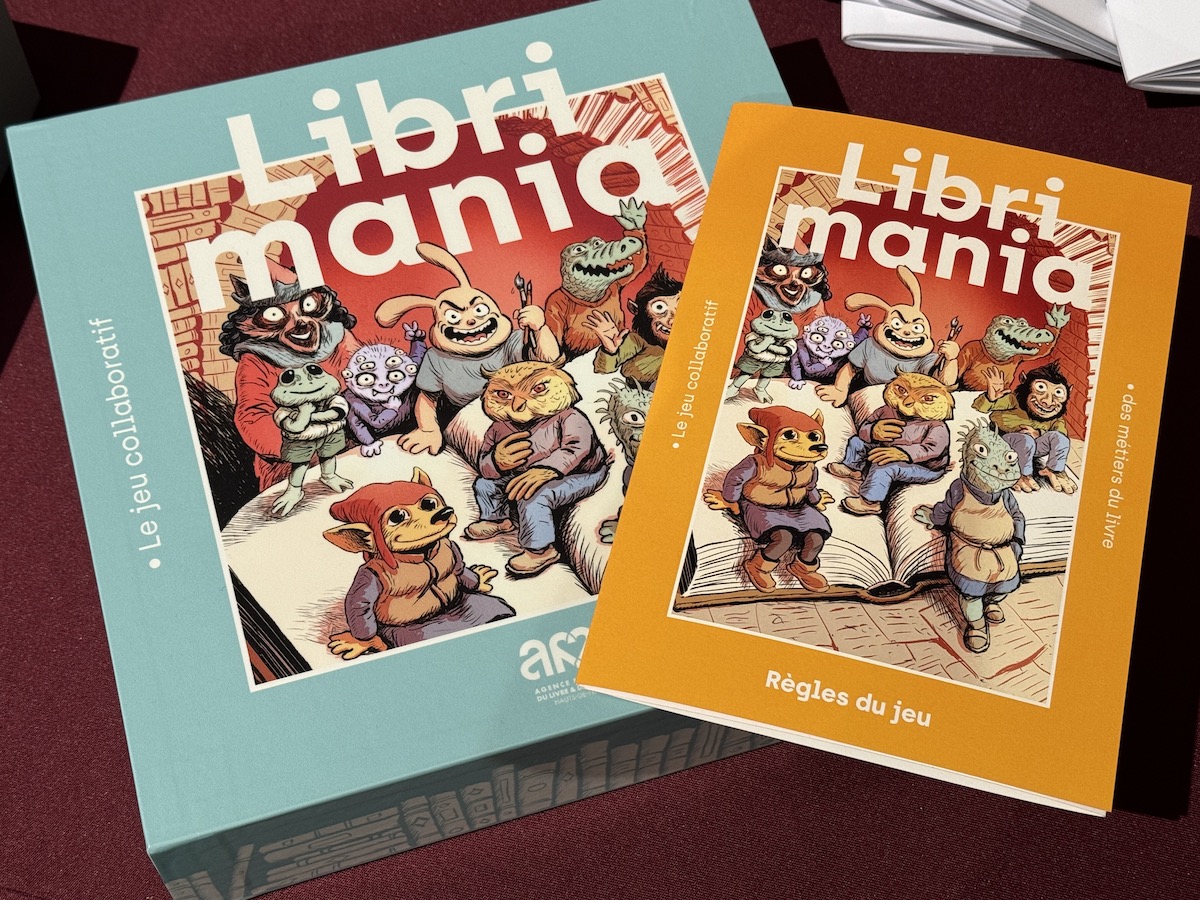

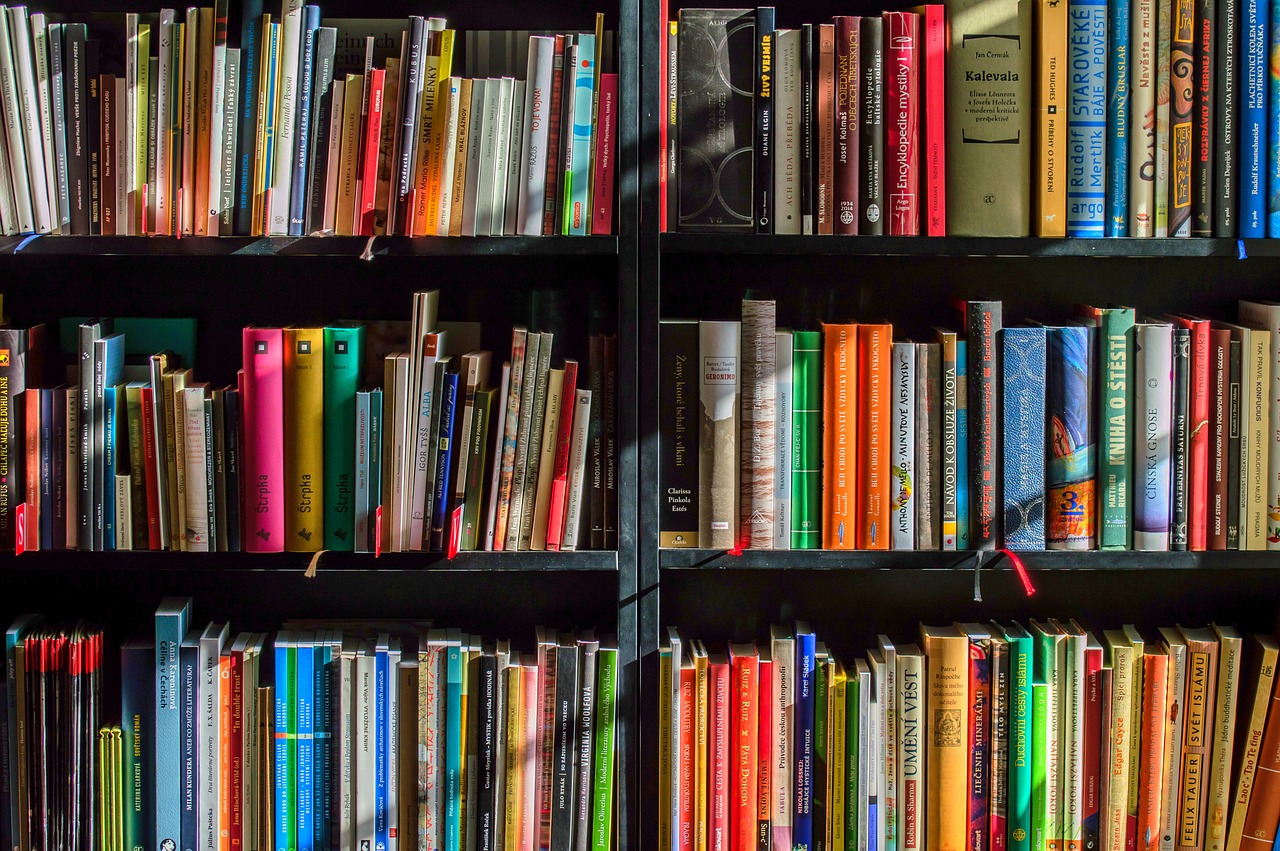

L'École de Traduction Littéraire sur le stand du CNL au Salon du Livre de Paris 2015

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'ATLF s'est également très tôt intéressée à la formation initiale des traducteurs littéraires à l'université. Elle est à l'origine de la création du premier DESS de traduction littéraire à Paris 7, il y a près de vingt-cinq ans. Nous sommes nombreux à intervenir dans les masters. Côté formation continue, n'oublions pas le programme Goldschmidt à l'intention des jeunes traducteurs de ou vers l'allemand ; la Fabrique des traducteurs animée par l'association ATLAS au collège des traducteurs à Arles ; et l'École de traduction littéraire, créée par Olivier Mannoni sous l'égide du CNL et maintenant gérée par l'Asfored. L'ETL est indépendante de l'ATLF, mais les membres de cette dernière sont invités à intervenir dans la formation. L'ATLF porte une très grande attention à la formation des traducteurs — et aux débouchés qu'elle leur offre.

Corinna Gepner : Cette réforme est désormais sur les rails et dans l'ensemble elle est moins mal perçue maintenant qu'elle ne l'a été au départ.

Les réactions exprimées ont permis d'organiser des réunions de concertation entre le conseil d'administration du RAAP et les associations d'auteurs, et donc de tempérer certaines mesures. Nous ne pouvions pas revenir sur le principe, car nous étions contraints par la législation : pour ne pas être requalifié en régime d'assurance, il fallait adopter un principe de proportionnalité et abandonner le choix de classe de cotisations. Ensuite, nous avons dû évaluer le taux de retenue qui pouvait assurer un complément de retraite décent aux auteurs, tout en veillant à ce que la Caisse ne se retrouve pas déficitaire. Ce sont les fameux 8 %. Il y avait un équilibre à trouver.

La réforme du RAAP était une évolution inévitable et nous avons essayé — car je fais partie du conseil d'administration du RAAP — de la mener au mieux. Nous avons ainsi pris des mesures d'accompagnement pour que cela ne se traduise pas, pour ceux qui souhaitent une transition aménagée, par un basculement immédiat vers les 8 %. Ce sera une montée en charge progressive sur 4 ans, mais ceux qui le désirent pourront déjà être prélevés à 8 %. Cela étant, lorsqu'on parle d'un prélèvement de 8 % sur les droits d'auteur perçus, en réalité l'auteur n'en acquitte que 4 % puisque la moitié est prise en charge par la Sofia.

Pourquoi cette réforme a-t-elle été si mal reçue ?

Corinna Gepner : Pour certains, la situation est un peu particulière : comme nous ne bénéficions de cette retraite complémentaire que depuis 2004, le dispositif de la Sofia nous permettait d'investir de manière plus intensive pour nous constituer une retraite complémentaire, dans le peu de temps que nous avions. Pour les auteurs qui arrivent sur le marché, il est plus difficile de se plier à ces nouvelles conditions. Cela dit, en dessous d'un certain seuil de revenus (8700 €, c'est-à-dire 900 fois la valeur horaire brute du SMIC), on est exonéré de cotisations.

Cette retraite complémentaire est un grand acquis social pour nous, qui nous aligne sur les autres professions. En même temps, cela se traduit par le fait qu'il faut débourser, bien sûr. Et cela peut être problématique étant donné le caractère aléatoire de nos revenus, qui par ailleurs ne sont pas très élevés en moyenne. S'y ajoute une lassitude certaine à voir les prélèvements augmenter, les revenus stagner quand ils ne baissent pas. C'est à la faveur de ce genre d'événement qu'on peut être amené à se poser de manière brutale la question de la viabilité de son activité...

L'ATLF propose-t-elle un accompagnement juridique aux auteurs ?

Corinna Gepner : L'accompagnement juridique s'est renforcé ces dernières années en raison d'une demande croissante et nous venons de salarier, à temps partiel, un des juristes de la Société des gens de lettres. C'est une solution profitable à l'ATLF comme à la SGDL, car ce qui concerne les traducteurs permet de développer une vision plus large des problématiques qui touchent les auteurs dans leur ensemble. Je suis entrée en tant que traductrice au comité de la SGDL, j'en suis devenue la vice-présidente aux Affaires culturelles, ce qui symboliquement me paraît important.

L'autopublication s'est fortement développée ces dernières années, ainsi que la demande de traductions de la part d'auteurs indépendants. Quelle est l'action de l'ATLF sur ces sujets ?

Corinna Gepner : Il s'agit d'une question complexe, que de plus en plus de traducteurs nous posent, car ils sont sollicités. Nous avons un certain nombre de recommandations, de façon à protéger le traducteur, à faire en sorte qu'il soit rémunéré pour le travail de traduction et qu'il garde les droits sur son texte au cas où le livre trouverait un éditeur dans le pays concerné. C'est une question récurrente, sur laquelle nous allons devoir nous pencher.

Le “Literary Translation Centre” à la Foire de Londres 2015, sponsorisé, entre autres, par Amazon

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Amazon a développé une politique aggressive pour se faire une place sur le marché de la traduction, quelle est la position de l'ATLF vis-à-vis du géant ?

Corinna Gepner : Cécile Deniard, vice-présidente de l'ATLF et vice-présidente du CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires), s'est intéressée à la question et a rencontré les responsables d'Amazon. Je dirais que dans le meilleur des cas nous pouvons inciter Amazon à infléchir ses pratiques : ainsi, à la suite de la lettre ouverte que nous avons adressée à AmazonCrossing et aux discussions qui ont eu lieu au niveau européen, Amazon a modifié son contrat type en supprimant certaines des clauses les plus contestables. Mais sa politique ne changera pas et si cette société semble se montrer plus convenable avec les auteurs et les traducteurs, ce n'est que pour mieux se substituer aux autres acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, libraires...). Donc la vigilance est de rigueur.

Commenter cet article