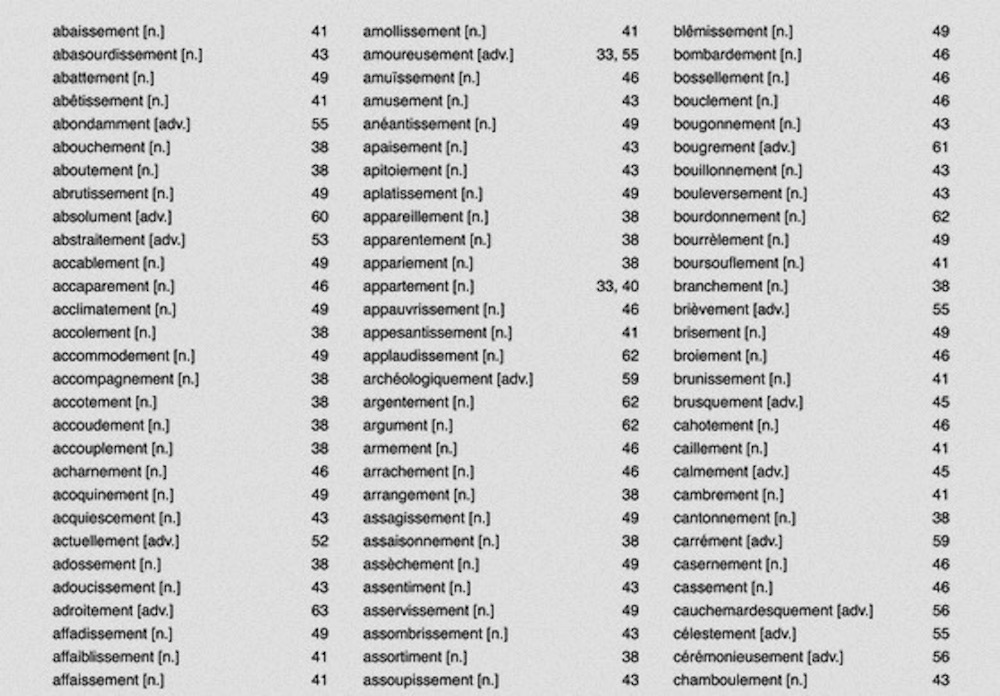

10 choses que vous ignorez sur la Beat Generation

La Beat Generation fait l'objet, jusqu'au 3 juillet, d'une exposition riche en découvertes au Centre Pompidou, à Paris. Des téléphones qui récitent des poèmes, le fameux tapuscrit de Jack Kerouac, des photos de Burroughs en petite tenue, mais l'exposition recèle également de découvertes qui, au moment de se coucher, font sourire. Sélection.

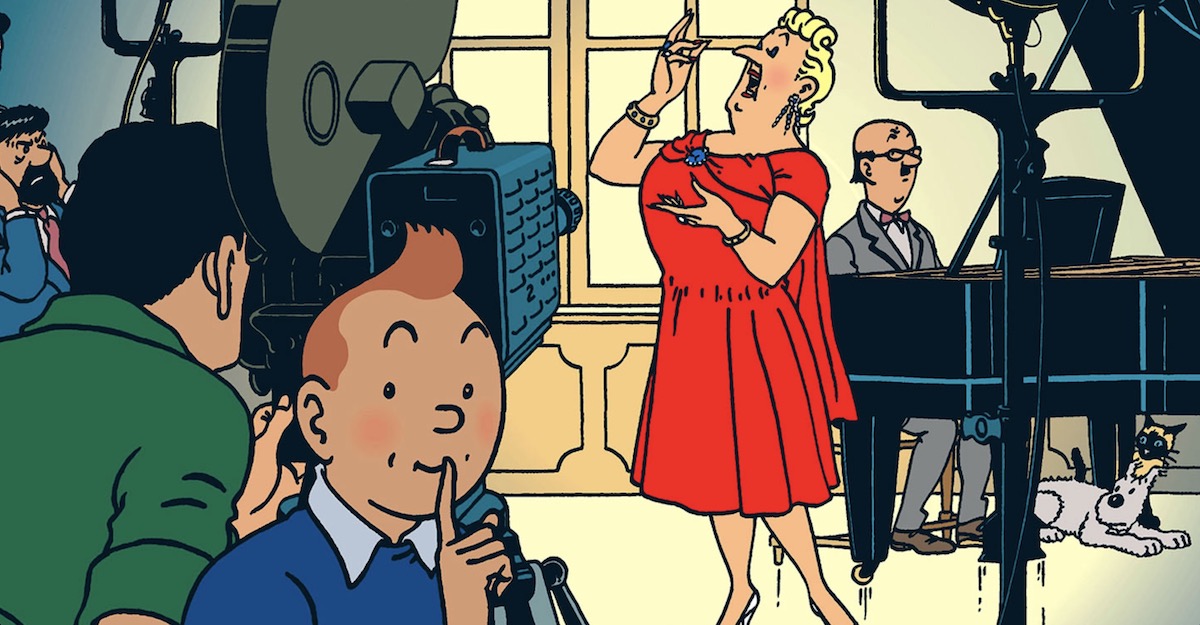

Exposition Beat Generation, à Beaubourg

(ActuaLitté / CC BY-SA 2.0)

Si le mot « beat » est un terme emprunté à l’argot qui signifie « cassé, pauvre, sans domicile », le néologisme de l’époque, « beatnik », a été inventé par le journaliste Herb Caen, et il voulait dire tout à fait autre chose : le journaliste les appelait les « beatniks » en les assimilant au Spoutnik soviétique – le journaliste détestait les communistes, l'assimilation était facile. Des années après, le terme est resté : parti de North Beach, à San Francisco, il a traversé les frontières.

En 1952, le poète Lawrence Ferlinghetti fonde, avec l’aide du professeur Peter D. Martin, la librairie City Lights (City Lights Bookstore), QG éditorial de la Beat Generation. Deux après la fondation de la librairie, Lawrence Ferlinghetti lance la City Lights Publishers, avec la collection Pockets Poets, soit « les poètes de poche ». C’est la quatrième publication de la maison qui va semer la zizanie : Howl and Other Poems (Howl et autres poèmes), 1956, Allen Ginsberg. La Cour municipale de San Francisco a jugé le livre obscène avant de reconnaître qu’il « revêt une importance sociale rédemptrice ». Soixante ans plus tard, la maison tient toujours la même ligne éditoriale : la liberté d’expression.

Ginsberg a mis un mois à écrire Howl, et le temps d’une récitation pour convaincre la maison d’édition de son talent. Ce 7 octobre 1955, l’écrivain avait lu à haute voix la première partie de Howl à la Six Gallery de San Francisco (on pouvait notamment y retrouver Philip Lamantia, Gary Snyder, Michael McClure ou encore Philip Whalen). Tout de suite après, la maison lui avait envoyé un télégramme pour lui demander s’il voulait faire partie de la collection Pocket Poets. Au départ tiré à mille exemplaires et publié le 1er novembre 1956, les ventes du livre ont grimpé après le procès, qui valut à Ferlinghetti et Shigeyoshi Murao, le copropriétaire de City Lights, une assignation à comparaître.

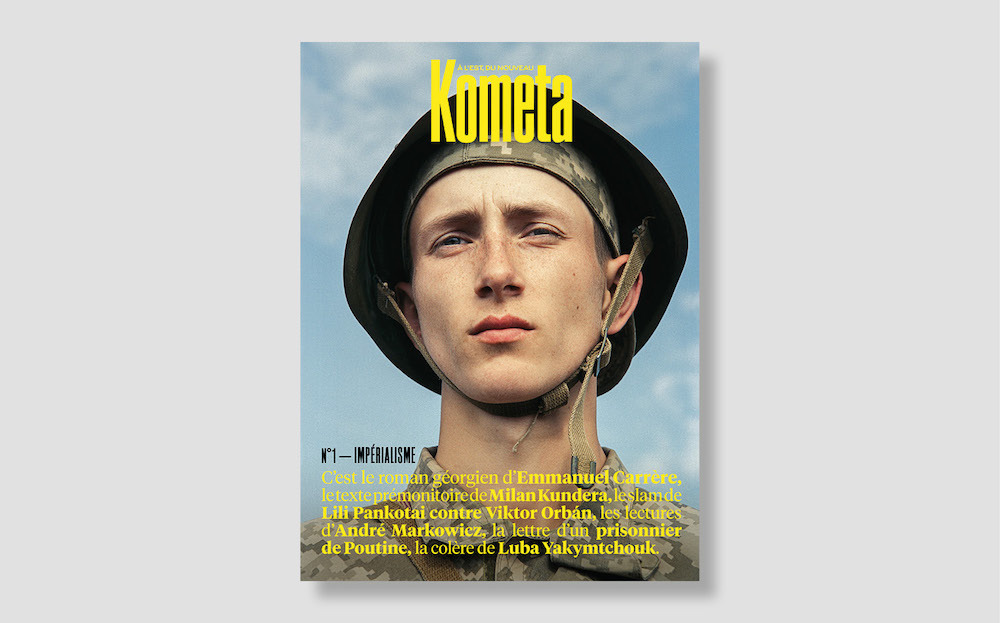

Tapuscrit de Howl, de Ginsberg

(ActuaLitté / CC BY SA NC 2.0)

Burroughs, Ginsberg, Orlovsky, Brion Gysin ou encore Gregory Corso ont trouvé dans la ville lumière une inspiration particulière. Tous se rassembleront rue Gît-le-cœur, dans le Quartier latin. L’hôtel miteux (hôtel Racou) trouvera une seconde jeunesse en devenant le Beat Hotel, jusqu’en 1963, année de sa fermeture. Avant qu’il ne ferme, les auteurs et artistes de la Beat Generation y ont inventé des concepts littéraires et artistiques révolutionnaires, comme celle du cut-up de Burroughs et Gysin. C'est ici, aussi, que Burroughs inventera les scrapbooks et Gysin la Dreamachine. C’est Harold Chapman qui s’est chargé d’en écrire la chronique photographique en publiant son livre The Beat Hotel (éd. Gris Banal en France, trad. Brice Matthieussent).

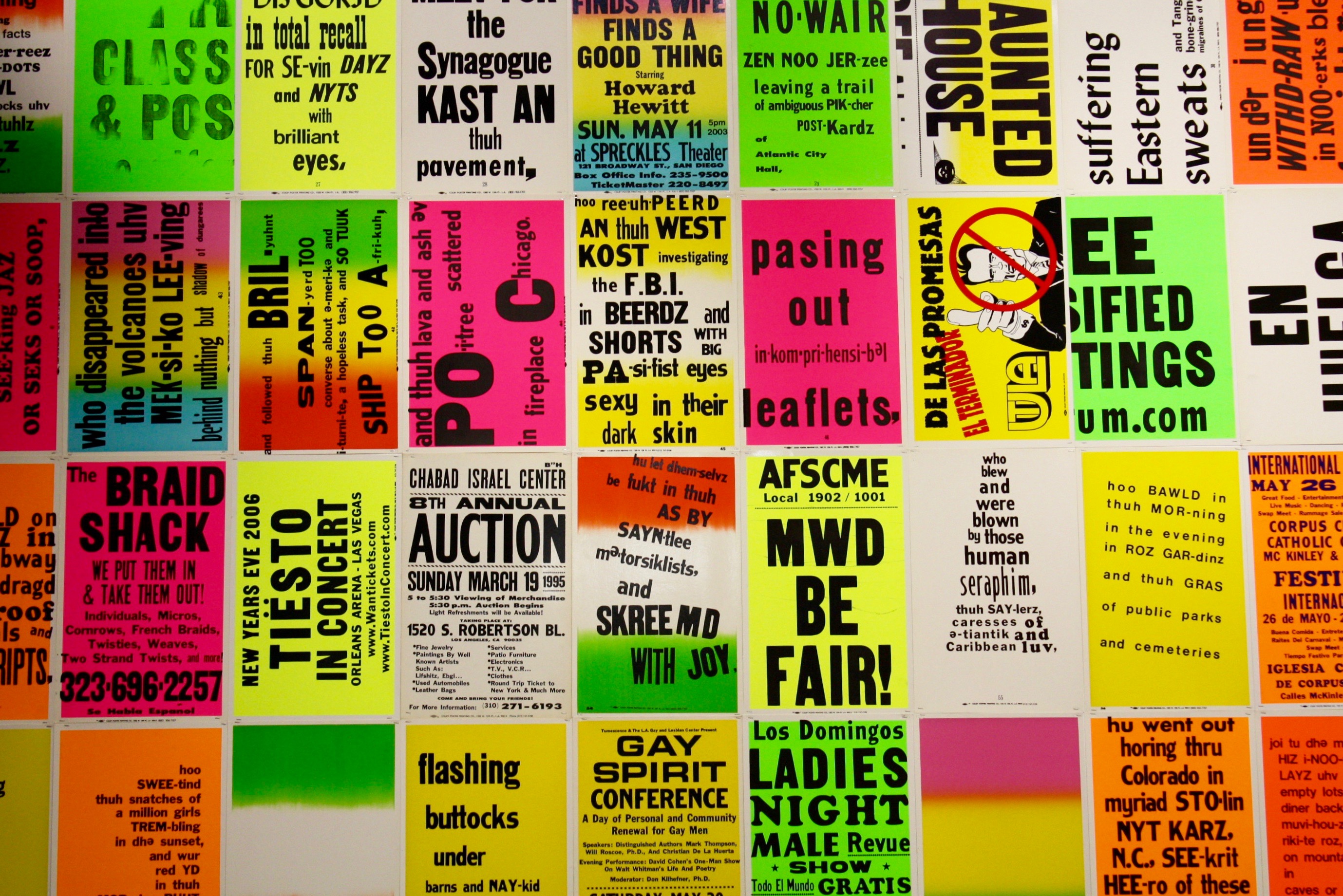

Le concept de Ruppersberg, concrétisé par la Colby Poster Printing Compagny

(ActuaLitté / CC BY SA NC 2.0)

Ce sont ces revues qui se chargent de populariser autant que possible les œuvres de la Beat Generation. Les revues ne duraient jamais bien longtemps, mais elles donnaient une place essentielle à la création visuelle et aux arts graphiques.

Le personnage d’Arthur Whane dans Les Clochards célestes existe vraiment. Le roman de Jack Kerouac publié en 1958 et dans lequel l’auteur transmet sa découverte du bouddhisme a été inspiré par Alan Watts (1915-1973), un spécialiste de philosophie et de religions orientales dans la Californie du Nord des années 1950. Dans Éloge de l’Insécurité, celui-ci écrit : « Ce livre est dans l’esprit du sage chinois Lao-Tseu, maître de la loi de l’effort inverse, qui a déclaré que ceux qui se justifient ne convainquent pas, que pour connaître la vérité on doit se débarrasser de la connaissance, et que rien n’est plus puissant et créatif que le vide, qui suscite l’aversion de l’homme. » Ou bien encore : « La réalité n’est qu’un test de Rorschach. »

En 1977, le critique d'art Joseph Masheck a animé une séance d’histoire de l’art avec des étudiants en les accompagnant à une exposition de dessins d’écrivains beat conservés avec leurs manuscrits à la Butler Library de l’Université Colombia. Les dessins des écrivains de la Beat Generation, apparemment sommaires — voire enfantins —, sont en réalité issus d’une tradition anti-esthétique, qui va du surréalisme au funk art. Un art que Beaubourg nomme pour l’occasion le « Beat Art ».

L’année dernière, David Olio, un professeur en poste dans un lycée du Connecticut avait été suspendu puis contraint de déposer sa démission après avoir fait lire à haute voix le poème « Please Master » (1968) qu’un élève avait apporté. Le professeur proposait aux élèves d’étudier la structure du poème. Dans « Please Master », Allen Ginsberg fantasme sa relation avec Neal Cassady, Dean Moriarty dans Sur la route, de Kerouac. Un ou des élèves se sont plaints à la direction qui a jugé préférable de pousser le professeur à la démission. Non sans réactions de certains parents, qui connaissaient bien le professeur et qui y voyaient là une atteinte à la liberté d’expression.

Pour aller plus loin, voir le quizz sur la Beat Generation préparé par ActuaLitté.

Commenter cet article