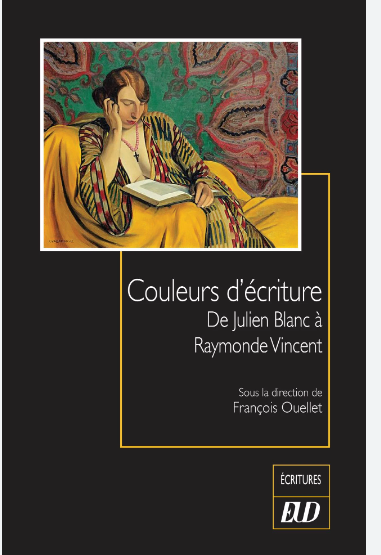

Les Ensablés - "Pique-puce" de Louis Chaffurin (1881-1943), par François Ouellet

Dans le Manifeste du roman populiste (1930), Léon Lemonnier citait quelques titres qui lui semblaient rendre compte de la tendance « populiste » du roman contemporain : La Maison du peuple de Louis Guilloux (Grasset, 1927), La Petite Fille aux mains sales de Céline Lhotte (La Renaissance du livre, 1928), Pique-puce de Louis Chaffurin (Flammarion, 1928) et L’Allumeuse de Louis-Jean Finot (Albin Michel, 1929). Guilloux, dont La Maison du peuple fut le premier roman, a laissé une œuvre colossale, alors que les trois autres ont sombré dans l’oubli complet.

Par François Ouellet

Pourtant, ils auraient mérité un meilleur sort. Le récit de Lhotte, sobre et délicat, aligne une série de vignettes qui croquent habilement la misère et la détresse d’une enfant à qui sa mère rend très mal son amour et son dévouement. On songe, pour la composition, à Poil de Carotte de Jules Renard, l’ironie et la méchanceté en moins, et peut-être, pour le ton et la sensibilité, à un roman comme La Femme de Gilles (1937), de Madeleine Bourdouxhe. Le roman de Finot (à l’époque directeur de LaRevue Mondiale) ne relève pas vraiment du populisme, mais Lemonnier avait été enchanté par l’avant-propos du romancier stigmatisant le roman bourgeois. Le roman est la longue confession d’une courtisane au bon cœur et tuberculeuse (héritière de la dame aux camélias de Dumas fils) à un écrivain entré par curiosité dans la boîte de Montmartre où elle chante. Cette forme narrative, Georges Duhamel, un des devanciers du populisme, l’avait utilisée quelques années plus tôt dans Confession de minuit (1920). Quant à Pique-puce, il est sans doute le plus « populiste » de ces romans, dans le sens que Lemonnier donnait à ce mot.

Agrégé de l’Université, Louis Chaffurin a fait une carrière dans l’enseignement secondaire. Si ses romans sont à peu près absents des sites de reventes de livres, on y trouve abondamment ses ouvrages sur l’apprentissage de l’anglais ou encore Le Parfait Secrétaire, publié chez Larousse en 1933. Traducteur de Dickens, Chaffurin a réuni en un volume, sous le titre Noëls fantastiques (Larousse, 1930), Christmas Carol et un extrait de Pickwick papers (« Pickwick fête Nöel »). Quand il fait paraître Pique-puce, à quarante-sept ans, Chaffurin est déjà l’auteur de trois romans qui avaient été bien accueillis.

Ce roman raconte d’abord les difficultés financières d’un petit tailleur de Lyon, Benoît Desmaris. Ancien berger, il a quitté sa campagne en pensant trouver dans le commerce de meilleures conditions de vie. Il a une devise : gagner honnêtement sa vie. Mais cette devise est mise à rude épreuve aussi bien par les fournisseurs et les clients du tailleur, lequel peine à payer les premiers (qui sont sans scrupules) puisque les seconds ne règlent jamais leurs notes de crédit. Il n’a pas l’âme commerçante, ou plutôt son idéal de l’honnêteté, reposant sur un travail artisanal routinier, a fait son temps. Et c’est ici que prend forme ce qui est au cœur du roman : le conflit entre deux visions du monde, où les mœurs du tailleur, attachées à des valeurs périmées, se heurtent de plein fouet à une modernité à laquelle il est incapable de s’ajuster et que, du reste, il ne sait ni ne veut comprendre.

C’est aussi par le biais de sa fille Louise, dite Zize, que Desmaris est mis en question. Celle-ci voue une très grande admiration à son père ; à quatorze ans, elle a choisi d’abandonner l’école pour travailler auprès du tailleur. Mais après la mort de sa femme, Desmaris voit son commerce péricliter. Zize, affectée par leur misère, et maintenant près de la vingtaine, rêve d’un avenir meilleur, d’un travail mieux payé qui lui offrirait la possibilité, par un certain luxe, de mettre en valeur sa féminité ; elle rêve vaguement de « courtisanerie ». Devenue dactylographe, elle a aussi un amant, Joanny, un ami d’enfance. Indépendant, honteux de ses origines populaires, Joanny cultive des ambitions sociales dans lesquelles la fille d’un tailleur n’a pas sa place. Quand Desmaris apprend cette liaison, il s’emporte, considère Zize comme une fille publique, une misère qui s’ajoute à celles de son travail : « Ma parole, quand la guigne se met après un pauvre bougre, il n’a plus qu’à se mettre la corde au cou… C’est comme ça que je finirai, sûr… Quel bonheur veux-tu qu’il me reste, maintenant ? Le métier m’a pas réussi. Ta mère est morte. Toi, tu tournes mal… La seule chose qui aurait pu me redonner du goût à la vie, c’est de te voir mariée, d’être grand-père… Mais il paraît que ça n’a jamais été trop dans tes goûts, un ménage et des mioches… » Déterminée, Zize fait valoir le point de vue d’une jeune fille qui se veut émancipée d’un code moral qui n’a plus court. Elle revendique son indépendance et affirme, féministe d’avant-garde, que l’évolution sociale ne saurait la confiner à un rôle de mère, pas plus qu’à un emploi d’ouvrière. Dans une société plus individualiste, on ne travaille pas pour la gloire, argue-t-elle, cependant que Desmaris a fait reposer toute sa vie sur l’honnêteté de son travail et la satisfaction morale qu’il pouvait en tirer. On ne paye plus « en belles paroles et en décorations, mais en bon argent, bien sonnant », continue-t-elle. « Au lieu d’exploiter la vanité, on payera cher tout travail dangereux… Si tu veux réfléchir, tu verras qu’au fond, c’est plus juste… ». Mais Desmaris tient à son idée : « C’est plus mesquin… Je ne suis pas comme toi, moi, je ne pourrais pas vivre sans honneur… »

La fin du roman, alors qu’on s’attend au pire, est une trouvaille. Desmaris lui ayant laissé un mot d’adieu, Zize le cherche désespérement, puis se fait à l’idée qu’il s’est tiré à l’eau. Mais Desmaris, avant d’en finir avec la vie, est entré dans un bistrot pour manger des huîtres. Car il serait bête, se dit-il, de mourir sans avoir connu le goût des huîtres. Sans doute ce simple désir nous fait-il entrevoir les velléités de son désir suicidaire. D’autant plus que les huîtres sont bonnes, la vie n’est pas si mauvaise, après tout. Avec un type rencontré dans la rue, il entre prendre un coup dans un bar, puis demande l’hospitalité dans une ferme, où on les laisse dormir dans le foin. Au petit matin, son compagnon est parti : Desmaris a été volé. Mais il ne s’en fait pas et marche, marche avec l’idée de se rendre dans son pays, pour revoir son village, la campagne, le temps qui a passé. Il reconnaît des visages mais préfère, quant à lui, rester incognito et prendre une autre identité. Il est ému. « Comme tout ce passé lointain redevenait proche ! » Il se fait embaucher quelque temps comme tailleur, puis comme gardien d’un troupeau de bêtes. Un jour il entend qu’on parle de lui dans un bistrot (on dit qu’« il s’est néyé »), puis de sa fille, car dans le journal, on a annoncé que Zize, mariée avec Joanny, vient d’avoir un garçon. Heureux, Desmaris se soûle.

On voit que le vrai sujet du roman, ce n’est pas tant les difficultés du métier de pique-puce que le déséquilibre des mœurs entre les temps anciens et les temps nouveaux. Chaffurin a d’abord situé et traité un sujet tout à fait « populiste », mais qui lui a surtout servi de prétexte pour exposer un conflit générationnel. Je dis bien « exposer », car tout ce conflit aussi, Chaffurin l’aborde en auteur populiste. Si l’écrivain se projette sans doute dans le personnage de Desmaris (Chaffurin a lui-même été très tôt un apprenti tailleur), il ne prend pas parti. Il montre des points de vue qui se défendent par eux-mêmes, et dont il nous fait éprouver les vérités respectives, bien qu’elles soient contradictoires, ou plutôt successives : Desmaris avait raison jadis, comme il a forcément tort du point de vue de Zize. Comme le dit Mme Mollard, une amie de la famille : « L’évolution morale est si rapide que, d’une génération à l’autre, l’entente n’est plus possible, et qu’il faut se battre, ou se mentir les uns les autres ». Sur le fond, ces discours restent d’actualité dans notre société où les droits tendent à prendre la place des devoirs, le néolibéralisme qui a cours depuis quelques décennies n’ayant fait qu’accentuer la tendance individualiste qui paraît saine aux yeux de Zize et si néfaste à ceux de Desmaris, sorte de réactionnaire attachant dans lequel peuvent se reconnaître les « réactionnaires » d’aujourd’hui.

Ce partage des points de vue montre la justesse avec laquelle Chaffurin, en bon romancier populiste (qui s’ignore, son roman étant publié un an avant le Manifeste de Lemonnier), traite son sujet. Car outre que Pique-puce peint la vie de gens du peuple, il manifeste une volonté d’objectivité sans parti pris idéologique et respectueux du langage populaire. Le roman cherche à « faire vrai », premier critère du credo populiste. Un « vrai » où les motivations et la morale des personnages se déduisent simplement des situations dans lesquelles ils se trouvent. On pourrait parler, formellement, d’un naturalisme sur le mode mineur, beaucoup plus proche de Maupassant que de Zola. Dans le cas de Chaffurin, les choses sont plus nuancées. En lisant Pique-puce, on songe inévitablement à Zola. La scène marrante du repas de Nöel fait penser à la noce de L’Assommoir, la description du commerce du tailleur pourrait rappeler Au bonheur des dames, et on se demande même si l’évolution de Zize ne nous transportera pas momentanément dans Nana. L’emportement, la verve de l’écriture sont bien zoliens ; mais tout cela avec une certaine retenue qui fait toute la différence et remplit assez bien les conditions de l’écriture populiste.

François Ouellet - Juillet 2016

Commenter cet article