Le droit d'auteur, des « privilèges » royaux à la gestion des droits numériques

Le droit d’auteur est la garantie d’un droit de propriété exclusif sur son œuvre. Un petit historique et un descriptif de ce droit fondamental, tant sur les supports papier que numérique, viendra éclairer la question du statut et de la rémunération de l’auteur.

Le 15/07/2016 à 09:51 par Sophie Kloetzli

Publié le :

15/07/2016 à 09:51

Illustration de Joanna Fux (ActuaLitté / CC BY-SA 2.0)

Selon l'INPI (institut national de la propriété industrielle), le droit d'auteur protège les œuvres de l’esprit, et touche aussi bien aux écrits qu’aux photos, aux partitions de musique, aux créations de mode et aux logiciels. Il ne concerne toutefois pas les concepts ou les idées.

Dès la fin du XVe siècle, le pouvoir royal accorde des autorisations exclusives d'imprimer un ouvrage, appelées « privilèges ». Dans la plupart des cas, l’auteur sollicite le privilège par l’intermédiaire d’un exploitant (une troupe de théâtre, une académie, une université...), à qui il cède sa création. Il ne reçoit donc pas de part sur les ventes de son œuvre. Afin d'obtenir ce privilège, l'ouvrage est d'abord soumis à la censure royale. Afin de la contourner, de nombreux auteurs font publier leurs ouvrages en Hollande ou en Suisse...

En 1777, Beaumarchais fonde la première société d'auteurs afin de promouvoir la reconnaissance légale du droit d'auteur, qui sera effective en 1791. La Révolution français abolit en effet les privilèges et adopte pour la première fois une loi pour protéger les auteurs : « la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée de l'écrivain ». Les droits d'auteur ont alors cours pendant la vie de l'auteur et dix ans après sa mort au profit de ses ayant droits. En 1866, cette durée est prolongée à cinquante ans post mortem.

La loi de 1957 reconnaît aux auteurs des droits patrimoniaux et moraux, et celle de 1985 accorde des droits voisins aux artistes-interprètes, producteurs et entreprises audiovisuelles. En 1992, ces lois sont abrogées et incorporées dans le code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Le droit d’auteur s’acquiert sans autre formalité que la création d’une œuvre. Et ce, peu importe la forme d’expression choisie (écrite ou orale), son genre et son support ou encore sa qualité. En conséquence, l’auteur a la possibilité d'agir en contrefaçon, c’est-à-dire d’agir auprès des tribunaux afin que soit reconnue une éventuelle violation des droits privatifs par un tiers.

Il se décline en deux types de droits. Les droits moraux interdisent la divulgation de l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur, mais aussi une utilisation de l’œuvre qui la dénaturerait. Les droits patrimoniaux, eux, concernent les droits d’exploitation, c’est-à-dire de représentation (communication de l’œuvre au public), de reproduction (sur un support quel qu’il soit) et d’adaptation (cinématographique, par exemple). Ils durent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation de l’œuvre si cette dernière appartient à une personne morale (société, association).

D’après le SNE, les œuvres concernées peuvent être créées par plusieurs auteurs, qu’elles soient composites (si une œuvre nouvelle a été incorporée à une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière), collaboratives (de manière concertée) ou collectives (dans le cas d’une encyclopédie par exemple, où la contribution personnelle de chaque auteur se fond dans un ensemble).

Quant au titulaire des droits d’auteur, il s’agit soit de l’auteur, soit de ses ayants droit. L’auteur peut aussi avoir cédé ses droits, partiellement ou non, à un tiers (un éditeur par exemple). Ce dernier ne peut céder plus de droits qu’il n’en détient.

Le droit d’auteur naît dès la création de l’œuvre, sans autres formalités, à condition toutefois de répondre à certaines conditions. L’œuvre doit avant tout être « originale », en d’autres termes, porter la marque de la personnalité en tant qu’auteur. La date de sa création doit aussi pouvoir être effectuée, notamment en cas de litige. De manière générale, il faut pouvoir apporter la preuve de sa création, et ce, soit en déposant une enveloppe Soleau, soit en déposant les créations auprès d’un officier ministériel (un notaire ou un huissier de justice), soit en s’adressant à une société d’auteurs.

Les droits d’auteur diffèrent d’un pays à l’autre : une œuvre protégée en France ne l’est pas forcément à l’étranger.

Dans le cadre d’un contrat à compte d’éditeur, ce dernier verse à l’auteur une avance sur ses droits d’auteur. Ce montant se décomptera de ses droits d’auteur une fois que le livre sera mis en vente. L’à-valoir est définitivement acquis par l’auteur : si les ventes n’atteignent pas le montant de l’à-valoir, il ne devra pas rembourser l’éditeur.

Lorsqu’un éditeur trouve un excellent manuscrit, le versement d’un à-valoir peut constituer un argument commercial face aux autres maisons d’édition. Dans le cas d’une commande d’un éditeur, l’à-valoir sert à rémunérer le travail de l’auteur sans qu’il doive attendre les ventes.

Selon le 6e baromètre des relations auteurs/éditeurs de la SCAM et de la SGDL (2015), seul un auteur sur deux reçoit un contrat avec un à-valoir. Par ailleurs, le montant des à-valoir est à la baisse : près des trois quarts des à-valoir proposés sont inférieurs à 3 000 euros, contre deux tiers inférieurs à 3 200 en 2013.

En France, d'après l'étude de la SCAM et de la SGDL, en 2015, plus des deux tiers des auteurs (69 %) perçoivent pour l'édition imprimée moins de 10 % de droits d'auteur sur le prix public de vente des livres (contre 59 % en 2013). Le taux de 10 % du prix de vente ne s’applique qu’à 23 % des auteurs.

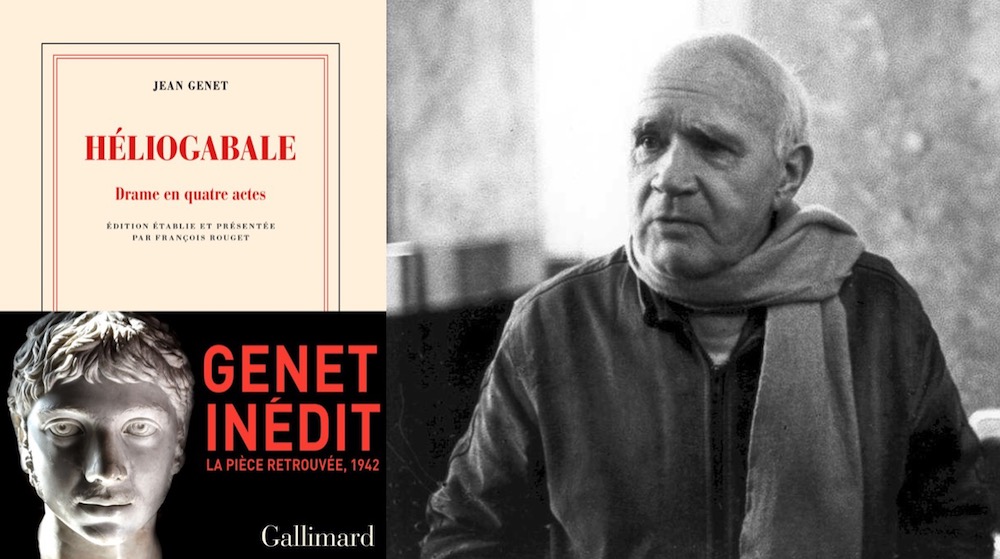

Généralement, le pourcentage reçu augmente avec le nombre d’ouvrages vendus. À titre indicatif, les éditeurs suivent généralement la règle du « 8/10/12 » : l’auteur reçoit environ 8 % de droits jusqu’à 10 000 exemplaires vendus, 10 % entre 10 000 et 20 000 exemplaires, et 12 % au-delà. À noter que ces paliers peuvent varier suivant la maison d’édition et la notoriété de l’auteur. Certains auteurs commencent à 18 %, comme Jean d’Ormesson publié aux éditions Gallimard, qu’on surnomme aussi « Monsieur 18 % ».

La rémunération dépend bien entendu du statut juridique des auteurs. Dans le cadre de l'autopublication ou de la publication à compte d'auteur, l'auteur ne touche pas de droits d'auteur (car il ne les cède pas), mais des bénéfices sur les ventes, dont les pourcentages peuvent être très variables.

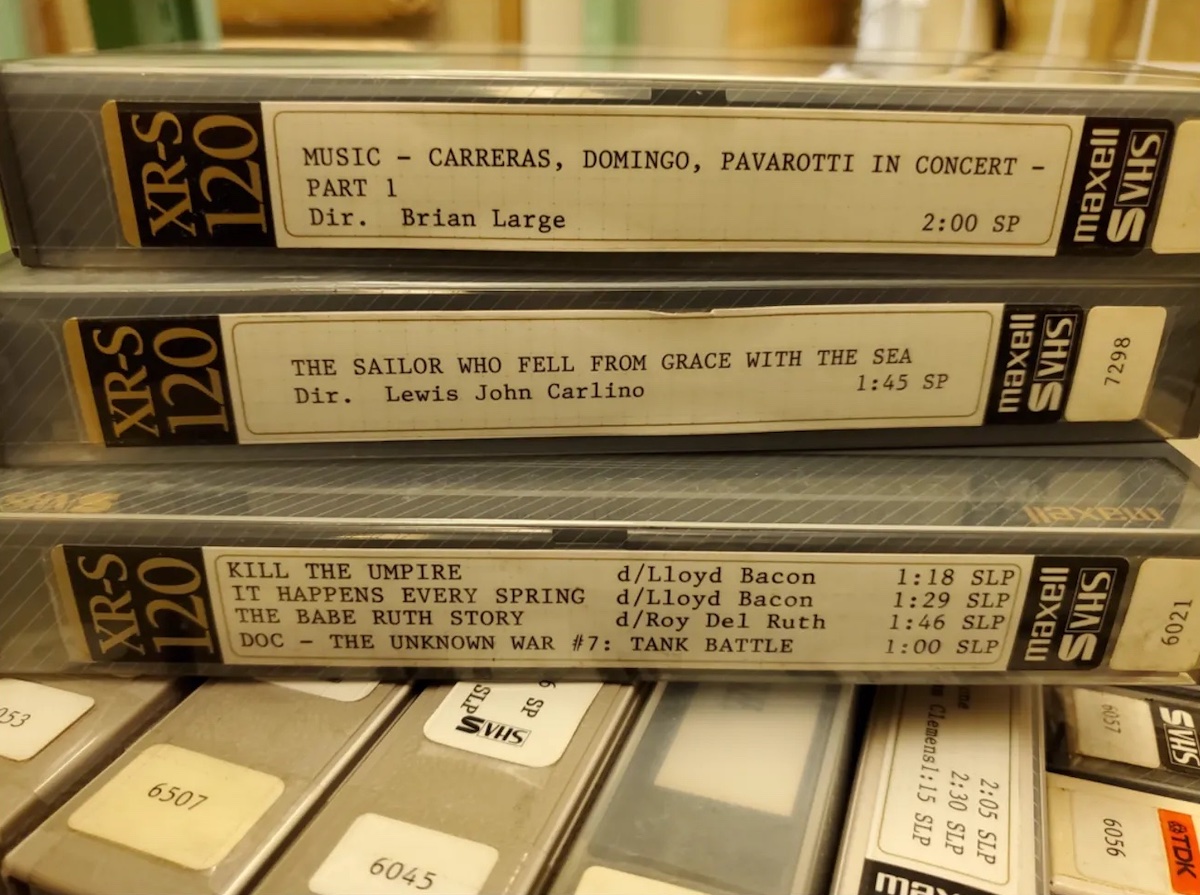

Les droits d'auteur font l'objet d'une législation spécifique sur les supports numériques. Les DRM (digital rights management) ou GDN (gestion des droits numériques) ont pour objectif de protéger les droits d'auteur. Un éditeur peut choisir ou non d’apposer des DRM aux œuvres qu’il publie. Ces derniers ont pour but de contrôler et de maîtriser l’utilisation et l’accès des œuvres numériques, et ce sur tous les types de supports (DVD, logiciels, services internet...).

À lire : Comment recruter plus de lecteurs sur internet ?

Les DRM permettent ainsi de protéger les œuvres contre la copie illégale, mais aussi de conserver les clients... Ils peuvent en effet restreindre la lecture du support à une certaine zone géographique, à un matériel spécifique ou à un constructeur/vendeur (pour limiter la concurrence), ou encore empêcher la copie privée du support. Surtout, ils permettent de « tatouer » numériquement une œuvre afin de pister les copies non autorisées et d’éviter qu’un utilisateur prenne le contrôle de cette technologie.

(ActuaLitté / CC BY-SA 2.0)

Selon le BBF (Bulletin des Bibliothèques de France), on peut ainsi distinguer les formats libres (ou ouverts), permettant l’interopérabilité, des formats propriétaires, conçus pour en assurer le suivi et éventuellement des redevances.

Le numérique a aussi eu des conséquences sur la rémunération des auteurs. D’après l’étude de la SCAM et de la SGDL, environ 60 % des auteurs publiés sur un format numérique perçoivent un taux de rémunération inférieur à 10 % du prix de vente de l’ebook (sur un prix de vente inférieur à celui du livre imprimé), dont 27 % moins de 5 % du prix de vente. Sans compter que pour 65 % des auteurs, les contrats proposés par les éditeurs numériques sont peu clairs... d'où la volonté de certains auteurs de renégocier les termes du contrat, et notamment leur taux de droit pour le livre numérique.

Fin 2014, le ministère de la Culture étendait les dispositions du nouveau contrat d'édition à l'ère numérique, avec un arrêté signé par le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains. La notion même de contrat a été revue pour prendre en compte aussi bien la publication de livres papiers que de livres numériques. Le contrat d'édition est ainsi défini : « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion »

Le droit d'auteur n'a pas fini d'évoluer puisqu'un projet européen de réforme du droit d'auteur est attendu au mois de septembre. Les exceptions au droit d'auteur (pour les bibliothèques et les écoles notamment), le rôle de l'éditeur et la rémunération des auteurs seront au centre des débats. Environ un millier d'artistes a signé une lettre ouverte à la Commission européenne, pour l'exhorter à « rendre internet équitable pour les créateurs ».

Commenter cet article