Les Ensablés - Notes de voyage de Laurent Jouannaud: A cheval !... "La Jument verte" de Marcel Aymé (1902-1967)

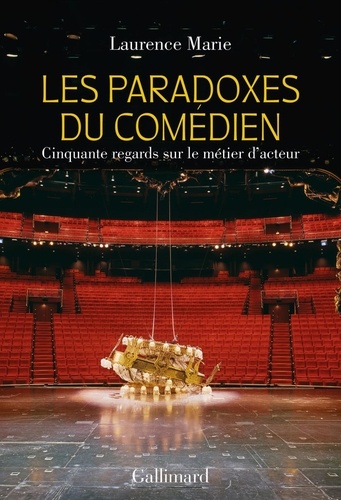

Mon cher Hervé, je viens de lire La Jument verte, le roman de Marcel Aymé (1902-1967) dont je connaissais Les Contes du chat perché qui sont une réussite à la fois poétique et réaliste. Ce titre accrocheur résiste à l’usure du temps. Je crois qu’on a mis ce roman en film, et je sais, pour la voir régulièrement, qu’une jument verte grandeur nature décore une aire de repos sur l’autoroute A 39, au sud de Dôle, car Marcel Aymé a passé sa jeunesse dans cette région. Une jument verte, ça n’existe pas plus qu’une licorne ou un mouton à cinq pattes, et je m’attendais à une histoire poétique ou fantastique. Ce n’est pas ça du tout : La jument verte ne raconte pas la vie et les aventures d’une cavale verte, ce titre est un canular.

Le 30/10/2016 à 09:00 par Les ensablés

Publié le :

30/10/2016 à 09:00

Par Laurent Jouannaud

La jument verte meurt dès la page 14, et sans faire de bruit : « Deux ans plus tard, la jument tomba malade, se traîna un mois languissante, et puis creva. » Elle était née dès la première ligne du roman : « Au village de Claquebue naquit un jour une jument verte, non pas de ce vert pisseux qui accompagne la décrépitude chez les carnes de poil blanc, mais d’un joli vert de jade. » Cette jument verte aura été une curiosité, on vient la voir de partout. Nous sommes sous le Second Empire, et l’Empereur lui-même passe la voir : « Une jument verte ? dit-il, ce doit être aussi rare qu’un ministre vertueux. » Elle aura fait indirectement la fortune de son propriétaire, Jules Haudouin, car la célébrité, quelle qu’elle soit, profite au commerce. Une fois la jument morte, le lecteur n’en entendra plus parler, sauf qu’elle a été immortalisée par un peintre. C’est cette jument peinte que Marcel Aymé fait penser et parler. Le tableau reste dans la famille, chez Jules Haudouin, « entre le portrait de l’Empereur et celui de Canrobert », puis passe chez son fils Ferdinand.

Ce roman est la chronique politique et sexuelle du village de Claquebue, quelque part en France, à l’époque où calotins et républicains, se partageant la France après le Second Empire, s’opposent pour gagner la mairie, la députation ou la présidence. Les Haudouin et leurs alliés, républicains, sont contre les Maloret et leurs alliés, calotins. Cette rivalité n’empêche pas l’union sacrée sur quelques thèmes : « Vive la France ! Vive l’armée ! Vive la Patrie ! Vive l’Alsace-Lorraine ! Vive le Drapeau ! A bas l’Allemagne ! A bas l’Angleterre ! » Le ton annonce Clochemerle, le roman de Gabriel Chevallier, qui paraîtra en 1934. Les différences d’opinion s’aiguisent car le maire va mourir, sa succession s’ouvre, chaque parti a son candidat. Dans Clochemerle, la polémique tourne autour d’un urinoir à construire devant l’église, ici tout tourne autour d’une lettre compromettante que le facteur Déodat a égarée en se bagarrant contre une troupe d’enfants. Cette lettre ridiculisait la famille Haudouin en trahissant un secret de famille : leur mère y était violée en douceur par un prussien en 1870. Qui a la lettre ? On la cherche. Les Haudouin croient que les Maloret ont mis la main dessus.

Le clan Haudouin, c’est Jules, le père, et les deux fils, Honoré et Ferdinand, le troisième fils Alphonse, étant un bon à rien parti à la ville. Honoré a repris la ferme et les champs ; Ferdinand est vétérinaire. Les deux frères se détestent mais sauvent toujours les apparences car la famille, c’est sacré. Ferdinand, d’ailleurs, en son cœur, est tenté par la religion sans oser le dire, car la tradition familiale l’oblige à l’anticléricalisme. Il serait prêt à s’allier avec les Maloret pour partager le pouvoir, Honoré s’y refuse absolument.

Ces différences politiques se doublent d’un comportement sexuel différent, et c’est tout le sujet du roman : Marcel Aymé raconte avec une impudeur étonnante la vie sexuelle des deux familles et du village. L’observateur le plus perspicace, c’est la jument verte mise en peinture. Dans la salle à manger, ce tableau en a vu et entendu ! L’auteur nous explique que le peintre, ayant obtenu pendant son travail les faveurs d’une servante, « recueillit sur sa palette l’essence de son plaisir » et s’en servit pour son tableau. Voilà qui explique l’érotisation de la jument peinte : « Une humanité douloureusement concupiscente hantait l’apparence de ma chair ; l’appel de la luxure faisait lever dans mon imagination des rêves lourds et brûlants, des tumultes de priapées. »

Cette bavarde jument peut comparer : « J’ai connu quatre générations de Haudouin, la première à son âge mûr, la dernière à son matin. Pendant soixante-dix ans, j’ai vu les Haudouin à l’œuvre d’amour, chacun y apportant les ressources d’un tempérament original. » Elle analyse : « La vie érotique est si étroitement liée à des habitudes domestiques, à des croyances, à des intérêts, qu’elle est toujours conditionnée, jusqu’à concurrence des initiatives individuelles, par un mode d’existences qui peut être celui d’une famille. » C’est une sexologue avant la lettre : « Il se pratiquait à Claquebue quatorze manières de faire l’amour, que le curé n’approuvait pas toutes. » La jument peinte note la liberté des garçons avant l’âge d’homme : « Les garçons communiaient dans une curiosité presque sans frein de tout ce qui pouvait satisfaire leurs instincts sexuels. Ils formaient un troupeau lascif et sans mystère, pareils à de jeunes dieux rustiques dont les ébats ne sont pas bridés par le souci de subsister durement. » Cette liberté va loin : « Les manifestations érotiques des garçons n’étaient pas seulement verbales ou mimées. Le champ de leur curiosité était sans limite, ils s’intéressaient aussi bien au sodomisme et autres dépravations qu’à la simple tradition familiale. » Alexis, le fils d’Honoré, est particulièrement éveillé : « Alexis avait observé que la raie des fesses se présente pareille chez les filles et les garçons. Le jour où le garde le surprit à en administrer la preuve à un berger de son âge, il jugea que la mesure était dépassée de ce coup-là et courut avertir son père. »

La jument voit loin, elle annonce Freud : « A Claquebue, les familles étaient quatre-vingt-quinze. Il y avait les Dur, les Corenpot, les Rousselier, les Haudouin, les Maloret, les Messelon… La haine ou l’amitié, d’une famille à l’autre, se donnaient divers prétextes : d’intérêt, d’opinions politiques, religieuses. En réalité, ces sentiments reflétaient surtout certaines dispositions sensuelles. A Claquebue, les convictions sincères, religieuses ou politiques, naissaient dans le bas du ventre. »

Cette jument peinte, cosmopolite car elle a été exposée un peu partout en Europe, souligne la sexualité pauvre des villes : « Ça les travaille tantôt dans la cervelle, tantôt dans le cœur noble, le plus souvent entre la jarretière et la ceinture, et ce n’est qu’une poussière de désirs, une succession d’agonies, une poursuite sans fin. Ils ont de petites envies qu’ils accrochent un peu partout, dans la rue, dans les plis d’une robe qui passe, dans leurs maisons, au spectacle, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les livres, dans les encriers ». Bref, le désir est partout, mais en miettes, et il n’est satisfait nulle part : « Dans les grandes villes, il n’y a pas de concupiscence, mais rien qu’une envie confuse de faire l’amour, de ne pas rester sur sa fringale d’amour. » Tandis qu’à Claquebue, à la campagne, « le désir restait bandé ».

On ne sait si le fait que ces réflexions viennent d’une jument les disqualifie ou les renforce. L’auteur s’amuse-t-il de nous ? Sérieux, pas sérieux ? Pourquoi a-t-il besoin de cette jument comme truchement ? C’est la marque du livre et le style de Marcel Aymé. C’est ce qu’on peut appeler son humour pince-sans-rire, un humour qui se caractérise par « l’air très sérieux pris par l’auteur d’une blague », selon Wikipédia, qui donne en exemple de pince-sans-rire Jean Yanne, Raymond Devos, Pierre Dac…et Dieudonné ! J’admire en tout cas l’art de l’auteur : il n’y a pas un mot qui ne soit parfaitement acceptable. On comprend, on voit, il suffit de traduire. Voici un exemple : « Après qu’elle eut guidé et mis en place le militaire, elle sentit une promesse de douceur dans sa chair en sommeil. »

A Claquebue, il y a deux catégories sexuelles tranchées. Ceux qui jouissent sans honte, plutôt républicains, et ceux qui jouissent dans le tourment. Seuls ces derniers font de bons catholiques, le curé de Claquebue le sait bien, c’est un connaisseur de la nature humaine. On lui dit tout en confession, il ne condamne jamais, il n’interdit rien. « Le curé de Claquebue, à qui rien n’échappait, fermait les yeux tant qu’il pouvait sur la turbulence de ses jeunes paroissiens. » Il se contente de rappeler que le temps et l’énergie consacrés à la sexualité sont autant de temps et d’énergie qu’on enlève à la terre : « Le mieux qu’on ait à faire, le plus commode, en calculant bien, est encore de s’abstenir tant qu’on peut. » Voilà qui parle aux âpres paysans de Claquebue.

Honoré Haudouin, c’est la sexualité heureuse et cosmique : « L’étreinte semblait être pour lui une simple ponctuation qu’il mettait dans un grand rêve lascif où vagabondaient les images d’un univers de sa fantaisie. Quand Honoré caressait sa femme, il invitait les blés de la plaine, la rivière et les bois du Raisart. » Du côté des Maloret, c’est le sexe sans fioritures : les pères y dépucellent leurs filles de génération en génération, le Zèphe a perpétué la tradition avec sa fille Marguerite qui ne lui en veut pas d’ailleurs.

Mais foin des classifications ! Tout s’embrouille chez Marcel Aymé ! Ferdinand, le frère d’Honoré, vit la sexualité comme une honte : « Pour racheter sa perversité toute platonique, il s’efforçait à la chasteté. D’ailleurs, lorsqu’il accomplissait ses devoirs d’époux, la peur le coupait, ou bien lui laissait un remords si lourd qu’il ne pouvait trouver le sommeil. » Juliette Haudouin, la fille d’Honoré, est amoureuse de Noël Maloret. Marguerite, qui couche avec un député qui l’entretient, aimerait bien faire tomber Honoré qui n’est pas insensible à ses charmes. Les enfants de Ferdinand, quand les deux familles se retrouvent, risquent d’être contaminés par la liberté de leurs cousins qui assistent, par exemple, tout émus à la saillie : « Quand Honoré avait saisi la flèche du taureau et qu’il l’avait guidée vers la vulve chaude, un murmure d’admiration était venu de toutes les lèvres ».

De façon générale, on couche de tous les côtés. Honoré couche avec sa servante : « C’était un usage respectable que la servante doublât l’épouse pour le plaisir du maître, et Adélaïde n’y vit jamais à redire sérieusement. » Et Adélaïde, nous raconte la jument, a succombé à un homme de passage. Elle s’en confesse au curé, qui lui envoie désormais tous les voyageurs dans l’espoir de briser la belle entente conjugale des Haudouin.

Le roman se termine sans me convaincre. Les Maloret attirent Juliette chez eux, avec l’intention de lui faire son affaire. Le Zèphe et son fils Noël la pressent, elle est peut-être d’accord (« Sans impatience, mais complice et heureuse, elle laissait passer entre ses lèvres une plainte légère qui semblait une invite »), ils la tiennent : « Juliette, fermant les yeux, la gorge soulevée par un sanglot de honte et de plaisir, attendait la défaite ». Mais le facteur Déodat frappe à la porte juste à ce moment-là : « Il faut faire attention, petite. » Marguerite, la fille du Zèphe, vient s’offrir à Honoré : « Il sentit sur son cou la tendre rondeur des deux bras, et fut tout près de se laisser aller. Alors, par dessus l’épaule de la fille, il regarda vers la fenêtre et il vit loin sur la plaine. Il vit la plaine et le travail qu’il avait mené dans la plaine, à côté de l’Adélaïde et des enfants. » Brave Honoré ! Il résiste à la tentation.

Mais il a retrouvé la fameuse lettre et peut faire payer leurs vilenies aux Maloret. Quelques jours plus tard, il se rend chez eux, il y a une bagarre et le pacifique Honoré met les deux hommes K.O. Il enferme le Zèphe dans l’armoire et pousse Noël, le fils, sous le lit. Et il couche sous nos yeux avec Anaïs, la femme du Zèphe, la mère de la Marguerite qu’il a repoussée quelques jours avant. Et celle-ci n’attendait que ça depuis des années : « Ah ! tu sais bien dire toi… » L’auteur insiste : « Il la porta sur le haut lit de plume, heureux qu’elle fût aussi lourde dans ses bras. A leurs tendres plaintes répondaient des plaintes étouffées, d’une douceur enveloppante. Venues de l’armoire et de dessous le lit, elles semblaient sourdre de tous les coins de la cuisine, et chaque fois qu’Haudouin caressait l’Anaïs, la maison des Maloret gémissait tout entière. » Drôle et poétique ? Ou lourd et sexiste ? Rabelaisien, trouvent certains.

L’édition folio ne donne ni introduction ni notes, je pars à la pêche sur internet pour en savoir plus sur le livre et son auteur. J’apprends que le succès a été immédiat, succès de scandale, évidemment. 76 000 exemplaires sont vendus en deux ans. Marcel Aymé acquiert la réputation de pornographe mais ses facéties « surréalistes » (une jument verte, un tableau vivant, la barbe d’une statue qui pousse, les morts du cimetière qui parlent) déroutent une partie du public. A sa sœur aînée, Camille, qui s’est offusqué des licences qu’il s’est octroyées partout avec la morale traditionnelle, il écrit : « À vrai dire, je n’avais pas pensé que les « propos » [de la jument] te choqueraient. Je m’étais flatté de pouvoir parler avec une saine liberté des questions sexuelles, sans recourir aux descriptions grassement lubriques de L’Amant de Lady Chatterley ou du Dieu des corps qui semblent avoir été écrits exprès pour exciter les gamins de seize ans. »

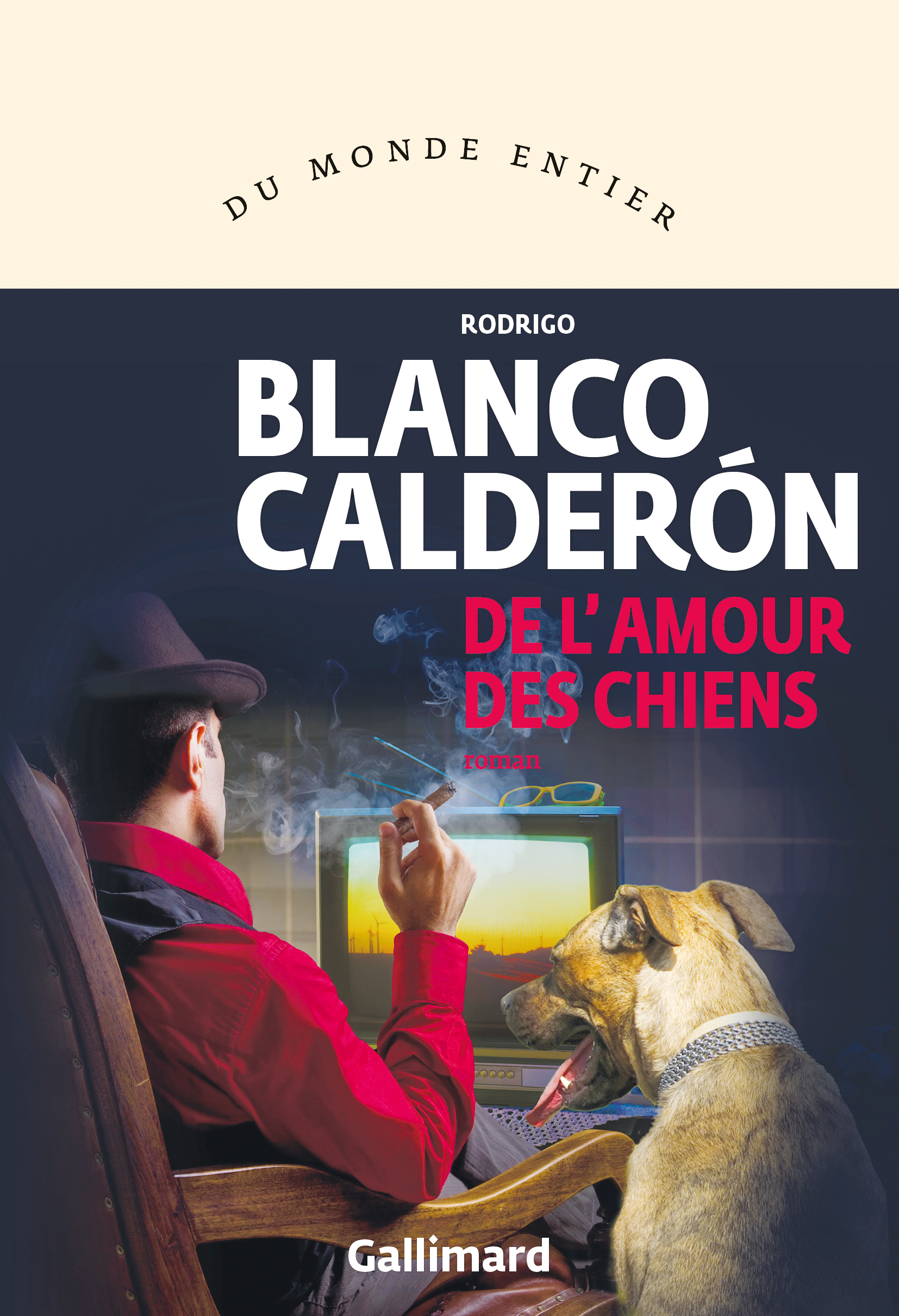

Si j’avais été éditeur, j’aurais conseillé à Marcel Aymé de revoir sa copie et de la mettre un peu plus aux normes réalistes, et j’aurais eu tort : c’est Gaston Gallimard lui-même qui a soutenu un Marcel Aymé hésitant. Gallimard aimait ce texte, il y croyait, il avait raison, il connaissait bien son public.

La Jument verte a paru en 1933. Cette année-là paraissait La Condition humaine. En 1932 avait paru Voyage au bout de la nuit. En 1935 paraîtrait Que ma joie demeure. Trois grands livres. Et l’Europe commençait à bouillir. Le roman de Marcel Aymé ridiculise la politique quand Malraux en fait une tragédie, ses méchants n’ont pas la noirceur désespérée de ceux de Céline, ni ses paysans la lumineuse foi de chez Giono. Mon cher Hervé, je suis peut-être trop sérieux, pas assez rabelaisien, trop peu gaulois, pour apprécier La Jument verte. Ce roman n’est pas mon genre.

Je lis que Marcel Aymé refusa la légion d’honneur (« Je les prierais qu'ils voulussent bien, leur Légion d'honneur, se la carrer dans le train, comme aussi leurs plaisirs élyséens ») et l’Académie française. Il a beaucoup écrit, trois gros volumes en Pléiade ! Je n’en ai pas fini avec lui. J’ai envie de lire Travelingue, livre sulfureux, paraît-il, publié au mauvais moment, en 1941…

Roman de Jules Romains, paru en 1928.

Commenter cet article