Activités connexes : une nécessité pour pallier les modestes revenus des auteurs

ENTRETIEN – Auteur d’une étude consacrée aux revenus connexes des auteurs du livre, communiqué en février 2016, Emmanuel Négrier a posé les bases de multiples actions dans Retours à la marge. Par activités connexes, on entend tout ce qui ne relève pas directement de la perception de droits d’auteurs liés à la vente d’ouvrages. Autrement dit, une part non négligeable pour la grande majorité des écrivains.

Le 29/11/2016 à 14:33 par Nicolas Gary

Publié le :

29/11/2016 à 14:33

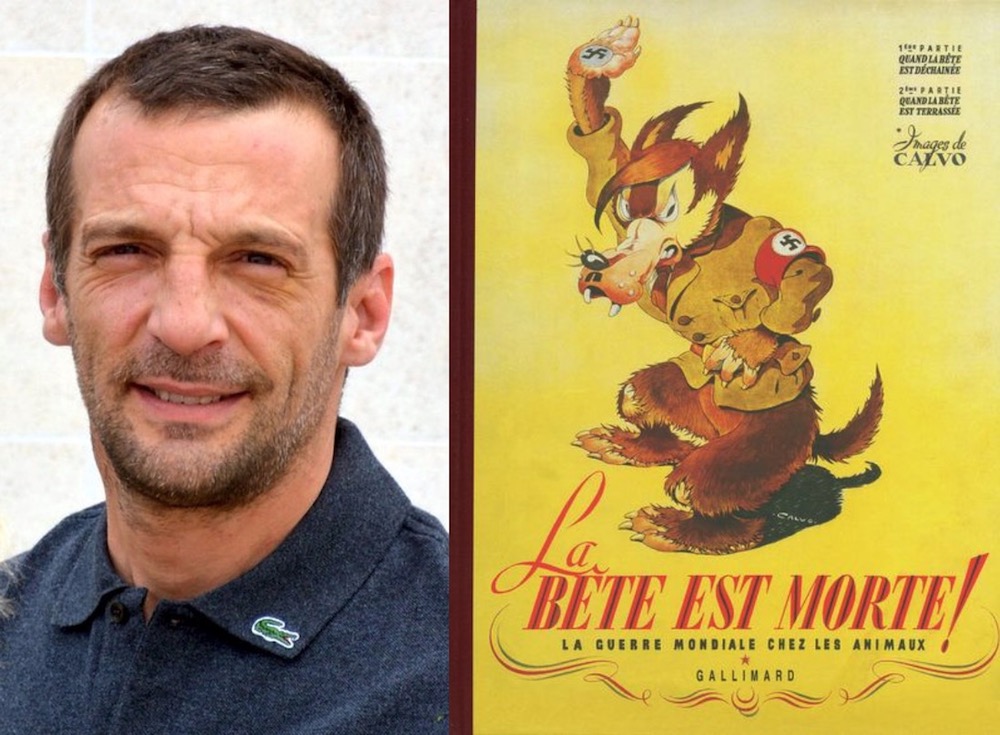

Marche des auteurs au Salon du livre de Paris en 2015 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté : Que représentent les activités connexes pour les écrivains ?

Emmanuel Négrier : Sur l’ensemble des auteurs dont on parle – j’entends, à l’exception de ceux qui peuvent vivre exclusivement de la vente de leurs ouvrages –, elles sont une nécessité pour pallier la modestie des revenus qu’ils en retirent. Pour cette raison, ces activités doivent être encadrées, mieux reconnues et définies. L’étude de février [Voir en fin d’article, NdlR] ne fait pas un constat isolé : des études au Royaume-Uni ou aux États-Unis font état de la dégradation de la situation économique. Ce qui conduit les auteurs, nécessairement, à considérer les revenus connexes comme une partie de leur mode de vie.

ActuaLitté : Ce qui implique de reconsidérer la place de l’auteur dans la société.

Emmanuel Négrier : Absolument. Une vision néo-libérale considérerait qu’il relève du choix individuel de l’auteur que d’écrire et d’aller se vendre sur le marché « libre ». S’il rencontre son public, tout est pour le mieux. Sinon, il n’y a pas de raison que l’on aille au-delà. On sait que cette approche ne garantit pas la promotion des meilleurs auteurs – bien que la qualité littéraire soit toujours l’objet de controverse, et non d’une définition intangible et indiscutable. Et la fonction littéraire, dans la société, dépasse de loin ce seul moment marchand. Les politiques publiques culturelles démontrent que ce modèle néolibéral ne fonctionne pas. Il ne saurait alors être question d’interroger la place de l’auteur en termes utilitaires – cela reviendrait à le ravaler à une fonction quasi marchande. Au contraire, il s’agit de lui conférer une valeur d’usage étendue.

Dans l’art contemporain, cette notion existe. Elle est développée à l’occasion de programmes tels que les Nouveaux Commanditaires, qui abordent la question de l’art en termes de démocratie et de participation. Pour la littérature, elle s’incarne dans les différentes activités qui mettent l’artiste au cœur de relations sociales – cours, ateliers d’écritures, résidences, etc.. Le débouché, pour l’auteur, n’est alors pas nécessairement une œuvre, inscrite dans la perspective esthétique du créateur. Pourtant, le paradoxe est bien là : on a besoin de cette association œuvre et auteur, pour que la personne soit reconnue et sollicitée dans l’accomplissement d’une activité qui n’est pas la première fonction de l’auteur.

Emmanuel Négrier : Il importe tout d’abord de mettre en évidence les objectifs spécifiques liés à l’intervention d’un auteur. Dans le cadre scolaire, par exemple, elle a pour fonction de manifester la présence de la littérature auprès d’élèves, de traiter un sujet, un problème, à partir d’un angle artistique. Certainement pas de se substituer à un enseignant, pour un cours de littérature. Ainsi, l’écrivain va exposer son expérience, la singularité de l’écriture, détailler son processus créatif. Autant de choses qui ne s’apprennent pas selon une pédagogie ordinaire.

Or, nombre d’entre eux ne parviennent pas, ou éprouvent de réelles difficultés à se faire reconnaître comme intervenant artiste. Si un flou existe, c’est qu’il découle d’un dédoublement des fonctions, entre pédagogie et éducation artistique. Et cela rejoint les finalités spécifiques d’une politique culturelle. Il s’agit de les reconnaître comme telles.

Emmanuel Négrier : Bien entendu, on peut se cantonner à une vision romantique de l’auteur dans sa tour d’ivoire, qui se distinguerait du reste de la société parce que son travail même implique un retrait. Sauf que cette notion très ancienne ne correspond plus à la réalité – aux réalités : celles des fictions, des littératures nouvelles, je pense notamment aux illustrateurs jeunesse, aux auteurs d’essais, et à bien d’autres.

Ce qui caractérise les nouveaux chemins de la création, ce sont justement ces interactions assez soutenues avec la société.

Certaines idées reçues persistent, comme celle que les activités connexes puissent être honteuses – par un lapsus on les appelle souvent annexes, comme s’il fallait les planquer derrière soi. Or, elles sont le reflet d’une nouvelle fonction de l’artiste-auteur, qui accompagne le développement de ses propres activités d’écriture, autant que sa reconnaissance.

ActuaLitté : Dans Retours à la marge vous indiquez cependant qu’elles peuvent toutefois « corrompre l’identité même de l’auteur ».

Emmanuel Négrier : Je citerai volontiers Arno Bertina, sur ce point. Les activités connexes sont un bienfait, mais attention à ne pas sombrer dans l’activisme connexe, qui représente en effet plusieurs types de dangers. Le premier est celui de la marge créatrice qui est celle d’un artiste en situation de commande. C’est un vieux dilemme que celui de la résistance à l’ingérence des commanditaires, où à leur pénétration (parfois involontaire et même pavée des meilleures intentions) du champ artistique lui-même.

Le second est tout simplement celui du temps que les auteurs consacrent à ces tâches qui sont souvent chronophages et détournent l’auteur de ce qui fait à la fois leur identité artistique et le motif même de leur sollicitation. Certains auteurs témoignent du fait que, dans le cadre d’une résidence pourtant centrée sur la création, entre les rendez-vous mondains et les interventions pédagogiques, au terme de sa résidence, ils n’ont pas écrit une ligne !

C’est la conscience de ces dangers, ainsi qu’une inclination personnelle et une certaine hiérarchisation des activités, qui font que ceux qui vivent de leur plume exercent moins d’activités connexes, et se concentrent sur les plus « prestigieuses » (jurys, résidences, certaines commandes, etc.). Et nombre d’auteurs ralentiraient volontiers l’intensité de ces activités s’ils avaient les moyens financiers de le faire.

ActuaLitté : Vous évoquez également la question de la mobilité : un critère essentiel ou nuisible (on pense au temps de transport) ?

Emmanuel Négrier : Oh, je connais des auteurs ferrophiles, pour qui le TGV est devenu un espace de travail relativement confortable, bien plus que l’avion ! (rires) Plus sérieusement, ma question était de savoir où se déroulaient les activités connexes. Ailleurs que chez soi, c’est une évidence : la maison, c’est le sanctuaire.

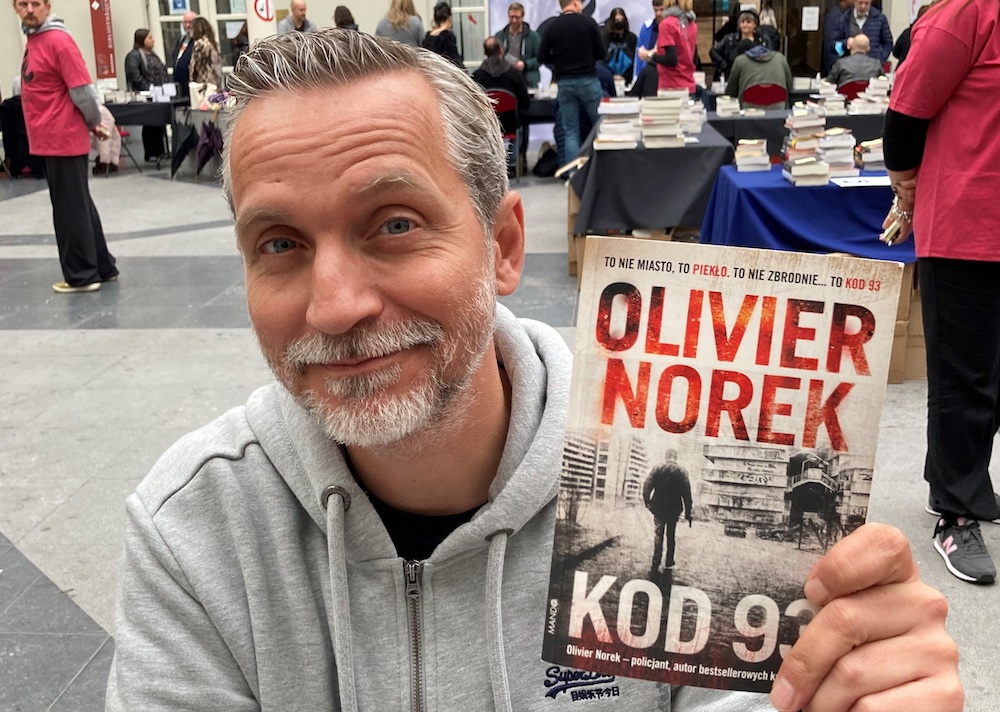

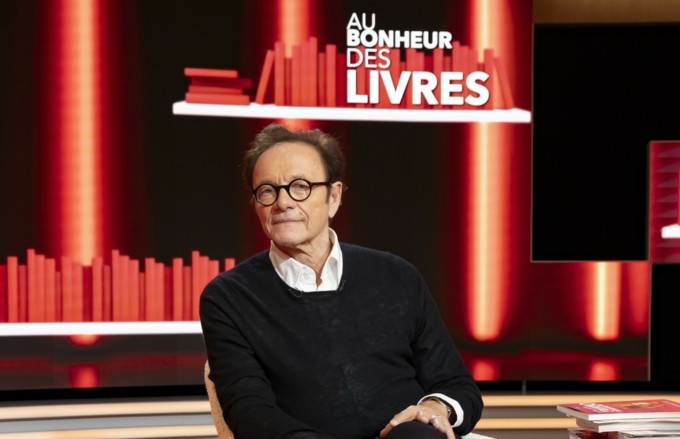

Emmanuel Négrier - crédit photo : Édouard Hannoteaux

De fait, ma curiosité était de savoir si elles prendraient place majoritairement dans la région d’implantation de l’auteur ou bien seraient orientées vers ce qui est toujours le lieu de consécration présumé : Paris (C’est connu, par-delà le périphérique, point de salut !). En réalité, c’est tout le contraire : non seulement elles se déroulent peu dans la capitale, mais, encore, elles sont liées à la région à laquelle on appartient. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’un quelconque régionalisme lié aux œuvres : les activités connexes se déroulent avant tout sur le territoire de création de l’auteur, autour de chez lui – avec un périmètre variable. Dans ces régions, désormais élargies, s’hybrident donc les différentes dimensions, et usages, de la notion d’auteur.

ActuaLitté : Point qui nous ramène à la reconnaissance sociale. Comment la garantir ?

Emmanuel Négrier : Nous présentons, dans l’étude [p. 91, NdR] différentes activités listées et les modalités de rémunérations appliquées, mises en relation avec le cadre légal. On s’aperçoit dès lors que nombre d’activités sont rémunérées en droit d’auteur, alors qu’elles devraient l’être en salaire. Et inversement.

La première des choses consisterait, plutôt que d’introduire un nouveau dispositif légal, que la France est prompte à dégainer, mais tout autant à ne pas appliquer, à faire respecter le système de rémunération. Faire respecter ce qui existe serait déjà un effort, autant qu’un progrès. À ce titre, je considère que la pédagogie à l’égard de chacun serait la meilleure des solutions.

ActuaLitté : Le Centre national du livre a introduit des critères stricts sur la rémunération des auteurs pour leurs interventions dans les manifestations. Mais tous n’osent pas – ou ne savent pas parler d’argent.

Emmanuel Négrier : De fait, nous avons là des acteurs qui se rapportent certes à une philosophie partagée, de transmission de culture, d’expérience artistique, mais qui sont également situés dans un rapport de force évolutif. Dans ce rapport de force, c’est l’auteur qui subit une dégradation de sa situation. L’idée d’introduire un médiateur, à même d’exercer une certaine influence sur ces points, ne me paraît pas sans intérêt. Pas nécessairement un agent représentant l’auteur, mais cela peut aider. Cette notion de médiation s’est développée avec un certain succès dans d’autres dispositifs, tels que celui des Nouveaux Commanditaires, que je citais tout à l’heure.

Entre l’invention de nouvelles règles, orientées sur une répression des comportements iniques, et la réaffirmation musclée des règles déjà existantes, il me semble que l’efficacité commande d’abord la seconde voie, quitte à compléter l’arsenal réglementaire dans un souci d’adaptation à l’évolution constante des relations entre auteurs et sociétés.

Emmanuel Négrier, Docteur en science politique, est directeur de recherche CNRS en science politique au CEPEL, Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine) à Montpellier.

Commenter cet article