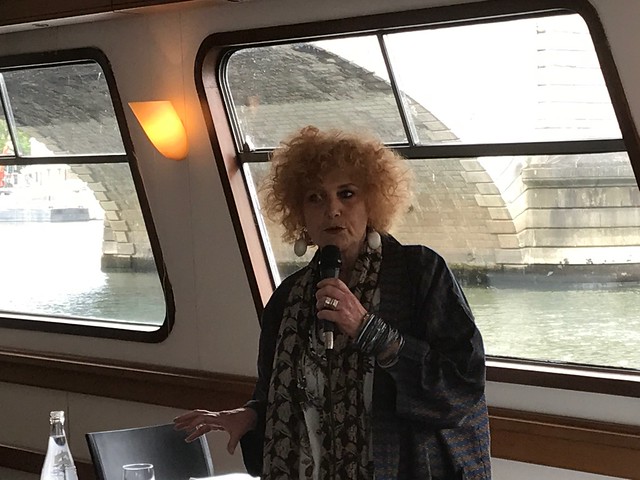

Muriel Bloch : “Il ne faut pas avoir peur des contes, ils nous parlent des autres cultures”

En conclusion de la matinée de présentation de leur rentrée, les éditions Magnard ont proposé quelques minutes de bonheur, avec la lecture d’un conte par Muriel Bloch. L'occasion pour l'auteure et conteuse, de défendre ce genre, jonction entre l'écrit et l'oralité. « Il ne faut pas avoir peur des contes », explique-t-elle, « Ils nous parlent des autres cultures, tout simplement ».

Le 03/07/2017 à 15:12 par Nicolas Gary

1 Réactions | 0 Partages

Publié le :

03/07/2017 à 15:12

1

Commentaires

0

Partages

Muriel Bloch - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté : D’où vous vient cette passion du conte ?

Muriel Bloch : Voilà des années que je m’intéresse à cette mémoire, et je pense que les contes nous la transmettent. D’autant mieux qu’elle nous est nécessaire pour avancer. Le conte est toujours porteur de culture et répond à une période d’acculturation, où tout se mélange, les gens ne savent plus différencier une histoire inventée d’une histoire traditionnelle, d’un mythe ou d’une légende.

Chaque récit a sa place : je défends le roman, la poésie, le théâtre, mais les contes ont une place à part, car ce ne sont pas des récits que nous inventons. Nous les recréons en les racontant, mais ils existent avant nous et doivent exister après nous. Ils nourrissent tant les plus jeunes que les grands, et quand on voit que des collections existent, ciblant des tranches d’âge, il est bon de rappeler que le conte s’adresse à tous.

Chacun prend et je crois que cela crée une tache indélébile, un peu comme la clef tachée de sang de Barbe bleue.

Sans évoquer Bettelheim, les contes possèdent aussi un pouvoir structurant... Comment la lecture participe de la vie du conte ?

Muriel Bloch : Les contes sont faits pour être racontés, dans les livres, ils se reposent – c’est un temps de silence. Il faut les partager, et c’est dans l’air qu’ils se mettent à exister, devant un public. Cette vibration devient importante, et s’opère par la communication orale. Les livres importent, parce qu’ils permettent de conserver et préserver les récits.

On trouve alors dans l’écriture même, une manière de pencher du côté de l’oralité. Là encore, c’est une approche spécifique : cela ne doit pas être trop écrit. Les gens évoquent toujours Perrault, les frères Grimm ou Andersen : c’étaient des gens de lettres, qui ont établi des textes très écrits – importants et précieux.

Sauf qu’il existe des contes dans le monde entier, et je trouve que les éditeurs publient toujours un peu les mêmes, sans avoir la curiosité d’une mémoire qui est d’une richesse folle. Pour les trouver, on doit farfouiller, traduire, adapter : cela c’est mon métier. Je viens de la littérature écrite, et j’ai ce souci de faire des livres, et ainsi faire plaisir.

Comment expliquez-vous cette évolution dans les politiques éditoriales ?

Muriel Bloch : Je ne pense pas qu’ils n’y croient plus, mais c’est devenu difficile, une certaine logique marchande s’applique. Les livres de conte, pour moi, incarnent le beau livre, ceux que l’on a envie de garder. Rien n’empêche les collections de poche, que les enfants pourront avoir et les parents emporter pour les vacances. Mais cette notion de bel ouvrage persiste.

Le travail d’illustration accompagne l’œuvre – pour le texte que je viens de raconter, La fille du marchand de figues de Barbarie, Sarah Loulendo a été splendide.

Vous intervenez également dans une école de Ménilmontant : à quelle fin ?

Muriel Bloch : Nous sommes allés, avec Joao Mota, qui m’accompagne à la guitare et aux percussions, dans cet établissement incroyable, où nous avons raconté en tout début d’année, des textes autour de la mythologie. Cela touchait aussi bien les petits de maternelle que les CM2. Toute l’école a été mobilisée autour de ces thèmes. Et au cours de l’année, ils ont grandi, et voici que nous les retrouvons pour leur raconter d’autres récits que ceux de la toute première rentrée des classes.

L’an prochain, ils continueront d’étudier des contes et des mythes traditionnels, encore et encore. C’est la volonté de la directrice, et c’est précieux.

Plus personnellement, quels univers préférez-vous ?

Muriel Bloch : Vous savez, je suis de la génération de Pierre Gripari, et du « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », dans Les Contes de la rue Broca. Maintenant, on ne se souvient même plus de l’auteur de La Sorcière du placard aux balais. C’est la merveille du conte que de redevenir anonyme.

Gripari a fait le chemin inverse : il avait une grande connaissance des contes, et particulièrement de la Russie. Et puis, il a écrit Le vampire de la place rouge, qui raconte le dégoût que ses voyages en Union soviétique lui ont inspiré, vis-à-vis des valeurs communistes. À la fin de sa vie, il était devenu particulièrement réactionnaire, mais a conservé cette culture du conte. Il a ainsi eu l’intelligence de les écrire avec une grande simplicité et de les adapter au quotidien des enfants. L’épicerie de papa Saïd, et tout cet univers urbain s’y exprime très bien — celui d’une époque, en tout cas.

Je n’ai pas de culture favorite, bien que j’ai été élevée dans la tradition juive, où les contes ont toujours été une manière de faire comprendre le monde. Alors, je me promène et j’essaye — une vie n’y suffira pas — de rencontrer différentes cultures. C’est pour cela que j’évoquais mon travail sur les mythes amazoniens. Joano Mota, le musicien avec moi, est originaire de la Guinée-Bissao, et en lien avec son univers musical je cherche donc des contes qui viennent de cette partie du continent.

Mais j’aime tout autant les contes de la Caraïbe, que ceux populaires français, japonais, et bien d’autres. Celui que j’ai raconté, tiré du monde arabe, j’étais contente de pouvoir le présenter. Et demain, je m’investirai tout autant pour un texte nordique ou inuit.

Il existe une universalité, mais qui n’est pas une couverture. Avant tout, il faut raconter en fidélité à ces différentes cultures, tout en les trahissant, puisque je ne parle pas ces langues. Il suffit qu’une part de ces textes me touche et, à partir de là, tout passe par moi, sans que ce soit moi. C’est une mémoire plus forte que la mienne.

L’enfant, le jaguar et le feu – Muriel Bloch, illustrations Aurélia Fronty - Editions Magnard Jeunesse - 9782210960176 – 16,90 €

La fille du marchand de figues de Barbarie – Muriel Bloch, illustrations Sarah Loulendo – Editions Magnard Jeunesse - 9782210962743 – 16,90 €

La fille du marchand de figues de Barbarie

Paru le 07/04/2017

34 pages

Magnard

17,90 €

L'Enfant, le jaguar et le feu

Paru le 20/05/2014

48 pages

Magnard

17,90 €

Plus d'articles sur le même thème

Quand Vercors rencontre le génocide rwandais

Basé sur le texte Zoo ou l'Assassin philanthrope de Vercors, la pièce de théâtre se présente comme un devoir « d'alerte » alors que nous commémorons les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Dorcy Rugamba et la troupe du Théâtre de la Ville présenteront cette pièce à Paris jusqu'au mardi 7 mai 2024.

25/04/2024, 16:12

Park Chan-wook prépare l'adaptation en série de Old Boy

Grand prix du festival de Cannes en 2004, le film culte du réalisateur sud-coréen sera adapté en série. Produit par Lionsgate Television, ce remake sera tourné en anglais, et Park Chan-wook lui-même en assurera la réalisation.

22/04/2024, 12:40

Le Cochon de Noël de J.K. Rowling bientôt au cinéma

Publié en octobre 2021, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, Jack et la grande aventure du Cochon de Noël marquait le retour de J.K. Rowling, sans pseudonyme, mais avec de la magie. La magie de Noël, s'entend. Ce récit serait entré en première phase de production, en vue d'une adaptation cinématographique.

18/04/2024, 09:55

Netflix adapte le chef d'oeuvre de Gabriel García Marquez, Cent Ans de Solitude

Netflix a récemment dévoilé un teaser pour son adaptation en série du plus célèbre des romans de Gabriel García Marquez, et peut-être de la littérature sud-américaine, Cent Ans de Solitude. Prévue pour une sortie plus tard cette année, cette adaptation marque la première transposition du classique de la littérature à l'écran.

17/04/2024, 18:29

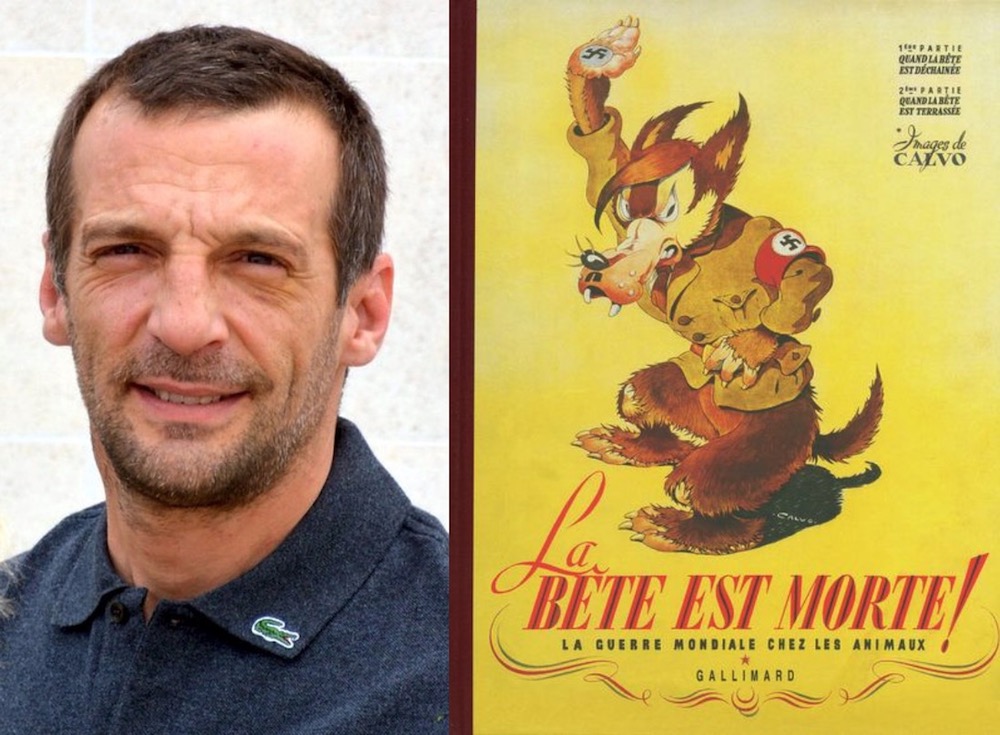

Mathieu Kassovitz et des lapins français contre les loups nazis

Le réalisateur de La Haine ou des Rivières Pourpres fait son retour derrière la caméra, près de 13 ans après son dernier film. Il adaptera La Bête est morte !, bande dessinée écrite sous l'Occupation et publiée à la Libération.

16/04/2024, 10:49

Shoot the book ! : 18 livres présentés au Festival de Cannes 2024

Depuis 11 ans, Shoot the book ! permet la rencontre d'éditeurs et de producteurs de films, en vue de l'adaptation de livres en films. Cette année, ce sont en tout 18 ouvrages qui seront pitchés lors du Festival de Cannes, les 16 et 17 mai 2024.

15/04/2024, 10:49

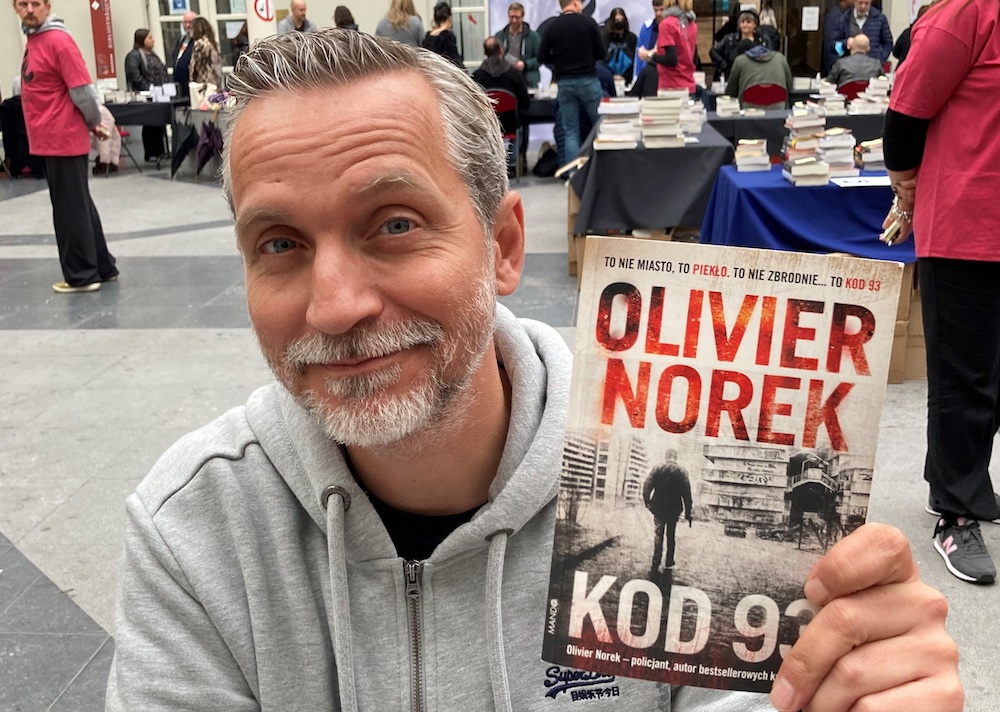

France Télévisions tourne l'adaptation de Surface d'Olivier Norek

France 2 a lancé la production d'une mini-série adaptée du roman Surface d'Olivier Norek. Menée par les acteurs Laura Smet et Tomer Sisley, et réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun, la série sera tournée en Belgique et en France, et plus précisément en Occitanie, lieu de l'intrigue du polar publié en 2019.

09/04/2024, 12:08

Une nouvelle adaptation de Monsieur Ripley, sur Netflix

Ce jeudi sort sur Netflix une mini-série, Ripley, adaptée du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith (trad. Jean Rosenthal). Après Plein Soleil en 1960 et Le Talentueux Mr Ripley en 1999, c'est la troisième fois que ce mystérieux personnage est porté à l'écran.

04/04/2024, 15:37

Les Bijoux de la Castafiore, film de Patrice Leconte, “tombé à l'eau”

Adapter l’aventure des bijoux volés au rossignol milanais, tout le monde en rêvait : le réalisateur Patrice Leconte avait même publié un dictionnaire, Tintin de A à Z chez Casterman. Un abécédaire exprimant toute l’affection d’un amoureux passionné par les histoires de Hergé. Sauf que non, définitivement, non : « Le projet est tombé à l’eau. »

30/03/2024, 14:20

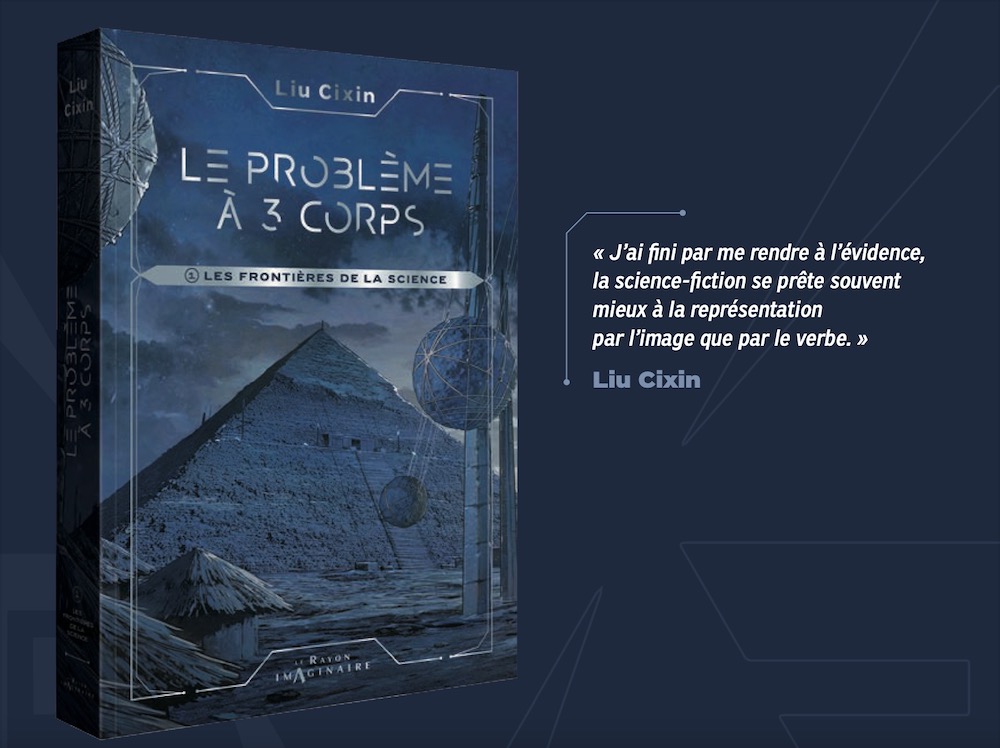

Liu Cixin : après Netflix, Le Problème à trois corps adapté en romans graphiques

En parralèle de l'adaptation Netflix sortie le 20 mars dernier, et après la parution d'une édition collector chez Actes Sud, Le Problème à trois corps de Liu Cixin a été adapté en webtoon par un studio d’illustrateurs chinois, sous la supervision étroite de l'auteur de SF chinois. Le Rayon imaginaire adapte l'œuvre en 5 tomes, qui paraissent entre ce 20 mars et février 2025.

29/03/2024, 17:44

L'histoire sans fin, film et roman cultes, à nouveau adapté au cinéma

Quarante ans après la sortie du film L'histoire sans fin (1984), adaptation culte du livre éponyme de Michael Ende (trad. Dominique Autrand), la société de production See-Saw Films a annoncé avoir racheté les droits du roman en vue d'une nouvelle transposition sur grand écran de ce récit jeunesse fantastique.

26/03/2024, 16:15

Séries : Lucky Luke, Édouard Philippe ou Olivier Norek sur France Télé

Du 15 au 22 mars dernier, s'est tenue à Lille l'édition 2024 de SériesMania, qui a révélé ses lauréats 2024. Aucune des créations France Télévisions présentées à l'occasion du festival ne figure parmi les récompensés. Plusieurs projets seront néanmoins prochainement diffusés, dont une large part d'adaptations de livres, du thriller d'un ancien Premier ministre au retour du Lonesome Cowboy...

25/03/2024, 13:05

Le Puy-de-Dôme, décor d'une nouvelle adaptation de Michel Bussi

Rien ne t'efface, polar signé Michel Bussi, sera prochainement adapté en série télévisée. L'auteur, qui fait partie des meilleurs vendeurs de livres en France, verra pour la cinquième fois une de ses histoires policières sur le petit écran.

21/03/2024, 12:52

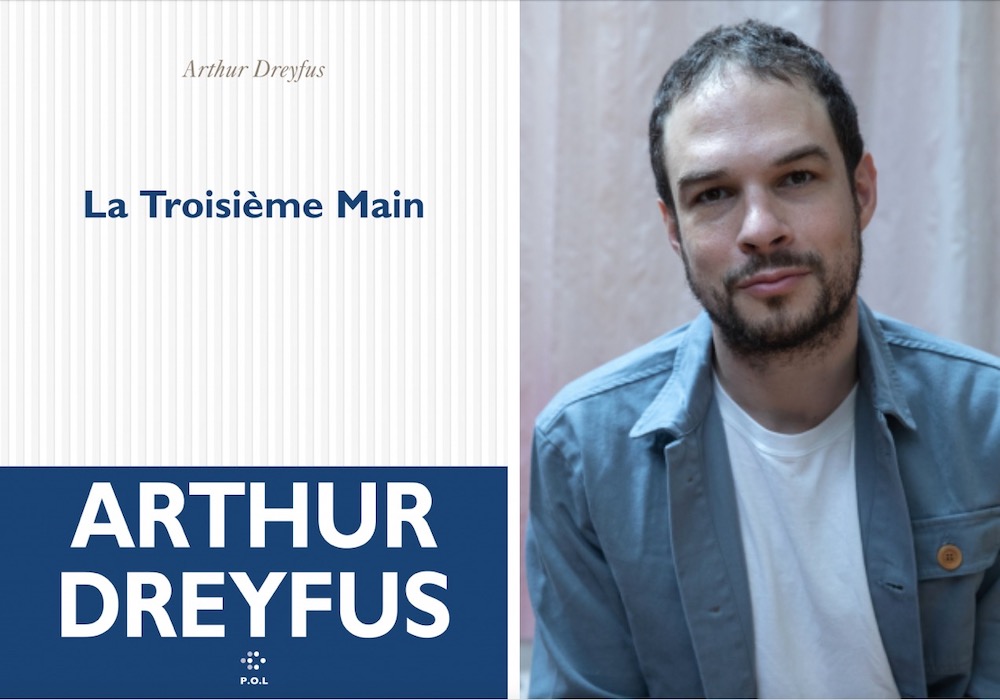

La Troisième Main d’Arthur Dreyfus adapté au cinéma par Hazanavicius

« Michel Hazanavicius a acheté les droits du livre d’Arthur Dreyfus La Troisième Main, publié en septembre 2023 aux éditions P.O.L », révèle la maison d'édition sur sa page X. Le réalisateur adapte de nouveau un roman, après la série d'espionnage née à la fin des années 40 OSS 117, l'adaptation du récit Un an après d'Anne Wiazemsky, Le Redoutable, et, pour fin 2024 normalement, La Plus Précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg. Sauf s'il décide de porter la seule casquette de producteur pour cette fois.

20/03/2024, 11:51

Livres et cinéma : la France se tourne vers Taïwan

La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ont annoncé une collaboration pour renforcer les liens entre la France et Taïwan dans le domaine de l'adaptation de livres au cinéma et à la télévision.

13/03/2024, 10:45

Le best-seller d'Agnès Martin-Lugand, L’Homme des Mille Détours, adapté en série

La société de production Elephant a acquis les droits pour adapter en audiovisuel le dernier roman d'Agnès Martin-Lugand, L’Homme des Mille Détours, publié en septembre 2023 chez Michel Lafon. Pour ce projet, l'écrivaine sera impliquée à divers niveaux du processus d'adaptation.

11/03/2024, 16:04

Les Guetteurs : Ishana Shyamalan adapte le livre d'A.M. Shine

Paru en 2021 aux éditions Head of Zeus (Bloomsbury), mais toujours inédit en français, The Watchers, d'A.M. Shine, a inspiré le scénario du premier film d'Ishana Shyamalan, la fille du célèbre réalisateur M. Night Shyamalan. Le long-métrage sera en salles le 5 juin 2024.

07/03/2024, 12:46

Al Pacino jouera le Roi Lear de William Shakespeare

À 83 ans, l'acteur américain sera à l'affiche d'une nouvelle adaptation du Roi Lear de William Shakespeare. Pour l'accompagner, Jessica Chastain jouera la fille ainée, Goneril. Le film est réalisé par Bernard Rose (Frankenstein, 2015).

01/03/2024, 12:57

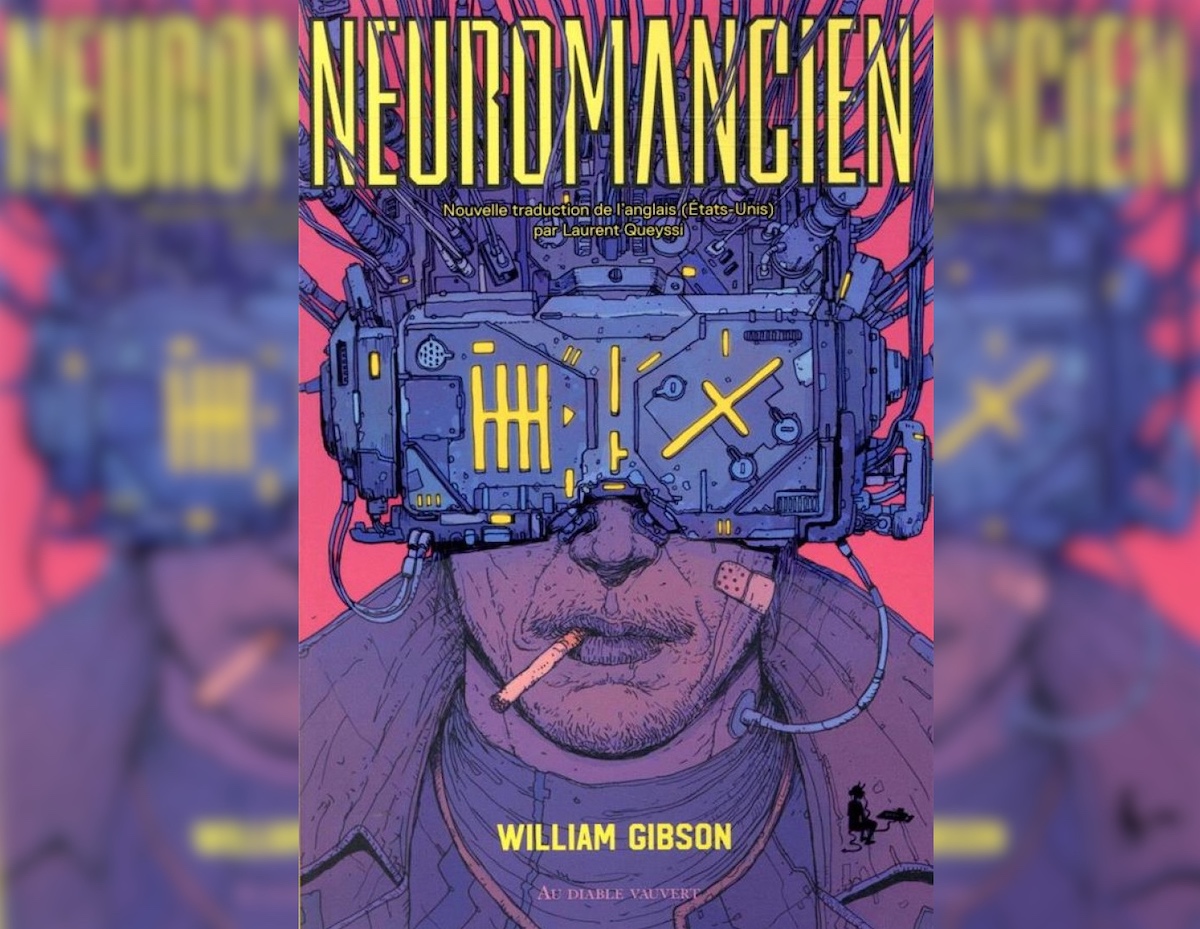

Apple amorce une adaptation du Neuromancien, de William Gibson

Réputé inadaptable, maintes fois annoncé, et annulé dans la foulée, Le Neuromancien, premier roman culte de l'auteur américain William Gibson, doit désormais devenir une série Apple TV+ en 10 épisodes. Un duo de créateurs sera chargé d'adapter ce récit fondateur du cyberpunk à l'écran.

29/02/2024, 15:51

Au printemps, Tchoupi s'enfuit de Paris pour la campagne

La nouvelle série T'choupi à la campagne sera disponible en exclusivité dans le cadre de l'émission jeune public Okoo, et sur France 5 pour célébrer l'arrivée du printemps. Elle sera diffusée dès le mercredi 6 mars sur Okoo, puis le samedi 9 mars sur France 5. Un départ de la ville pour explorer des contrées isolées et verdoyantes...

28/02/2024, 12:50

Qui pour diriger la nouvelle série Harry Potter ?

L'année dernière, Warner Bros annonçait le développement prochain d'une série Harry Potter en 7 saisons, directement inspirée des livres, dont la diffusion s'étendrait sur près d'une décennie. La production serait actuellement en recherche de showrunners, et 3 noms semblent se détacher dans la course.

28/02/2024, 12:11

Netflix n'adaptera pas Les Chroniques de Kane de Rick Riordan

Netflix annule son adaptation en long-métrages de la série de livres Les Chroniques de Kane, de Rick Riordan, célèbre pour sa saga Percy Jackson et les Olympiens. C'est l'auteur lui-même qui a annoncé l'arrêt du projet, en réponse à une interrogation d'un admirateur sur le site de critiques et de notation de livres Goodreads.

27/02/2024, 14:53

Game of Thrones : une trilogie cinématographique avortée

D.B. Weiss et David Benioff, les deux showrunners de Game of Thrones, sont de retour avec l'adaptation d'un autre classique de la littérature de genre : Le problème à trois corps. À cette occasion, ils sont revenus pour le Wall Street Journal sur leur expérience auprès de HBO, et éclairent quelques mystères sur la fin de la série culte, qui avait déçu la plupart des fans.

27/02/2024, 12:03

Destin Daniel Cretton aux commandes d'un film Naruto

Quand Netflix ne se charge pas de donner vie aux mangas cultes, Hollywood s'engouffre dans la brèche. Le studio Lionsgate confirme l'entrée en production d'une adaptation de Naruto, série de Masashi Kishimoto paru entre 1999 et 2014. La réalisation est confiée à Destin Daniel Cretton, qui s'est déjà distingué chez Marvel.

27/02/2024, 10:43

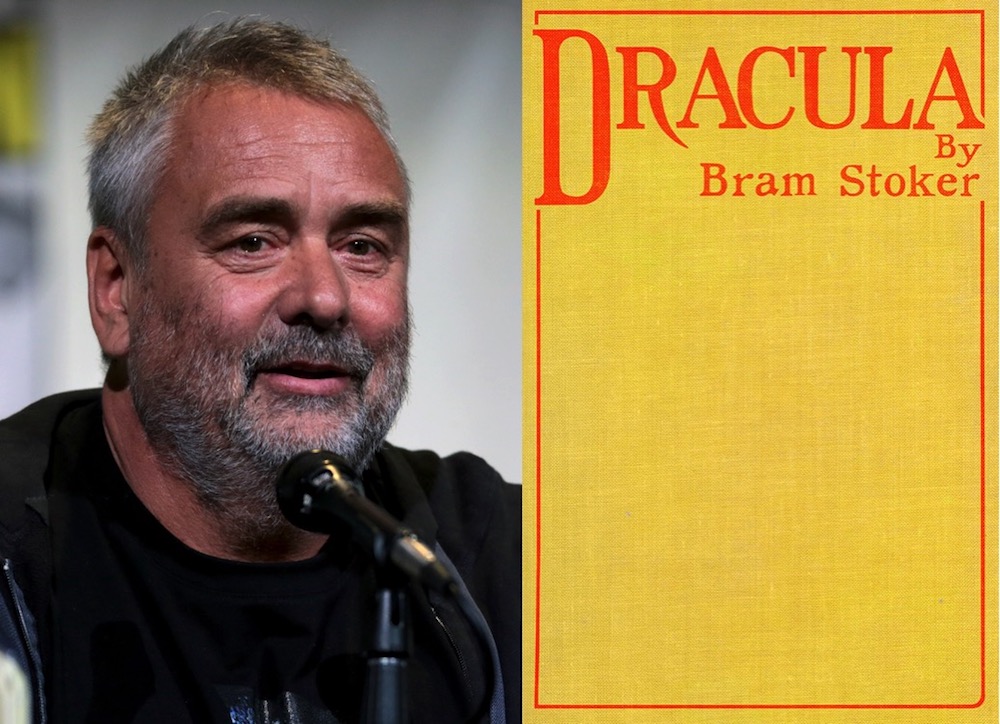

Luc Besson prépare une nouvelle adaptation de Dracula

Quelques mois après son retour en demi-teinte, Luc Besson prépare le tournage d'un nouveau film. Il s'agit d'une adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula. Caleb Landry Jones, qu'on retrouvait déjà dans Dogman, hérite ici du rôle principal. Christoph Waltz devrait également être à l'affiche du film, le reste du casting n'a pas encore été dévoilé.

23/02/2024, 12:38

Netflix sort une nouvelle adaptation du Salaire de la peur

Plus de 70 ans après l'adaptation du roman de Georges Arnaud par Henri-Georges Clouzot, et 47 ans après celle réalisée par William Friedkin, c'est au tour de la plateforme américaine de réinterpréter Le Salaire de la peur. Une aventure angoissante et humaine, incarnée cette fois par Franck Gastambide, Fianso, Ana Girardot et Alban Lenoir.

22/02/2024, 18:00

Soljenitsyne, SCUM Manifesto, Maus sur Arte : ces livres qui font trembler

Arte diffuse à l'écran et sur son site la deuxième saison de la série documentaire Avant/Après, explorant de créations marquantes, qui ont saisi leur époque par une once de subversivité. Un programme tout en littérature, de trois œuvres majeures, provocatrices, qui se conjuguent encore au présent.

21/02/2024, 14:27

Simone Veil, Une vie à l'écran

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Culturebox organise une semaine spéciale consacrée aux « Femmes de talent », avec au programme, concerts, textes de rap, théâtre, et des séries documentaires. Lundi 4 mars, la première présidente du Parlement européen sera mise à l'honneur.

16/02/2024, 13:56

En septembre 2024, Capitaine Flam revient en BD

Pour septembre prochain, les éditions Kana annoncent une adaptation flambant neuve d'un des personnages phares de la science-fiction des années 80, en bande dessinée. Le scénario est signé par Sylvain Runberg, les dessins Alexis Tallone.

15/02/2024, 17:22

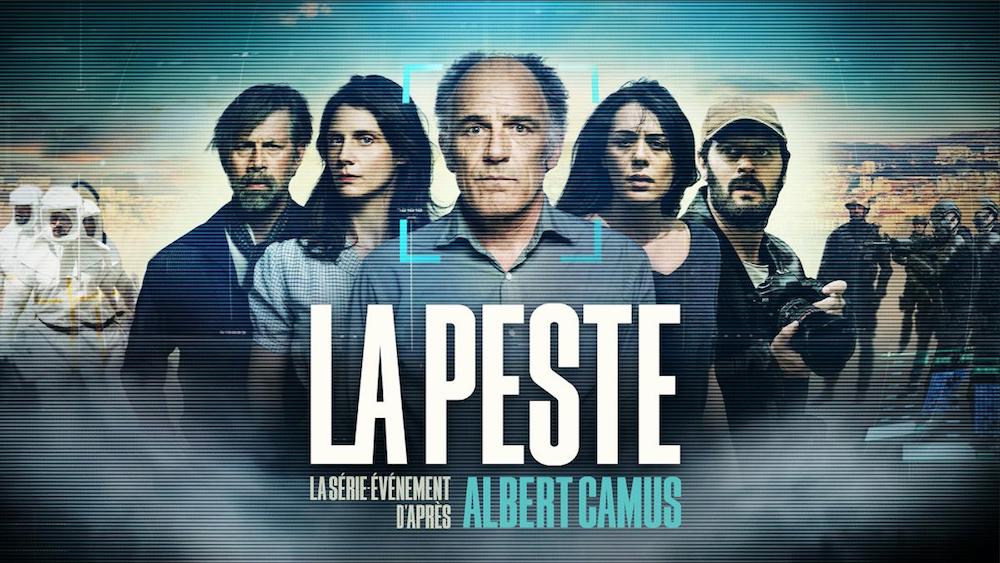

La peste d'Albert Camus devient de la science-fiction

Après Madame Bovary, Les Particules élémentaires ou Germinal, c'est au tour de La Peste d'être réinterprétée par France Télévisions. Les scénaristes Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou ont fait du roman culte d'Albert Camus une série d'anticipation se déroulant dans un futur proche.

15/02/2024, 15:00

Hulu veut toujours porter à l'écran les livres de Sarah J. Maas

Entamée en 2015 par l'autrice américaine Sarah J. Maas, la saga Un palais d'épines et de roses fait depuis figure de référence en matière de romantasy, genre qui, comme son nom l'indique, associe fantasy et romance. La plateforme Hulu en avait annoncé l'adaptation en 2021 et, malgré un apparent retard, compte mener à bien ce projet.

14/02/2024, 14:13

Sur la dalle adapté par Carrère et Josée Dayan : le tournage commence

Grand succès de l'année 2023 (334.000 exemplaires vendus, chiffre Edistat), Sur la dalle, de Fred Vargas (Flammarion) sera portée pour la télévision, sous la forme de deux longs-métrages de 90 minutes. Les dialogues et l'adaptation ont été confiés à Emmanuel Carrère, remarqué pour La Moustache (2005) et Ouistreham (2021).

12/02/2024, 15:17

Un préquel du préquel de Game of Thrones par le scénariste de The Batman

House of dragons, série préquelle de Game of Thrones, aura le droit à son propre préquel, consacré à Aegon I Targaryen, premier roi de la dynastie Targaryen. Au scénario, Mattson Tomlin, qui a réalisé un travail non-crédité sur le premier The Batman avec Robert Pattinson, et qui coécrit la suite du film de la chauve-souris-détective.

09/02/2024, 11:14

Le Collège noir : d'étranges créatures sillonnent l'écran...

Suite à la mini-série Lance Dur du studio Ankama Animations, france.tv enrichit son catalogue destiné aux adolescent.es et jeunes adultes et annonce une nouvelle série animée : Le Collège Noir sera disponible sur la plateforme à partir du 29 février prochain.

07/02/2024, 11:56

Billy, cow-boy amateur : les albums de Catharina Valckx à l'écran

Sur Okoo et tous les samedis à 9h20 sur France 5, Billy le hamster donne rendez-vous à tous les aventuriers dans l'âme, comme lui. Une série de 52 épisodes de 11 minutes a été tirée des albums de Catharina Valckx, publiés par L'école des loisirs.

07/02/2024, 09:26

Autres articles de la rubrique Médias

12 ans, 7 mois, 11 jours, avec Marie Denarnaud et Julie Gayet

Librement inspirée du roman éponyme de Lorris Murail publié aux éditions Pocket Jeunesse, 12 ans, 7 mois, 11 jours, l’adaptation sur France 2 est désormais annoncée. Ce téléfilm de 90 minutes sera diffusé le 15 mai, à 21h10 avec Marie Denarnaud et Julie Gayet dans les rôles principaux.

23/04/2024, 19:04

Adieu Aurore Dupin : la jeunesse de George Sand

France 2 débute le tournage d’une nouvelle série, en quatre épisodes de 52 minutes : La rebelle : Les aventures de la jeune George Sand. Depuis le 22 avril et jusqu’au 26 juin, il se déroulera dans le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France et en région parisienne.

23/04/2024, 10:47

Denis Olivennes confirme la volonté de vendre Marianne

Dans un communiqué de ce 22 avril, la rédaction de Marianne révèle que Denis Olivennes, président du conseil de surveillance du groupe CMI, a confirmé la volonté de l'actionnaire, Daniel Kretinsky, de mettre en vente le journal. La Lettre révêlait il y a peu que la position « souverainiste radicale » défendue par Natacha Polony était devenue trop gênante pour le milliardaire tchèque, europhile et libéral.

22/04/2024, 18:11

Les figures du mal, “d’excellents sujets de roman”

Dans Au bonheur des livres, sur Public Sénat, Guillaume Durand recevra ce vendredi 19 avril plusieurs invités afin d'évoquer ces figures quasi maléfiques de l'histoire. Le maréchal Paulus ou Heinrich Himmler posent la question de l'origine comme de la banalité du mal, à travers le regard d'écrivains...

19/04/2024, 16:04

Arte diffuse un portrait de l’écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek

Lauréate du Prix Nobel de littérature en 2004, l'autrice autrichienne Elfriede Jelinek a récemment été ordonnée Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres. À cette occasion, Arte diffuse, le lundi 13 mai 2024 à 22h50, un portrait de la créatrice, plutôt réticente à se dévoiler dans les médias...

19/04/2024, 14:34

Consuelo et Antoine de Saint Exupéry, un couple de haut vol

Régulièrement séparé par les océans ou par les obligations aériennes de Saint-Exupéry, le couple n'en est pas moins resté amoureux et soudé pendant près de 15 ans, jusqu'à la mort de l'écrivain en 1944. Un documentaire inédit retraçant leur histoire sera diffusé le vendredi 10 mai à 23h10, sur France 5.

17/04/2024, 11:24

Les animaux de La Fontaine se prêtent aux Jeux

Le compte à rebours est lancé, à 100 jours du début des Jeux olympiques — et un peu plus avant les Jeux paralympiques. Pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, une série d'animation, Les jeux de La Fontaine, porte l'esprit olympique en l'appliquant aux personnages du célèbre fabuliste.

17/04/2024, 09:27

Si on lisait à voix haute : les 9 finalistes face à François Busnel

Ils étaient plus de 120 000, ils ne sont plus que neuf. Neuf finalistes âgés de 11 à 17 ans, qui se disputeront le titre de meilleure lectrice ou meilleur lecteur de France lors d'une grande soirée diffusée en première partie de soirée sur France 5 au printemps.

11/04/2024, 15:06

Une émission spéciale pour l'hommage national à Maryse Condé

Le pôle Outre-mer de France Télévisions annonce une programmation exceptionnelle à l'occasion de l'hommage national rendu à Maryse Condé, décédée le 2 avril 2024. La Bibliothèque nationale de France (BnF) accueillera cette cérémonie, en présence du président de la République Emmanuel Macron. Une retransmission est prévue, le lundi 15 avril en direct à partir de 15h45.

11/04/2024, 11:44

France TV diffuse du Shakespeare pour le printemps

À partir du dimanche 28 avril, Othello mis en scène par Jean-François Sivadier sera disponible sur france.tv et Culturebox. Vendredi 3 mais, à 21h05, c'est Roméo et Juliette, joué l'an dernier à l'Opéra de Paris Bastille, qui sera diffusé sur France 5.

10/04/2024, 13:08

La Grande Librairie : poésie et imaginaire pour guérir de vies imparfaites

Cette semaine, dans La Grande Librairie, on se souvient d’hier, on imagine demain et on réfléchit sur aujourd’hui ! Cinq écrivains dissertent sur nos vies imparfaites, leurs fractures et leurs fragilités, et font le pari, pour y répondre, de l’imaginaire et de la poésie. Rendez-vous avec Augustin Trapenard ce 10 avril, à 21 h, sur France 5.

07/04/2024, 10:48

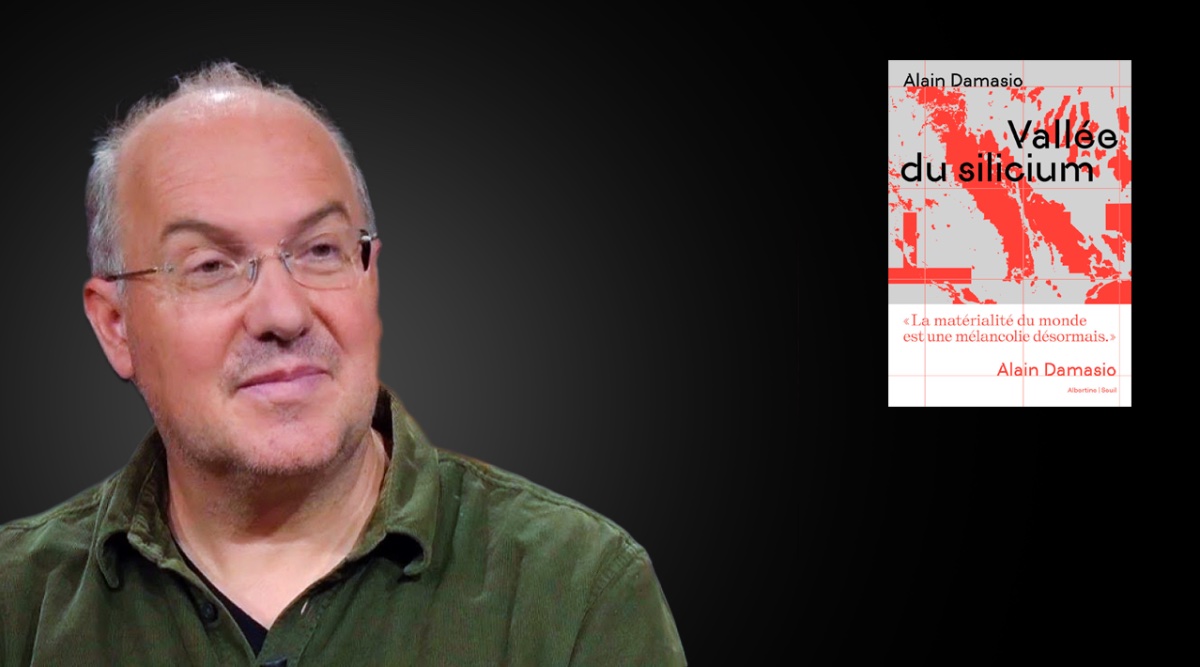

Alain Damasio, Muriel Morelli et Brecht Evens sur France Culture

Pour cette nouvelle semaine, du lundi 8 au dimanche 14 avril, la station de radio publique France Culture prévoit une grille de programmes riche et diversifiée, qui ne manque pas de réserver une place à la littérature. Avec, comme invités, Alain Damasio, Muriel Morelli ou encore Brecht Evens, parmi d'autres...

05/04/2024, 16:06

Maryse Condé et le “douloureux apprentissage de la liberté”

En hommage à Maryse Condé, disparue le 2 avril 2024, France 5 diffuse ce dimanche 7 avril un documentaire inédit entièrement consacré à l'autrice. Les voix cachées de Maryse Condé, réalisé par Stéphane Correa, explorera l'œuvre, mais aussi la vie avant l'écriture de la Guadeloupéenne.

05/04/2024, 09:44

Le génocide des Tutsis, drame du Rwanda, dans La Grande Librairie

Cette semaine, une émission très spéciale, d'écrits et d'histoire : 30 ans plus tard, La Grande Librairie convoque la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Des écrivains, remarquables, qui sont des survivants et qui témoignent autant qu'ils réfléchissent sur ce qui s'est passé et sur la façon dont on peut le transmettre. À leurs côtés, journalistes, historiens, artistes et romanciers.

30/03/2024, 10:21

Bertrand Mandico, Emily Bronté et Blaise Cendrars sur France Culture

La semaine prochaine, France Culture continue de tisser son riche panorama littéraire, promettant une exploration qui embrasse autant les nouveautés que les classiques, les romans que les essais, les débats que les entretiens.

29/03/2024, 12:11

Le Journal des enfants dit “Au revoir” à ses lecteurs

Fondé en 1984 par Béatrice d'Irube, dans le giron du quotidien régional L'Alsace, le Journal des enfants a pendant 40 ans éclairé l'actualité pour les jeunes de 8 à 14 ans. Faute d'abonnés, l'hebdomadaire se voit contraint d'abandonner les milliers de jeunes qui apprenaient à connaitre le monde avec lui.

28/03/2024, 11:54

Marvel Rivals, ou les super-héros dans l'arène des jeux de tir

Des combats en arène d'équipes de 6 joueurs, avec des environnements destructibles et une large sélection de héros et vilains à incarner, telle est la promesse de Marvel Rivals. Marvel Games a travaillé avec le développeur chinois NetEase pour venir concurrencer d'autres titres, notamment Overwatch, sur ce terrain très lucratif.

28/03/2024, 09:20

Les malvenus, une “guerre diabolique” orchestrée par Virginie Despentes

L'autrice Virginie Despentes a collaboré avec la réalisatrice Sandrine Veysset pour rédiger le scénario des Malvenus, un téléfilm autour d'une « guerre diabolique de voisinage ». Réunissant notamment Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï, le téléfilm sera diffusé le mercredi 17 avril à 21h10.

27/03/2024, 10:57

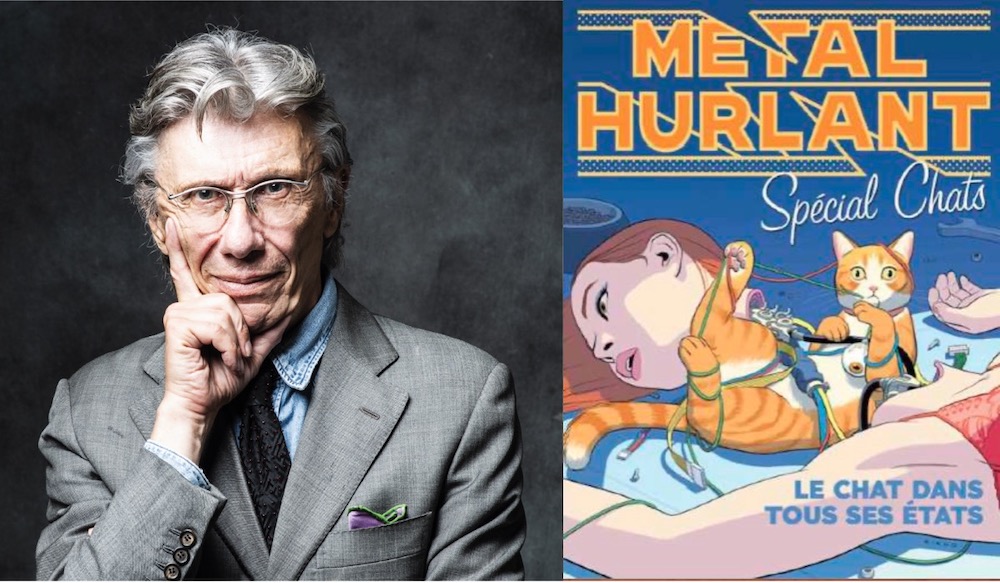

Pour les (presque) 50 ans de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet et les chats

En 2021 revenait le magazine culte de la SF, Métal Hurlant, après un premier essai infructueux au début des années 2000. Un projet aujourd'hui porté par le patron des éditions Humanoïdes Associés, Fabrice Giger, et le directeur de la rédaction Jerry Frissen. Ces derniers ont convaincu le rédacteur en chef historique, Jean-Pierre Dionnet, de reprendre les rênes, à l'occasion des (presque) 50 ans de l'illustré, pour un numéro hors série spécial, consacré à l'animal totem de l'époque, le Chat. En librairie le 25 avril de l'an « 2924 ».

26/03/2024, 16:09

Ils se revendiquent d'Apostrophes ou Radioscopie : Les Inactuels

Collectif de journalistes culturels, Les Inactuels revendiquent exigence et liberté de ton — une indépendance éditoriale, pour des émissions ancrées dans une histoire. Parce que celles qui les ont marquées ont disparu, voilà une trentaine d’années, ils reprennent le flambeau, à leur manière. Et sollicitent l'aide des internautes pour ce faire.

24/03/2024, 17:39

La Grande Librairie : ce que “partir” veut dire

Partir, à la fin de sa vie, à l’heure des débats sur la loi « grand âge » et sur le « bien vieillir ». Partir, c est aussi s’aventurer, s’en aller vers d’autres cultures, d’autres contrées. Partir, enfin, ce peut être tout simplement marcher, avancer, vivre sur ses deux pieds l’aventure de l’humanité !

24/03/2024, 10:05

Hannelore Cayre, Chloé Delchini et Emily Brontë sur France Culture

Dans ses grilles de programme, France Culture s'assure de réserver une place de choix à la littérature et aux écrits en général. Fiction, essai, bande dessinée et illustration sont représentés. Au cours de la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mars, les invités seront nombreux...

22/03/2024, 15:56

La naissance de George Sand en mini-série, sur France TV

Avant d'être George Sand, elle fut Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil. Une mini-série en quatre épisodes reviendra sur les jeunes années de l'autrice d'Indiana et La Petite Fadette, pour France Télévisions. Avec, pour incarner Sand, Nine d’Urso en vedette.

21/03/2024, 12:45

Captain America et Black Panther dans un Paris occupé

Les studios Marvel réduisent la voilure au cinéma, mais les autres médias restent d'actualité : à l'occasion de l'événement State of Unreal, Skydance New Media et Marvel ont diffusé de nouvelles images du jeu Marvel 1943 : Rise of Hydra...

21/03/2024, 10:49

Une fête schtroumpftastique : un party game tiré de l'oeuvre de Peyo

L'éditeur Microids, familier des adaptations vidéoludiques d'œuvres du 9e art (Asterix & Obélix, Tintin...) a annoncé la sortie de Les Schtroumpfs — Village Party pour le 6 juin prochain. Ce party game — composé de mini-jeux à plusieurs — sera disponible sur plusieurs plateformes, de la Switch au PC, en passant par la PS4, la PS5, la Xbox One et les Xbox Series X|S.

19/03/2024, 09:02

La Grande Librairie, sage comme une image

Cette semaine, quelques leçons de sagesse dans La Grande Librairie ! Et si la littérature nous montrait des chemins ? Aujourd’hui, plus que jamais, n’en a-t-on pas besoin ? Et qui mieux que cinq écrivains - romanciers, poètes ou philosophes - pour nous guider dans les méandres de la pensée ?

18/03/2024, 11:51

Sur France Culture, Christine Angot et Gabriel García Márquez

La programmation littéraire de la semaine prochaine sur France Culture conserve sa diversité habituelle, mélangeant nouveautés, œuvres classiques, romans, essais, débats et interviews. Voici les prochaines émissions de la station de radio publique.

18/03/2024, 11:25

Deux romans d'apprentissage féminins dans Au bonheur des livres

Les invitées de Guillaume Durand cette semaine dans Au bonheur des livres ont des opinions divergentes sur l'utilisation du mot « écrivain » ou « écrivaine », mais elles écrivent toutes deux de puissants textes sur les femmes, leur condition et leur destin.

13/03/2024, 16:40

Le gangster devenu romancier : Loïc Lery, une rédemption

Loïc Léry, du flingue au stylo est un documentaire, où l'ancien criminel partage son histoire peu commune. Pour lui, la prison a été un lieu de rédemption et de réflexion, marquant ainsi sa transformation d'un gangster en écrivain. Découvrez le portrait sans filtre de l'auteur du polar Le Gang des Antillais.

13/03/2024, 10:26

Ombres et lumières dans La Grande Librairie : vivre ensemble ?

L'émission d'Augustin Trapenard fera le pari du dialogue entre deux écrivaines – alors que parler de notre monde, ensemble, apparaît plus complexe que jamais. On évoquera le souvenir de figures paternelles où se dessine, en pointillés, notre mémoire collective. Et surtout, les mots si forts et si fragiles d’une romancière qui depuis 35 ans tente de mettre des mots sur l’inceste.

09/03/2024, 10:02

Stephen King et Nabokov sur France Culture

La programmation littéraire de France Culture pour la semaine prochaine reste fidèle à elle même, toute en variété : des sorties récentes, des classiques, des romans, de la poésie, des débats, des entretiens. Voici les émissions à venir sur la radio du service public.

08/03/2024, 12:51

Bienvenue en Amerzone : l'héritage de Benoît Sokal

Microids et Microids Studio Paris annoncent L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur et en présentent les premières images à travers une bande-annonce. Ce remake du jeu d'aventure culte, conçu par Benoît Sokal, le créateur de la célèbre saga Syberia, sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC en 2024.

08/03/2024, 09:00

Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Henri IV... Une série retrace l'histoire de France

Le mercredi 6 mars débutait le tournage de la série documentaire-fiction Notre Histoire de France, avec Tomer Sisley. Cette série traversera plus de seize siècles d'histoire française, de la Gaule antique à la Renaissance, en 6 épisodes de 52 minutes répartis sur trois soirées de France 2.

07/03/2024, 12:12

1 Commentaire

Charles Daney

04/07/2021 à 08:33

Le coma de la Belle au Bois dormant

` Dès qu’il eut réveillé la Princesse au hasard d’une de ses chasses qui l’avait amené dans un fourré jamais exploré depuis longtemps, le Prince, qui était un homme plein de préjugés, appela le S.A.M.U. Elle fut transportée à l’hôpital voisin qu’on savait équipé de salles de réveil performantes. Le Prince n’aurait voulu pour rien au monde laisser une seconde de plus une jeune femme malade, affaiblie, ravissante, dans ce vieux château humide, pas chauffé depuis cent ans, plein de rats et d’insectes de toutes sortes, de serviteurs pouilleux qui ne s’étaient pas rasés depuis au moins un siècle et de servantes graisseuses endormies les mains dans le pot de saindoux qui avait pris le temps de rancir depuis l’époque lointaine où la jeune fille sombrait dans le coma.

Quant la jeune fille ouvrit tout à fait les yeux au milieu des tuyaux et des canules qui l’alimentaient par perfusion elle crut avoir rêvé cette présence près d’elle d’un jeune garçon plein de fougue et beau comme un Prince charmant. Elle fut effrayée de la mise en scène médicale faite autour d’elle alors qu’elle se sentait bien. On dut la rassurer et pour cela appeler auprès d’elle celui qui l’avait tirée d’un coma vieux de cent ans.

Les médecins qui se relayaient à son chevet s’intéressaient beaucoup à son cas. Ils désiraient étudier longuement une aussi extraordinaire survie et considéraient cette malade un peu plus que les autres et ce sujet d’expérience un peu comme leur bien propre. Depuis qu’on l’avait découverte en plein milieu de la forêt dans un château gardé par les broussailles elle ne s’appartenait plus ; elle appartenait à la science.

Les difficultés commencèrent quand il fallut établir les papiers. Elle n’avait aucune garantie sociale et ne se souvenait d’aucun nom - pas même du sien. Peut-être celui d’une sœur ou d’une mère aimée. En tout cas un nom de femme. Quelque chose comme Marie ou Armandine ou Hersande. La longue présence de la jeune femme en un lieu sédentaire établissait le droit du sol. L’important était pour la bonne règle administrative qu’elle ne fut pas clandestine.

C’était aussi qu’elle pût payer, n’ayant pas de couverture médicale connue. Le service social sollicité fit l’inventaire de ses ressources. À part un vieux château qui n’avait pas été entretenu depuis cent ans et demandait un sérieux ravalement, quelques terres en friches, quelques broches toutes rouillées avec des carcasses de perdrix et de faisans nettoyées par les fourmis, il n’y avait rien. Les chiens avaient fui une fois les ronces enlevées ainsi que les chevaux et les autres animaux domestiques. Les gouvernantes, filles d’honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d’hôtels, cuisiniers, marmitons, galopins, gardes, suisses, pages, valets de pieds qu’énumère Perrault furent conduits à l’A.N.P.E. et reçus par son directeur. Il les dissuada de garder leur qualification d’origine et les priait fermement de s’inscrire rapidement pour le prochain stage de requalification. Mais ils avaient préféré quitter sans plus attendre un pays où l’on ne savait plus ce que c’était qu’être servis, où personne n’embauchait plus personne, où leur présence perturbait des statistiques de chômage déjà bien incertaines. De toute façon on ne pouvait plus les compter depuis longtemps, en leurs qualités d’hommes et de femmes, parmi les propres de la Princesse. Si encore il était resté quelques pièces d’or toujours monnayables bien que devenues de placement aléatoire et vieillot ou quelqu’un de ces billets de la Compagnie des Indes Orientales qui valaient de l’or quand Law les faisait signer sur la bosse d’un bossu...

En fait de propre la Princesse ne disposait que de son jeune corps et de ses vieilles pierres.

La jeunesse de son corps était surprenante. Les internes furent appelés à se documenter sur la façon dont on conservait si longtemps un épiderme aussi souple. Les gérontologues furent appelés à la rescousse, ainsi que les dermatologues, les cardiologues et les allergologues, les psychologues, les kinésithérapeutes, les nutritionnistes, et tout ce que la Faculté a produit de savants. On consultait de vieux grimoires à la recherche des propriétés des simples. Personne ne comprenait comment une médecine vieille de cent ans - à peine sortie des mains d’un Diafoirus - avait pu sans onguents, sans sérums, sans vaccins, prolonger de cent ans en plein air et sans hygiène particulière un coma d’origine inconnue. Plus d’un médecin moderne eut débranché le réanimateur sans état d’âme. Ne s’agissait-il pas là d’un cas démontré d’acharnement thérapeutique?

Le cœur reprenait à un rythme raisonnable ; les poumons ne présentaient aucune lésion. Il y avait cette blessure au doigt d’une forme étrange, inconnue. La lecture attentive de Perrault apprit qu’il s’agissait d’une piqûre de fuseau. Si ce type de blessure n’est plus aujourd’hui répertorié parmi les accidents soignés par la médecine du travail devenue plus performante en traumatismes crâniens et ruptures de clavicules, c’est qu’il y a longtemps qu’on ne travaille plus au fuseau. Ce sont là les bienfaits des techniques de progrès : on perd des blessures et on abrège les comas. Les médecins en eussent perdu leur latin s’ils n’en avaient depuis longtemps abandonné l’étude.

Ils en convinrent pourtant difficilement. Pour certains cette piqûre ressemblait à quelque acupuncture oubliée. Au lieu de guérir l’ouvrière maladroite, on l’avait endormie. L’un d’eux, jeune blanc-bec qui se poussait du col, émit l’hypothèse que ce château hanté n’était qu’un immense “squat” à la convivialité chaleureuse, la communauté, une secte tournée autour de l’adoration d’une simple ouvrière de filature sacrée par eux “Reine de la cour des miracles”. Il était trop tard pour s’en informer auprès des domestiques qui s’étaient égayés dans la nature avec la promptitude des peuples d’Europe de l’Est à la chute du mur de Berlin.

En prenant des forces la Princesse acquit de l’audace. Elle réclama le Prince. Il accourut aussi vite qu’il le put dans des embouteillages qu’elle ne pouvait imaginer. Mais quand il voulut partir avec elle il fut pris dans un imbroglio administratif pire que des encombrements et lui, qui se serait contenté d’un certificat de concubinage (pour éviter ces mariages blancs de funeste mémoire) dut signer une promesse de vrai mariage pour ne pas offusquer cette fiancée sortie des bois avec des idées d’autrefois. Sans la lier de façon définitive au Prince, ce mariage la faisait couvrir par la sécurité sociale – mais pas la mutuelle - de celui-ci.

Les questions matérielles réglées, il fallait songer à l’avenir. C’est à dire aux parents. De son côté à elle, c’était facile : ils étaient morts depuis longtemps. Ce fut plus difficile de son côté à lui car s’il avait une bonne pâte de père il ne pouvait se débarrasser d’une mère abusive. D’autant plus que ce genre de mère comprend tout, tout de suite, sans qu’on ait besoin de l’expliquer. Le Prince et la Princesse avaient déjà deux enfants qu’il ne pouvait encore se décider à parler à ses père et mère. Cela arrive encore quelquefois aujourd’hui que les jeunes gens ont des vies indépendantes de celles de leurs parents. Les mères sont quelquefois de race ogresse. Pour la sienne, c’était sûr. Même Perrault le dit.

Le Prince attendit donc d’être établi, c’est à dire d’avoir hérité de son père pour déclarer son mariage et reconnaître ses enfants qui furent appelés Petite Aurore et Petit Jour. Vous imaginerez aisément la colère rentrée de la mère du Prince quand elle se vit belle-mère et grand-mère. Les deux le même jour, c’était trop pour celle qui n’avait vécu que pour son fils et l’avait quasiment suivi à Polytechnique et à l’E.N.A. Elle se retirerait en ses appartements - ceux qui donnaient sur le Bois de Boulogne - jusqu’à une hypothétique réconciliation.

L’occasion vint lorsqu’on offrit au jeune Prince l’opportunité d’un stage aux États-Unis. Un stage, ce n’est pas la guerre et pourtant la “Reine-mère” entreprit de s’occuper de la maison en prétextant l’éducation surannée de sa belle-fille.

Du jour où son fils prit l’avion, elle entreprit de s’occuper de son foyer. Rien ne lui échappait. Rien ne la satisfaisait. Elle mit d’elle-même les enfants à l’école, choisissant les plus lointains pensionnats. Elle fit suivre sa belle-fille, notant toutes les excentricités qu’elle ne pouvait s’empêcher de commettre, vu qu’elle ne savait rien du monde moderne. Mieux, la mère profitait de l’absence de son fils pour obtenir quelques papiers médicaux de l’hôpital qui avait procédé à la réanimation de la Belle au Bois dormant. Un avocat obtint facilement l’internement de la jeune femme dans une maison spécialisée. Les enfants furent confiés au service d’aide à l’enfance.

Quand le mari revint, alors qu’il demandait à embrasser sa femme et ses enfants, on lui apprit que sa femme était partie en emmenant avec elle sa progéniture. Que c’était assez habituel à notre époque. Que la police ne faisait rien dans ce genre de fugue. Et mille autres sottises qu’il eut cru volontiers s’il n’avait perçu dans l’œil de sa mère comme un éclair. Son sang ne fit qu’un tour. Il crut à un meurtre et, comme la vie aux États-Unis l’avait détaché des liens maternels, il partit faire au Commissariat une demande de recherche dans l’intérêt des familles.

C’est alors qu’il rencontrait l’Inspecteur Laplume, celui-là même qui avait rédigé le procès-verbal d’accident dans le Vieux château aujourd’hui écroulé. Il mit le jeune homme au courant des démarches qu’on avait cru que sa mère avait faites en son nom. La demande de recherche fut vite transformée en plainte contre X pour abus de pouvoir, faux et usage de faux entraînant la séquestration et l’incarcération abusive d’autrui.

Sa femme lui fut rapidement rendue, plus jeune que jamais malgré ses cent ans et plus à l’État civil - mais dix-neuf à peine si l’on exceptait le temps du coma qu’elle avait vécu comme un long repos.

Sa mère fut condamnée pour procédure conduisant à un internement abusif ; il s’en consola en pensant à tout le mal qu’elle avait fait. La jeune femme ne fut plus jamais considérée comme une mineure : les difficultés de l’existence moderne l’avaient beaucoup mûrie depuis qu’elle était sortie de la bulle d’un si long coma.

Le plus dur fut de récupérer les enfants, l’Aide sociale à l’enfance et à l’adolescence lâchant difficilement ceux qui lui sont une fois confiés.