Papa est mort en lisant le Monde : Jon de Lorett sur la trace de nos parents

L’argument est simple et universel : la mort d’un père que son fils, en un dernier geste d’affection, veille toute une nuit. L’art de Jon de Lorett réside dans le traitement de cet événement qui place la mort, au sens physique du terme, au centre de son histoire. Son humour subtil, très pince-sans-rire comme celui de Jules Renard sous la paternité duquel il se place, ôte tout macabre au sujet.

Le 12/09/2017 à 10:46 par Auteur invité

Publié le :

12/09/2017 à 10:46

propos recueillis par Carl Aderhold

Ce récit vif, prenant, réussit à mêler le romanesque au style moderne et à une réflexion, un brin désabusée, sur notre monde… La réussite tient sans doute en cette alchimie séduisante faite d’une présence par moment très concrète (les citations des articles du journal que lisait son père au moment de mourir, la toilette mortuaire par le thanatopracteur) et d’une absence (les difficultés du fils à saisir qui était son père, les réflexions sur la tolérance élevée en principe d’éducation).

Sans y insister, ce roman pose quelques questions essentielles sur la trace que nous conserverons de nos parents ou celle que nous laisserons à nos enfants. Un plaisir de lecture qui, à travers les petits détails de l’existence, nous ramène à notre condition de mortels, sans pathos, mais sans esquive non plus.

ActuaLitté : Cher Jon de Lorett, votre père est-il mort ? Serait-il mort en lisant Le Monde

Jon de Lorett : C’est bien la seule question à laquelle je suis décidé à ne pas répondre !

Qu’est-ce qui vous a attiré dans un tel sujet ?

Jon de Lorett : Je suis depuis toujours préoccupé par la mort, notamment le suicide. Je n’ai vu de cadavre, mon premier cadavre, que très tard, c’était mon frère. C’est curieux, un mort... il est difficile d’y croire. Dans ce texte, je voulais raconter les premières heures d’un cadavre. D’où l’idée de passer une nuit avec. C’est aussi un topos (L’Étranger, plusieurs nouvelles de Maupassant). Un « vrai » cadavre doit être quelqu’un qu’on a bien connu : on se demande alors ce qui manque désormais à ce corps. La mort est un événement parfaitement naturel et normal, surtout quand c’est un homme âgé qui meurt. J’ai d’ailleurs choisi un mort douce, une « belle mort », comme on dit, rapide et inattendue, pour éviter le pathos.

Jon de Lorett : Oui, la mort oblige à des actes concrets qui font partie de la vie banale. Je n’ai pas voulu faire un récit dramatique. On dramatise trop la mort, on veut en faire un spectacle. En fait, la vie continue tout autour, le quotidien des vivants ne s’abolit pas. Il y a une fable amusante de La Fontaine, sur une veuve inconsolable au début et consolée au dernier vers : « Entre la veuve d’une année et la veuve d’une journée, la différence est grande. »

Le christianisme voit d’ailleurs dans la mort une délivrance, car la vie est une vallée de larmes. Cette dimension (oubliée) du christianisme, je la partage. La vie est belle, mais la mort aussi : « Ich freue mich auf meinen Tod, je suis content de mourir », entend-on dans la cantate 82 de Bach.

Jon de Lorett : On peut dire que ce père était déjà mort depuis un moment : il y a une mort sociale, et la mort amoureuse, avant la mort physique. Le fils le sait, le père le savait-il ? Je pense qu’il y a un moment où la vie ne vaut plus d’être vécue. Que faire de la vieille vie ? Il se trouve que la société moderne n’accorde plus de place à la sagesse, à l’expérience, au temps passé : en effet sagesse et expérience sont en contradiction avec les moteurs de la société moderne qui sont la vitesse, la mobilité, le neuf, la croissance. Du coup, les vieux sont inutiles et « gênants ». Ils le savent bien, c’est leur dernier drame. Il est difficile de faire du neuf avec de l’ancien.

Concernant la réussite qui est censée guider notre existence, quoique l’on mette derrière ce mot, repose-t-elle en partie sur le jugement des parents ? Ce qui m’a frappé dans votre roman, c’est que le héros ne se pose quasiment pas la question de savoir ce que son père pouvait penser de lui.

Jon de Lorett : Je dirais que c’est le fils qui juge le père, et ainsi va la société : nous devons rendre des comptes à nos descendants, et pas eux à nous ! Les enfants n’ont jamais tort aujourd’hui. Le jugement des parents compte, mais, être un « bon » fils, ce n’est pas forcément avoir « réussi ». Peut-on être un bon fils en étant SDF ? Je ne sais pas. Le mot « réussir » pose problème. Chacun se demande : est-ce que je réussis ma vie ? À la fin de la nuit de veille, on ne sait pas très bien si le père a ou non réussi sa vie.

Quant au fils, qui est jeune encore, il voudrait réussir, mais il ne sait pas comment : il est avocat, il a une « carrière » devant lui, mais ça ne lui suffit pas. J’ai voulu décrire un père « moderne », qui a laissé vivre ses enfants comme ils veulent, qui n’avait pas lui-même d’idées fortes sauf la tolérance généralisée. J’ai donné trois enfants à mon mort, ils confèrent chacun un sens différent au mot réussite. Le frère et la sœur sont là pour éviter de noircir ce père : ces deux enfants-là semblent heureux.

Jon de Lorett : Oui, je lie la violence du fils à la passivité-permissivité-tolérance paternelle. C’est très freudien : sans loi, les fils sont perdus, et deviennent terroristes ! Mais il n’y a pas de règle : les pères autoritaires font autant de fils rebelles que les autres !

Cette manière de faire permet aussi de centrer le rapport père-fils dans un dialogue d’adulte à adulte, où le parcours du fils répond à celui du père. La mort du père est-elle aussi la mort du fils ?

Jon de Lorett : La mort du père, imprévue, sonne le rappel pour le fils : attention, le temps est compté. C’est cette nuit-là qu’il fait son propre bilan, et passe sa vie en revue. Il va devoir prendre des décisions, ce qu’il retardait jusqu’à cette nuit, en politique et en amour.

Quelles décisions ?

Jon de Lorett : Je ne sais pas. Au lecteur d’imaginer la suite. Je ne sais pas comment vivre pour être heureux.

Au fond, le fils et le père n’ont pas vraiment réussi ni cherché à se « dire les choses » et pour autant le fils ne semble pas vraiment en souffrir ni en avoir de regret. Il n’a d’ailleurs ni rancœur ni affection béate pour son père.

Jon de Lorett : En effet, pas de rancœur, pas d’admiration pour le père, il est simplement dépassé. Être un « bon » père me semble quasiment impossible. Les relations humaines au sein même des familles obligent au mensonge, à l’évitement, à la pudeur. C’est ce qui s’est passé entre le père et le fils. Ils ont gardé chacun leurs secrets.

Le journal Le Monde joue un grand rôle dans votre roman : le père est mort en le lisant, le fils tente de découvrir l’article que son père lisait en mourant et il commente l’actualité dont le journal rend compte. Ce journal a-t-il une place particulière dans votre esprit et, plus largement, le journalisme est-il un mode plus réaliste que le roman pour rendre compte du monde ou au contraire une forme dégradée ?

Jon de Lorett : En effet, je voulais parler des journaux et évoquer le flot d’informations rapides qui nous submerge. Le Monde est en France un journal de référence. J’ai beaucoup lu ce journal, je le lis encore (« les autres sont pires », dit mon personnage). Je manque rarement le feuilleton littéraire du vendredi. Mais lire le journal ne vaut pas mieux que regarder la télévision ou surfer sur internet. L’information est devenue un ersatz de vie. On ne parle plus que de ce qu’on a vu et lu.

Lire les infos, ce n’est pas vivre : le spectacle n’est pas la vraie vie, je voulais le rappeler. Le numéro du Monde dont je parle existe, et, bien entendu, toutes les nouvelles que lit le personnage sont tirées de cet exemplaire. J’ai choisi un numéro particulièrement intéressant à mes yeux : l’affaire du kamikaze, les éléphants, le Nigeria, les Klarsfeld. J’ai pu donner une dimension politique à mon récit. Je me tiens au courant de l’actualité : c’est la vie, mais l’actualité n’est pas ma vie.

Il y a un humour très fin et parfois féroce tout au long de votre roman, est-ce que l’humour et la mort ont partie liée ? Est-ce que la seule approche digne de la mort réside dans l’humour ?

Jon de Lorett : Je ne me rends pas bien compte de l’humour de mon texte, car il est presque involontaire. Je vis à l’étranger, entre deux langues, deux cultures et j’ai développé une certaine distance par rapport à pas mal d’évidences, ce qui n’empêche pas, hélas, de souffrir. Mais bien sûr, comme vous le suggérez, notre mort donne à toutes nos actions un côté dérisoire, ce qui pour finir rend la mort elle-même dérisoire. C’est l’inévitable “tout ça pour ça”.

Ce père professeur de lettres en retraite a passé sa vie à écrire des romans, refusés par les éditeurs. Et le fils de conclure que son père n’a pas réussi à écrire de bons livres parce qu’il n’a pas connu de drames qui l’auraient sorti du commun des enseignants. Est-ce qu’il n’y a pas d’écrivain sans « traumatisme » ?

Jon de Lorett : Comment devient-on Balzac ou Proust ?

Oui, c’est à peu près ma question.

Jon de Lorett : Pourquoi le père écrivait-il ? Pas de réponse dans mon roman. Mais ce qu’il écrivait était sans intérêt. Pourquoi était-ce sans intérêt ? N’ayant rien vécu d’extraordinaire, comment ce professeur consciencieux aurait-il pu écrire quelque chose d’intéressant ? C’est là une vision romantique de la création. Cette vision romantique a bien des contre-exemples : que de profs écrivains !

Bien sûr, une sensibilité particulière (Proust) ou l’imagination (Balzac) peuvent donner accès à la grande écriture. Je me contente de poser des questions : beaucoup veulent être artistes et se croient artistes aujourd’hui. C’est peut-être un besoin artificiel : le spectacle généralisé et commercialisé nous pousse à monter sur scène. Il y a évidemment de vrais artistes : lesquels, comment, pourquoi ? Je ne sais pas trop.

Vous mêlez dans votre roman, fiction et faits réels. Est-ce une façon de brouiller les pistes, ou, par-delà ce père et ce fils, de permettre à l’écrivain aussi de s’inscrire dans cette histoire, de faire son propre bilan ?

Jon de Lorett : En écrivant ce texte, je n’avais aucune intention, sauf de raconter cette veillée funèbre où deux proches se rencontrent. Je ne voulais ni me montrer ni me déguiser. Le mélange entre vécu et imaginaire s’est fait tout seul, c’est le propre de l’alchimie littéraire.

Par exemple, je lis toujours beaucoup de philosophie et Saint John Perse est régulièrement mon livre de chevet, j’aime la paella, j’ai étudié le droit. Et j’écris, bien sûr, de bons ou de mauvais livres. Tout s’est mélangé. J’étais aussi guidé par la phrase folle d’Artaud : « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. » Je suis fils et père, jeune et vieux, ici et ailleurs, mort et vif.

Vous avez mis en exergue une phrase du Journal de Jules Renard, « La mort de mon père, c’est pour moi comme si j’avais fait un beau livre ». Est-ce que l’on peut faire de la littérature avec tout y compris la mort de son père ? Est-ce que, dans votre esprit d’écrivain, la littérature est ce qui reste à la fin ?

Jon de Lorett : On peut écrire sur tout aujourd’hui. Et je pense que rien ne restera.

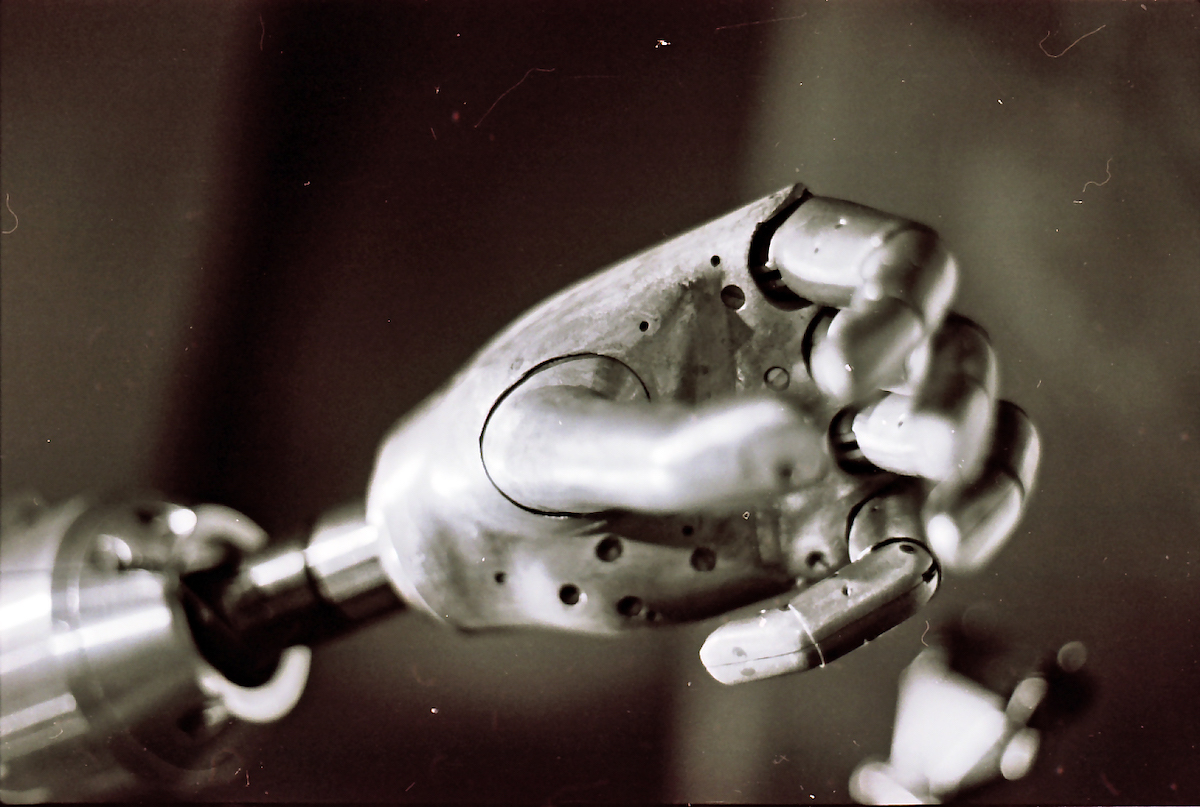

Jon de Lorett – Papa est mort en lisant le monde – L’Éditeur – 9782362011085 – 16 €

Papa est mort en lisant Le Monde

Paru le 25/08/2017

240 pages

L'Editeur

16,00 €

Commenter cet article