Centres de loisirs : quelle place pour le livre et la lecture auprès des enfants ?

Chaque année, les centres de loisirs accueillent des millions d’enfants – 2,3 millions en 2014 selon les données de l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ). Les vacances scolaires restent évidemment le moment où la fréquentation est la plus forte. Au milieu des activités d’éveil et de partage, quelle place pour le livre et la lecture ?

Jyaire, CC BY 2.0

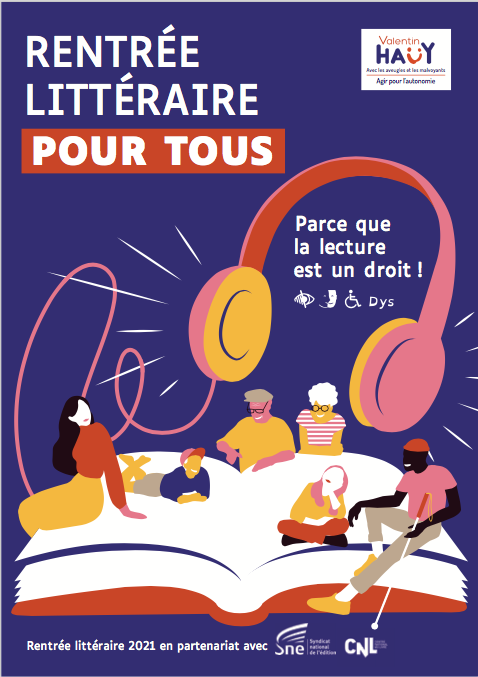

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, en partenariat avec l’organisme de recherche Kerfad et avec le ministère de la Culture a lancé une grande étude. Objectif : dresser un panorama des questions et pratiques traversant les accueils de loisirs autour de la lecture et du livre de jeunesse, à la fois dans et avec ces espaces.

Entre le 17 mars et le 12 juin, l’étude qualitative et quantitative a été menée : ses conclusions ne seront pas à prendre comme définitives. Elles auraient plutôt vocation à devenir une approche préliminaire ou exploratoire, pour mieux cerner les enjeux. Et définir quelles évolutions peuvent être conduites pour que le livre jeunesse soit plus présent dans les centres de loisirs.

Toutefois, note-t-on, « la question de la place du livre de jeunesse en accueils de loisirs provoque d’abord et spontanément de l’étonnement et rencontre, ensuite et principalement, une difficulté à se penser, se formuler, se problématiser ».

Majoritairement, les animateurs assurent aborder la lecture « sous l’angle de l’enjeu éducatif, de la relation éducative à l’enfant et [le] situent comme un élément de cette relation, parmi beaucoup d’autres ». À 97 %, ils assurent que l’on trouve d’ailleurs des ouvrages dans leur Centre, et 85 % du temps, ils sont accessibles aux enfants.

Toutefois, 51 % expliquent avoir un budget dédié pour ces achats – avec une médiane de 200 € par an ; 6 % ignorent s’ils en ont un. Les fonds sont composés à 42 % de dons, émanant des parents la plupart du temps, et 36,5 % sont des prêts ou des dons de bibliothèques.

Si depuis les années 80, le métier même d’animateur a évolué pour se professionnaliser, il implique formations et qualifications, avant tout centrées sur la sécurité, la réglementation et la gestion. La place accordée à la culture et l’éducation artistique et culturelle reste assez pauvre. Si par principe, le travail relève d’un métier d’équipe, il s’individualise de plus en plus – tout en accroissant la responsabilité personnelle... Pas de quoi envisager de grands plans d’action collectifs.

À ce titre, pourtant, tous voudraient faire quelque chose, mais font face à un manque de vision, permettant de fédérer un projet. La question qui se pose, à ce jour, est de savoir quels moyens existent pour « accompagner et garantir la qualité des projets éducatifs » ?

Quant au lien entre scolarité, centres de loisirs et bibliothèque, ils paraissent ténus. « Des bibliothécaires réalisent ou sont associés à 31 % des temps d’animation consacrés au livre et à la lecture en accueils loisirs (seuls ou en appui des animateurs qui, eux, en réalisent 95 %) mais cette présence est, de part et d’autre, souvent vécue comme relevant avant tout des bonnes volontés individuelles », note l’étude.

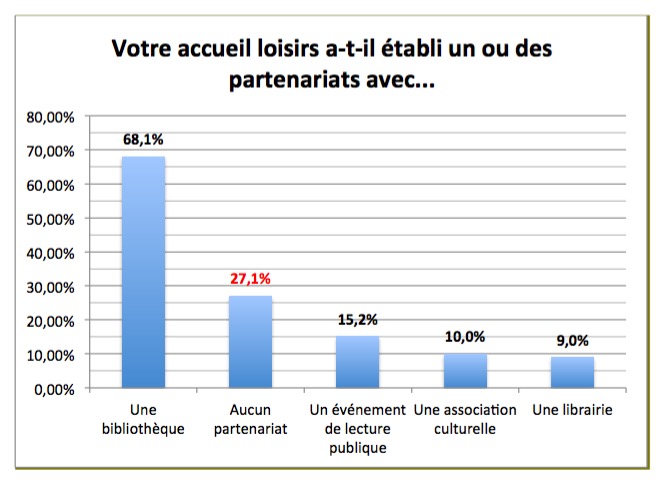

Les bibliothèques représentent d’ailleurs 68,1 % des partenariats montés, mais 27,1 % des centres n’auraient aucun accord avec des organismes tiers.

La formation des animateurs vis-à-vis des livres jeunesse pose d’autres problématiques : 20,6 % affirment qu’ils ne disposent pas de la connaissance de la littérature jeunesse pour s’en emparer. D’ailleurs, il est notable qu’en matière d’EAC, « le livre et la littérature occupent une place à part et ne sont pas mentionnés sur le même plan que les arts visuels, le spectacle vivant ou la musique ».

Autre point, « les formations existantes aux métiers de l’animation ou autour du livre, de la lecture ou de la littérature sont majoritairement orientées sur les contenus (des livres) et plus rarement sur les possibilités d’animation et de médiation (avec des livres, autour de la littérature jeunesse) ».

Commenter cet article