Bibliodiversité et échange : pour une édition mondiale plus solidaire

L’Alliance internationale des éditeurs indépendants est un réseau regroupant près de cinq cents maisons d’édition indépendantes présentes dans plus de cinquante pays dans le monde. Depuis quinze ans, ils mettent en place des partenariats éditoriaux solidaires qui visent à rééquilibrer le marché mondial du livre en développant des échanges professionnels et commerciaux équitables entre le Nord et le Sud. Laurence Hugues, directrice de ce collectif engagé, revient sur son fonctionnement et ses objectifs.

Propos recueillis par Marie-Pierre Quintard

Laurence Hugues

Pourriez-vous présenter en quelques mots l’Alliance et ses différentes missions ?

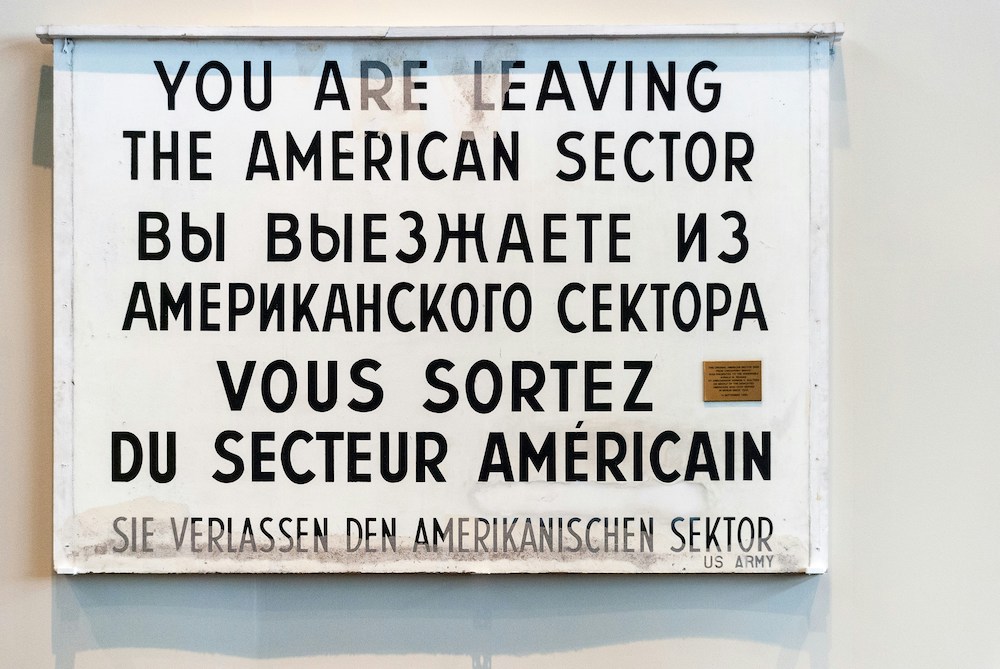

Laurence Hugues : L’Alliance est née en 2002 de la volonté d’éditeurs indépendants qui, au niveau international, se sentaient isolés et craignaient le mouvement de concentration et de financiarisation de l’édition de la fin des années 1990. Ces éditeurs ont ressenti le besoin de formaliser un espace pour être visible et que leur parole soit entendue. Aujourd’hui, l’Alliance compte quatre-vingt-quatre maisons d’édition et douze collectifs d’éditeurs originaires de cinquante pays : trente-cinq dans les pays dits en voie de développement – Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-Orient – et quinze au Nord. Elle est construite en six réseaux linguistiques : francophone, hispanophone, lusophone, anglophone, arabophone et persanophone.

Les actions de l’Alliance découlent de cette configuration. En premier lieu, nous avons voulu favoriser des partenariats éditoriaux entre différents pays pour pallier les déséquilibres de flux. Les livres de France abondent en Afrique, par exemple, alors que très peu de livres africains voient le jour en France. C’est la même chose entre l’Amérique latine et l’Espagne. Ce déséquilibre est entre autres lié à l’histoire de la colonisation. Nous avons cherché, par le système de la coédition, à fluidifier la circulation des textes et à trouver des alternatives à l’exportation.

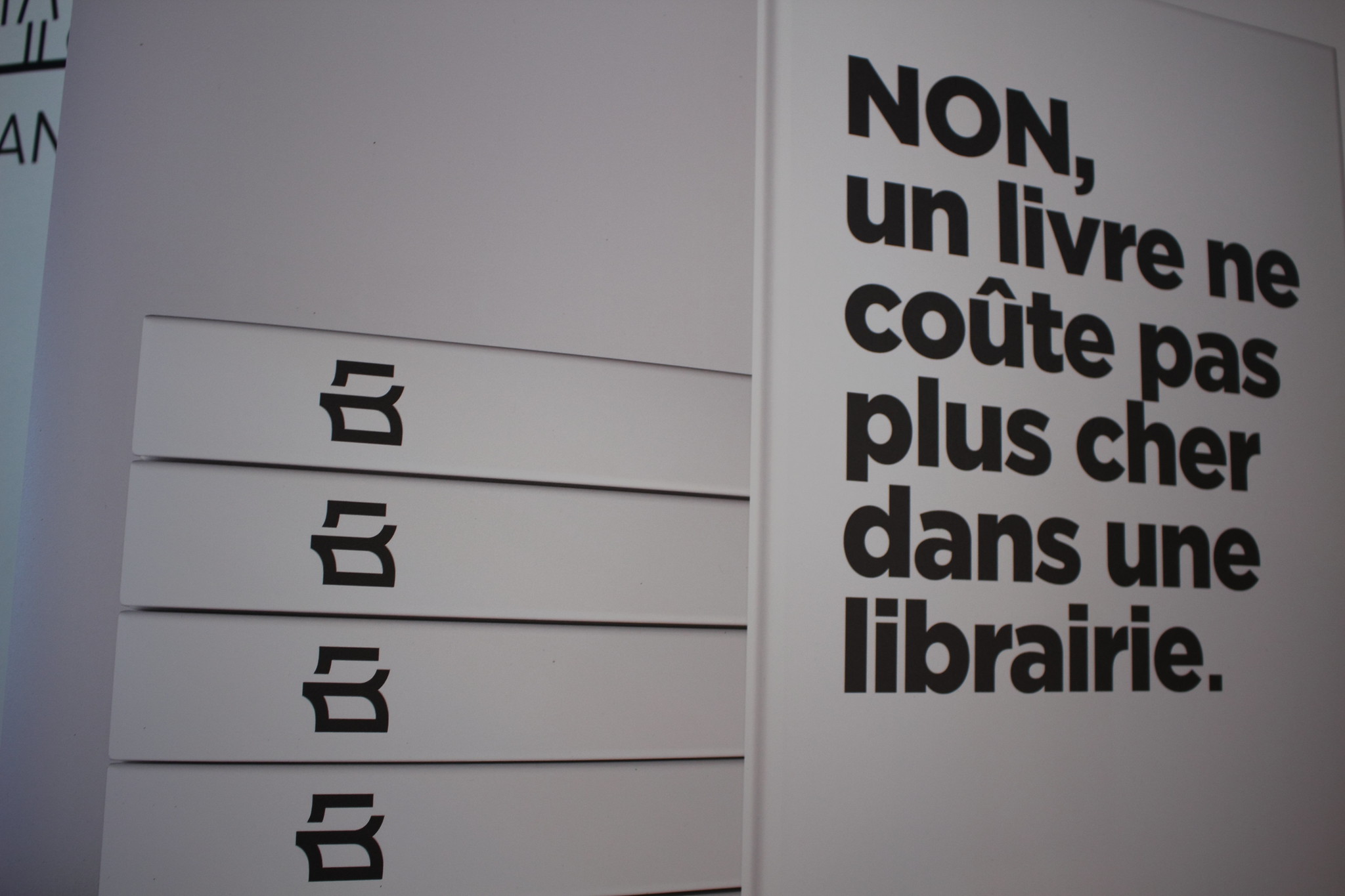

Notre deuxième axe de travail relève du plaidoyer : comment attirer l’attention, sensibiliser les politiques sur les enjeux propres aux éditeurs indépendants, et comment faire connaître la notion de « bibliodiversité », dont les éditeurs indépendants sont les artisans.

Nous avons aussi créé un Observatoire de la bibliodiversité, dans lequel nous mettons à disposition des ressources et des boîtes à outils sur les enjeux prioritaires des éditeurs de notre réseau (numérique, liberté d’édition, politiques publiques du livre, partenariats éditoriaux solidaires, etc.). Notre dernier axe de travail concerne la mise en place de rencontres thématiques et de formations. Actuellement, nous essayons de formaliser un réseau européen d’éditeurs indépendants en créant une véritable structure et de nouveaux espaces de rencontre et d’échanges entre l’Europe et le reste du monde.

Nous voulons créer des sortes de foires intermédiaires, en dehors des grandes instances comme Londres, Francfort ou Bologne, qui sont au-dessus des moyens de beaucoup d’éditeurs. Cela s’accompagne d’une réflexion plus large sur la création de nouveaux modèles économiques qui, sans nuire aux créateurs, s’appuieraient sur un système d’échange monétaire différent, comme le troc par exemple, déjà pratiqué au sein de l’Alliance.

En quoi consiste précisément ce que vous appelez les « partenariats éditoriaux solidaires » ?

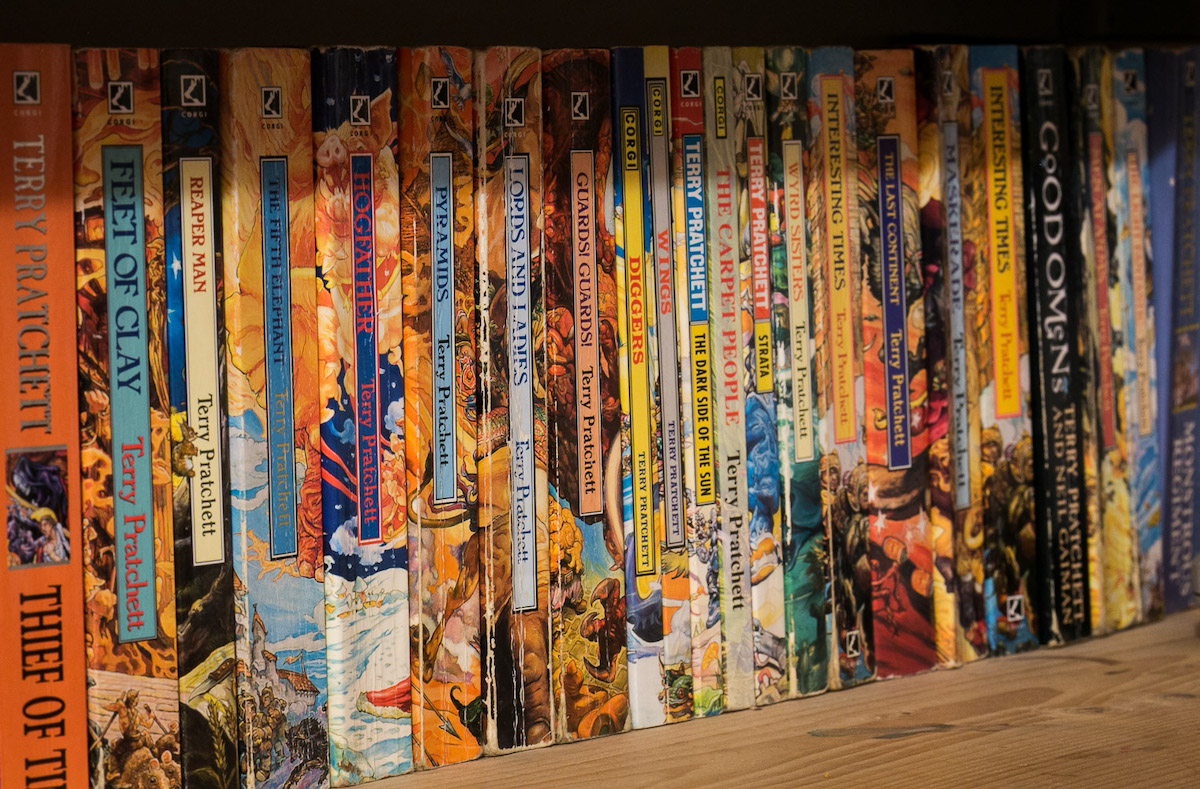

Laurence Hugues : Pour donner un exemple, nous avons créé, au sein du réseau francophone, pour répondre à la volonté d’éditeurs africains, la collection « Terres solidaires », née il y a dix ans grâce à Véronique Tadjo, auteure ivoirienne d’un magnifique texte sur le génocide du Rwanda, L’Ombre d’Imana, publié en France chez Actes Sud. Véronique Tadjo nous a exprimé son regret que son livre ne soit pas plus disponible en Côte d’Ivoire et au Rwanda, à un prix accessible pour les lecteurs locaux. Nous avons alors demandé aux éditions Actes Sud – qui ont tout de suite accepté – de céder les droits de ce livre à dix éditeurs d’Afrique subsaharienne et du Maghreb.

La coédition a permis une baisse des coûts d’impression, des frais de maquettage, de relecture, etc. Le prix de vente a pu ainsi être diminué, et le livre a très bien circulé sur place. Nous cherchons aussi des soutiens financiers pour

cette collection, pour baisser le prix au maximum, même si, aujourd’hui, notre objectif est de rendre ces projets autonomes, sans aide financière extérieure. Ce premier titre a été un énorme succès, tant par le schéma professionnel qui s’est mis en place entre les éditeurs que vis-à-vis du public qui a eu accès à ce texte. La collection comprend aujourd’hui douze titres, comme Palestine, d’Hubert Haddad, initialement publié chez Zulma, ou encore Ceux qui sortent de la nuit, de Mutt-Lon, édité chez Grasset.

Au travers de cette démarche, il s’agit de sensibiliser les éditeurs français sur la légitimité de laisser à leurs collègues africains une part de marché sur leur propre territoire. Et, grâce à ce genre de projet, les éditeurs apprennent à se connaître, à se faire confiance, et cela aide à faire perdurer les liens entre eux.

Constatez-vous une inversion des flux entre les pays du Nord et du Sud ?

Laurence Hugues : Oui, même si elle est encore modeste, cela est en train de changer. Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud, en est un très bel exemple. [NdR : Actes Sud a racheté les droits à l’éditeur originel du livre, les éditions Barzakh en Algérie.]. Mais ce mouvement Sud-Nord est encore très timide. C’est un vrai travail de fourmi ! Il faut accepter que cela prenne du temps, on est sur des relations interculturelles où les notions de temps ne sont pas forcément les mêmes, on doit travailler au cas par cas.

Et nous privilégions, de la même manière, des flux de traduction qui ne sont pas fréquents. Nous avons ainsi des exemples de titres traduits depuis le portugais du Brésil vers le français du Bénin, ou vers le malgache. Nous cherchons vraiment à développer ce type d’échanges.

Certains projets se réalisent-ils sans votre intervention ?

Laurence Hugues : De plus en plus, et souvent on l’apprend quelques années après. Des liens forts se sont établis, qui perdurent au-delà de l’Alliance. Nous, nous sommes là pour créer et faciliter les connexions, pour faire vivre le réseau, mais notre but est que ces relations se poursuivent sans notre aide.

Vous avez lancé une étude sur la liberté d’éditer, qui sera d’ailleurs le thème d’un atelier que vous allez animer cette année à la Foire du livre de Francfort [NdR : La France était l’invitée d’honneur en 2017

Laurence Hugues : Les éditeurs membres de l’Alliance ont souhaité qu’une étude soit réalisée sur cette question, car, si l’on parle beaucoup de la liberté d’expression des journalistes et des auteurs, on connaît mal les risques que prennent parfois les éditeurs. Cette enquête, menée par une sociologue québécoise, Anne-Marie Voisard, va être basée sur des entretiens longs réalisés auprès d’éditeurs de notre réseau, par exemple en Syrie, en Tunisie, mais aussi au Québec, en Australie, en Amérique latine, etc. La partie historique est confiée à Jean-Yves Mollier. Cette étude permettra notamment d’analyser les différents types de censure et de valoriser le combat de ces éditeurs. [NdR : Elle devrait être prête début 2019, et sera accessible en ligne sur le site de l’Alliance]

Quels sont vos différents soutiens ?

Laurence Hugues : Ce sont essentiellement des soutiens privés. La Fondation Charles Leopold Mayer nous aide depuis le début en nous prêtant notamment des locaux à Paris et par une aide financière régulière sans laquelle l’Alliance n’aurait pas cette stabilité. Il y a aussi la Fondation Prince Claus, aux Pays-Bas, ou encore la Fondation de France. Pour ce qui concerne les financements publics, ils ne doivent pas être indispensables à notre fonctionnement économique, car ils sont fluctuants. Il s’agit essentiellement de l’OIF, pour les projets de partenariats éditoriaux ou pour notre Laboratoire numérique.

Retrouver les interviews des éditeurs

membres de l'Alliance, sur ActuaLitté

Quels sont vos objectifs à plus ou moins long terme ?

Laurence Hugues : Que les éditeurs indépendants acquièrent une bien plus grande reconnaissance, que cette notion de bibliodiversité soit beaucoup plus ancrée au niveau des publics, des lecteurs et vis-à-vis des pouvoirs publics. Tout le travail que l’on mène sur les politiques publiques du livre vise à donner aux éditeurs des outils de plaidoyer pour qu’ils puissent aller dans leur pays voir leur ministère de la Culture avec des arguments et des outils.

Nous passons beaucoup de temps à affiner la gouvernance de l’Alliance : à consulter les éditeurs, par exemple, pour que les actions mises en place soient au plus près de leurs attentes et de leurs besoins et que le processus de décision soit le plus démocratique possible. D’une manière générale, il y a une très forte implication des éditeurs ; sans cela, un réseau comme le nôtre ne fonctionnerait pas.

En partenariat avec l'agence Ecla

Commenter cet article