Bibliothèques incendiées : “Il faut interroger l'acte, lui accorder un intérêt politique”

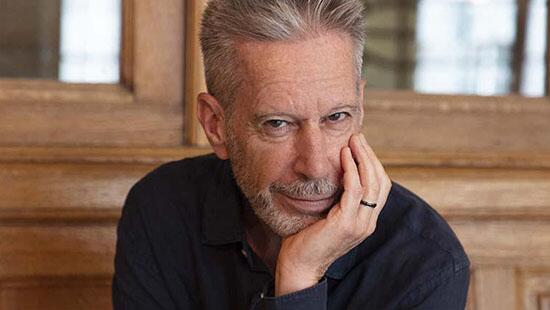

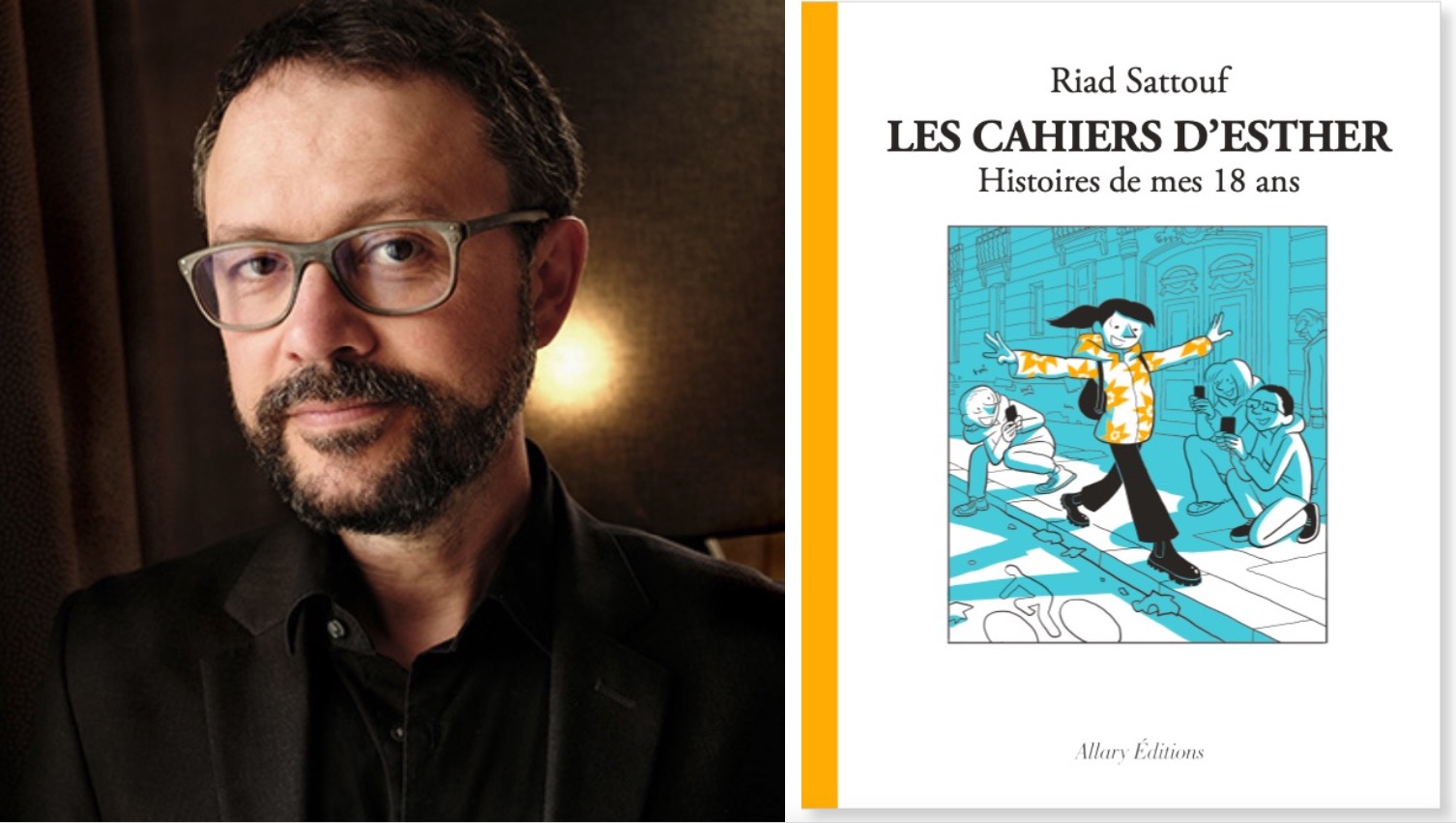

L'incendie criminel d'une bibliothèque du quartier de La Duchère, à Lyon, en début de semaine, a vu la question fuser à nouveau : pourquoi brûler une bibliothèque ? C'est également celle que s'est posée le sociologue Denis Merklen, auteur du livre Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?, publié par les presses de l'Enssib en 2013. Il appelle notamment à considérer l'acte dans sa dimension politique, et non comme un simple fait divers.

Le 16/03/2018 à 15:23 par Antoine Oury

2 Réactions | 23 Partages

Publié le :

16/03/2018 à 15:23

2

Commentaires

23

Partages

ActuaLitté : Brûler des bibliothèques constitue-t-il un acte fréquent en France ?

Denis Merklen : J'ai relevé environ 75 incendies de bibliothèques depuis une vingtaine d'années : il y a des moments où l'on en compte beaucoup, lors des émeutes de 2005, par exemple, ou après l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il s'agit là de pics, mais ces actes se produisent ensuite à intervalles irréguliers, à la faveur d'un mélange de situations qui relèvent de la société tout entière ou de circonstances locales.

Il faut préciser que je n'ai pas le relevé de la totalité des incendies enregistrés, car ils ne sont pas cités dans la presse, la plupart du temps : ce sont souvent des témoins qui évoquent ces incendies. Leur gravité dépend également : les incendies portent tantôt sur toute la bibliothèque, et nécessitent une reconstruction, d'autres abîment les collections, à cause des fumées ou des dispositifs anti-incendies...

Enfin, il faut noter que les incendies de bibliothèques sont un phénomène que l'on observe uniquement en France.

Que révèlent ces incendies de bibliothèques ?

Denis Merklen : Les incendies liés au livre peuvent être des autodafés : dans ce cas, l'incendie est motivé par des raisons religieuses ou politiques, et vise des livres identifiés pour un contenu spécifique. Ici, l'incendie de la bibliothèque ne vise pas à détruire la pensée de quelqu'un, ce qui le rend plus difficile à comprendre. Qui plus est, la presse, dans son traitement de ces incendies de bibliothèques, va les classer comme des faits divers, mais cette classification clôture la possibilité de penser, de réfléchir cet événement.

Comment analyser ces événements, dans ce cas ?

Denis Merklen : La manière dont ces incendies sont traités provoque un saut dans la rationalité : on conclut, à la lecture d'un article sur l'incendie d'une bibliothèque, qu'il s'agit de criminels prêts à tout, qui s'en prennent à toute forme de civilisation, et que la réponse est la seule répression. Il faut au contraire s'interroger et ne pas s'arrêter à cette observation : la plupart du temps, les émeutes et actes de dégradation sont motivés par un conflit avec la police, pour quelle raison serait-il donc pertinent de s'attaquer à une bibliothèque ?

Le début de la réflexion passe par la prise de parole publique, par la discussion sur la bibliothèque et sa place dans l'espace public. L'incendie d'une bibliothèque est un acte éminemment symbolique, et il nécessite à ce titre une interprétation, car cet acte ne s'inscrit pas dans un rapport de force : on ne cherche pas, par l'incendie d'une bibliothèque, à obtenir une réponse de la part d'une autorité ou à avoir de meilleurs livres. Signalons par ailleurs que les incendies de bibliothèques ne sont jamais ou quasiment jamais accompagnés d'attaques aux personnes, il y a là une sorte d'économie morale. La nature symbolique de ces actes est difficile à déterminer, d'autant plus qu'ils ne sont jamais accompagnés d'un discours de revendication.

Il est nécessaire d'en discuter, pour comprendre leur nature symbolique : la presse généraliste doit se saisir de ces faits autrement que de la manière dont elle le fait, pour interroger le corps politique. Cela nécessite un saut qualitatif dans la production médiatique, d'autant plus que ce débat est difficile. Les dirigeants politiques ne vont faire que condamner ce qui est de toute façon condamnable, avant de promettre la réouverture de l'établissement. Soit le contraire de ce qu'il faut faire et dire : nous nions ainsi la possibilité d'accorder un intérêt politique à cet acte. Or, il faut interroger l'acte : pourquoi cela se passe-t-il dans notre espace politique ?

Les incendies de bibliothèques sont-ils un phénomène récent ?

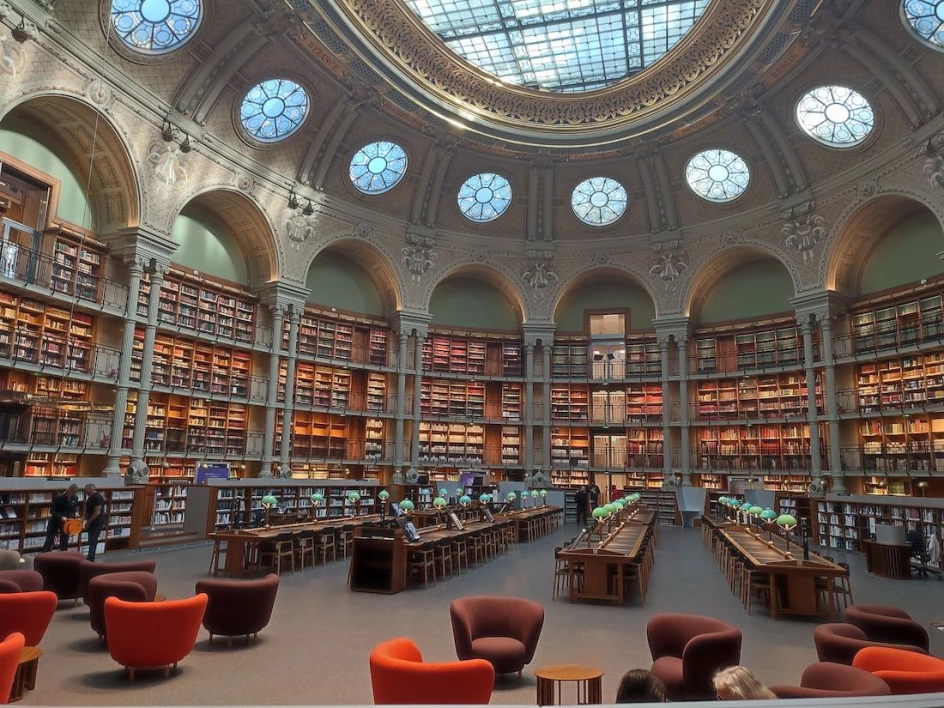

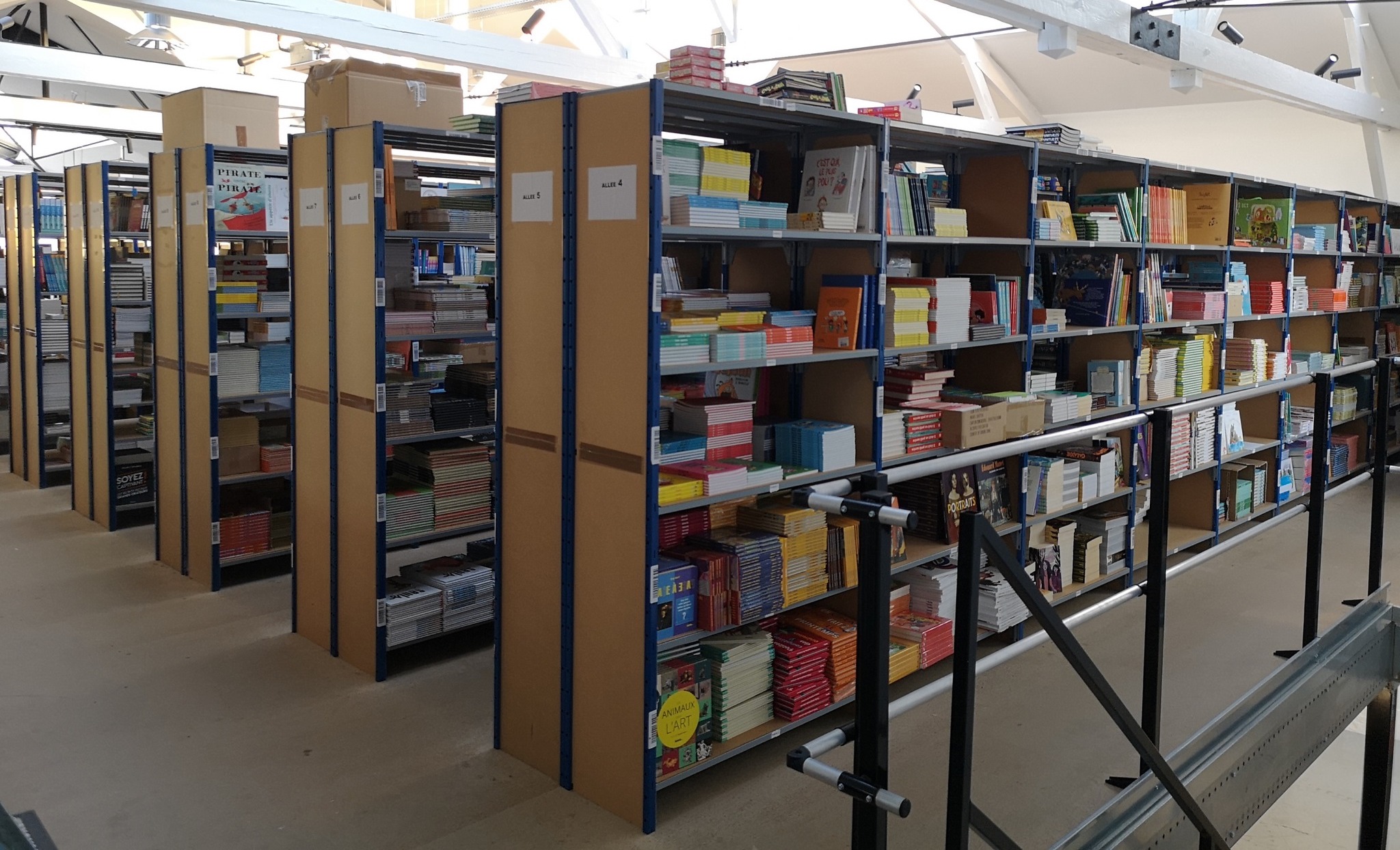

Denis Merklen : Les bibliothèques dépendent beaucoup de la place qu'elles occupent socialement et politiquement : pendant longtemps, en France, les bibliothèques dans l'espace des quartiers populaires étaient des bibliothèques populaires, organisées par des militants culturels, sociaux ou politiques, avec un but proche des mouvements de l'éducation populaire, pour offrir au peuple un accès à la culture populaire et politique.

Les bibliothèques aujourd'hui relèvent de la politique publique, qui, par ce biais, intervient dans la vie sociale en proposant ressources, espaces ou accès à la culture. Ce changement requalifie la bibliothèque dans l'espace social, ce qui permet de comprendre ces conflits entre les habitants et leur bibliothèque : d'ailleurs cet espace de conflictualité n'est pas spécifiquement constitué par les incendies, qui en sont la partie la plus spectaculaire, mais par les caillassages, les tags et autres dégradations plus fréquentes.

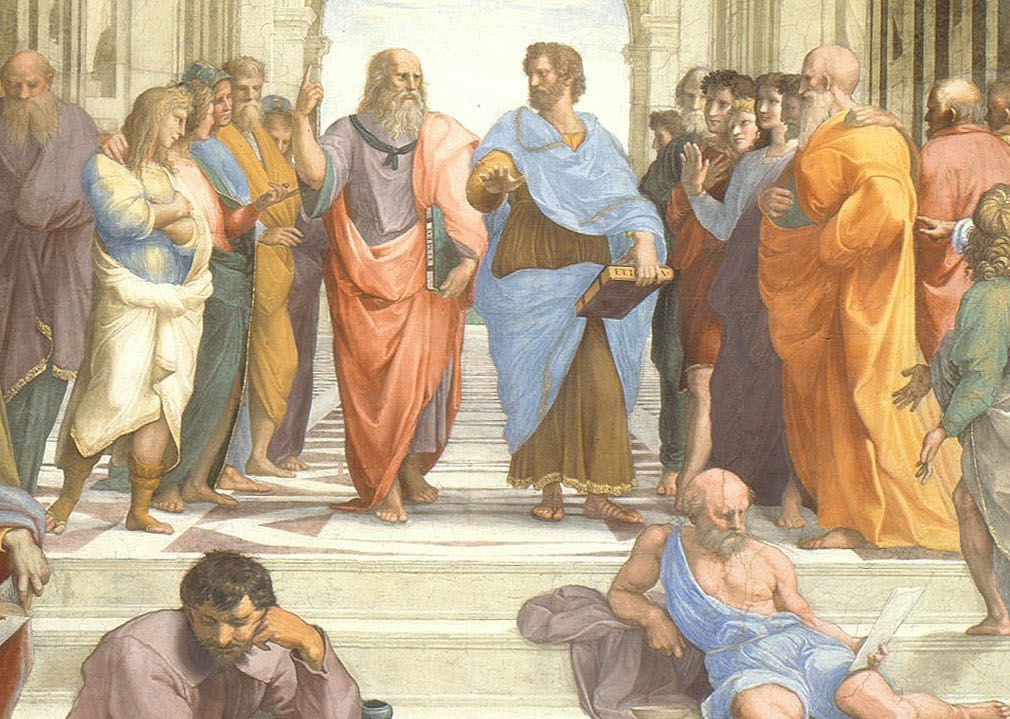

Pendant la Commune de paris, en 1871, on observe déjà des cas de bibliothèques incendiées, qui sont d'ailleurs signalés par Victor Hugo. Quand on lit ce qu'il écrit à ce propos, on comprend que la bibliothèque que les communards ont incendiée est une institution culturelle, certes, mais aussi éminemment politique. Il faut réfléchir à ce statut pour comprendre pourquoi elle est victime de ces dégradations.

Les bibliothèques se seraient éloignées des aspirations populaires, apparaissant alors comme des cibles ?

Denis Merklen : La bibliothèque ne s'est pas éloignée des quartiers populaires, car leur budget est plus intéressant, leur politique est plus riche. Leur présence est positivement évaluée, saluée comme un immense trésor dans les quartiers populaires, comme en témoignent les habitants eux-mêmes. Cette dimension positive est habitée par une très forte ambiguïté : la bibliothèque s'est éloignée de l'accompagnement de la protestation sociale. L'espace auquel la bibliothèque appartient n'est plus celui qui permet de comprendre quels sont nos adversaires sociaux, quel espace de conflictualité nous habitons. La bibliothèque, c'est tout à son honneur, s'adresse aujourd'hui à des citoyens égaux, mais en faisant ce pas, elle se coupe de la possibilité de s'adresser à une force collective, à un « nous » à l'intérieur de la société.

Les quartiers populaires sont des espaces sociaux traversés par de multiples conflits, que l'on connaît, où se mêlent la racialisation, l'histoire de l'immigration, le chômage ou encore la perception d'un avenir bouché. Dans ce contexte, la bibliothèque pose une pétition de principe qui dit « Laissez-nous à l'extérieur des espaces de conflits », elle se présente comme un havre de paix, mais, de temps en temps, il n'est pas étonnant qu'une des vagues conflictuelles qui touchent les quartiers populaires vienne toucher la bibliothèque pour demander : « Es-tu notre bibliothèque ou la leur ? Qui décide des budgets et des collections ? Est-ce nous, les habitants de notre quartier, ou est-ce vous, qui en tirez le profit ? »

La transformation des bibliothèques voulue par le gouvernement peut-elle faciliter les relations ?

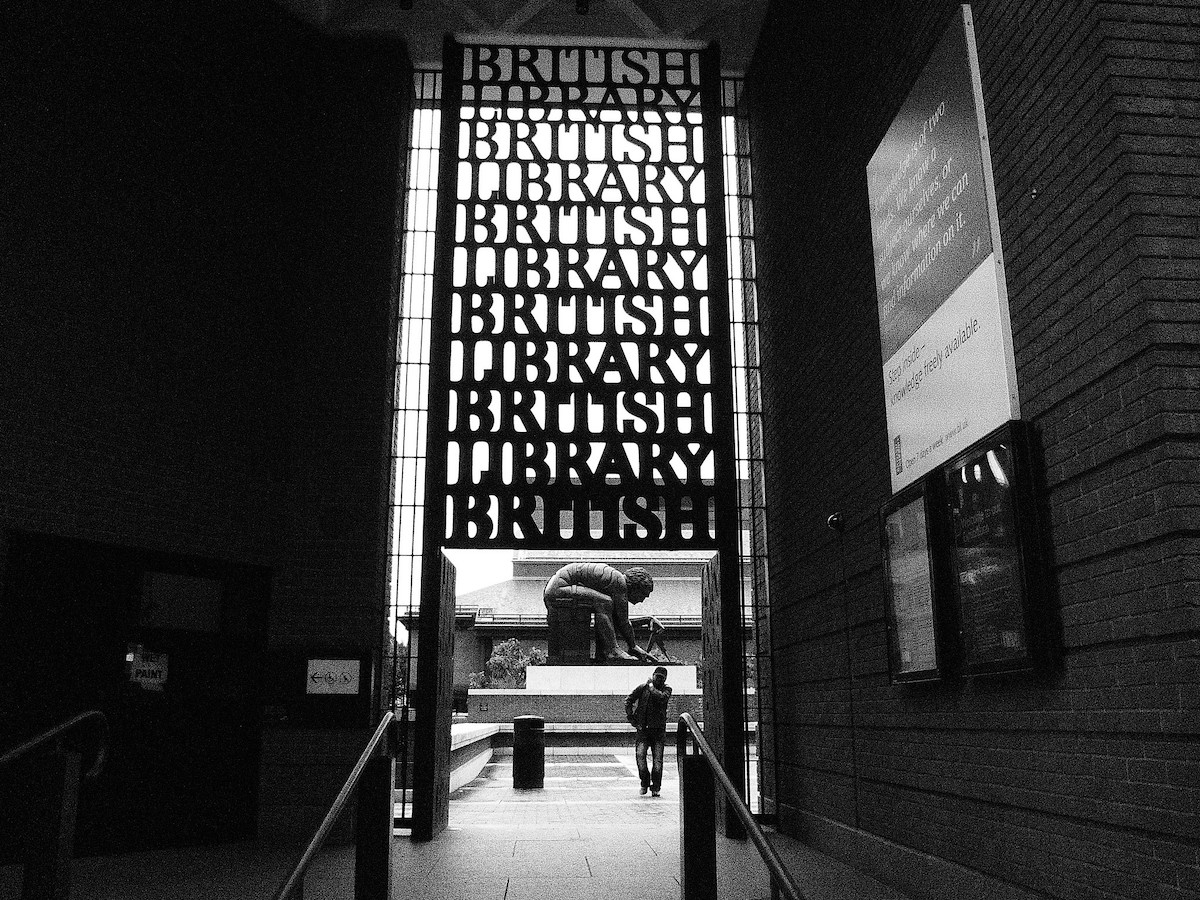

Denis Merklen : Il est possible que la transformation en maison de service public rapproche les habitants et leur bibliothèque. C'est une vieille proposition, qui reprend à son compte le point de vue britannique, qui inclut des services publics et des conseils administratifs au sein de la bibliothèque. L'autre mesure positive serait de permettre une participation des habitants aux décisions relatives à la bibliothèque. De toute façon, cette proposition du gouvernement va dans le même sens que le reste de sa politique : une libéralisation, un changement du rôle de l'État qui serait la solution. Nous aurons d'autres bibliothèques que celles que nous connaissons aujourd'hui.

Mais il ne faut pas oublier qu'une bibliothèque doit continuer d'être une bibliothèque. Une bibliothèque peut-elle être un outil de socialisation politique ? Si oui, quel type d'outil ? Je ne crois pas qu'une mesure gouvernementale apporte une solution à ce type de conflits, c'est une réflexion locale et nationale qui le permettra.

La bibliothèque participative peut améliorer la vie des bibliothèques, et plus de démocratie ne peut aller que dans le bon sens et pourra constituer une réponse à la désaffection de la bibliothèque, mais ne sera pas la réponse aux agressions qui visent la bibliothèque. Dans ces quartiers, ces jeunes ont un lot énorme de problèmes, ils ne vont pas venir en discuter à la bibliothèque : il faut un vrai espace de participation, où l'on se penche sur son sort, sa place dans le monde, les conflits dans lesquels on est engagé.

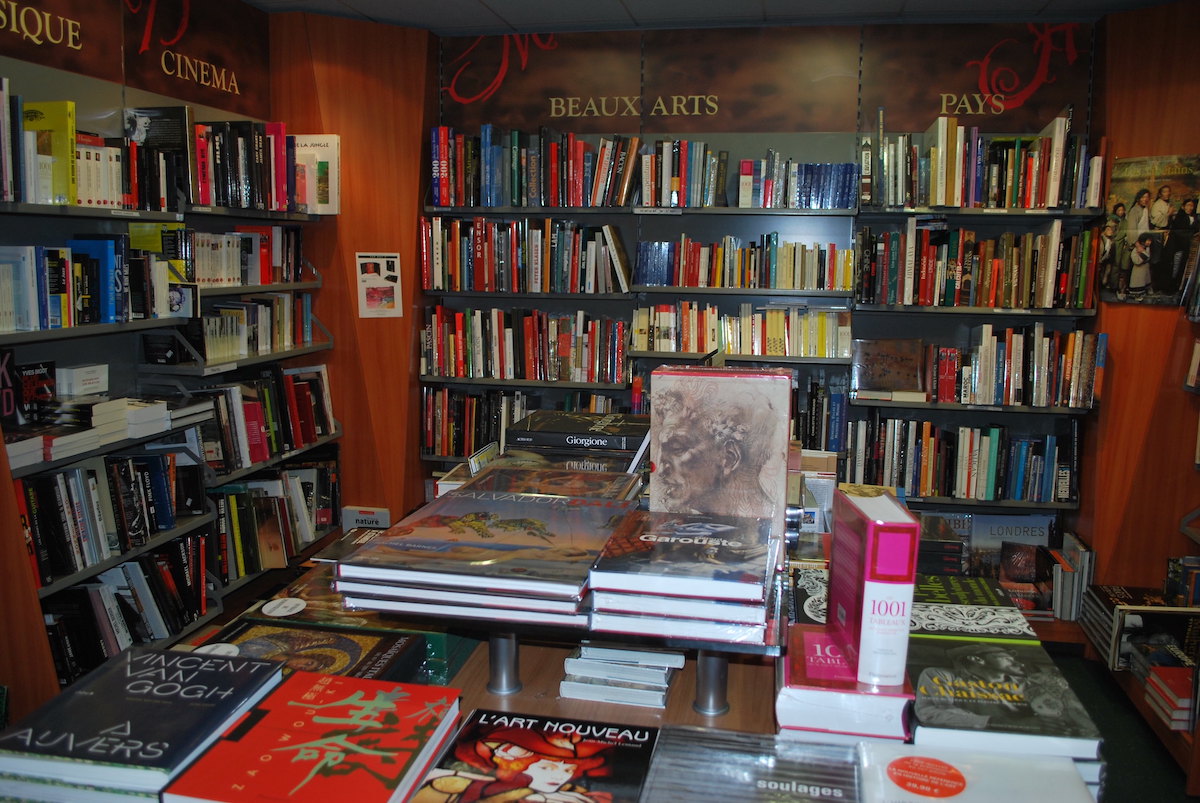

Denis Merklen - Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? - Presses de l'Enssib - 9791091281140 - 39 €

Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?

Paru le 25/11/2013

349 pages

Ecole Nationale Supérieure Sciences Information Et Bibliothèques

29,00 €

2 Commentaires

Libra26

17/03/2018 à 10:49

"Lyon : après le démantèlement d'un trafic de drogues, la bibliothèque incendiée"

Une des réponses à cette question "Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques" est là dans ce titre.

pas besoin de tourner autour du pot.

On brûle les bibliothèques par représailles, par vengeance, par stupidité, par obscurantisme.

les bibliothèques sont associées au pouvoir politique, donc à la loi.

Oui les bibliothèques sont porteuses de la loi, du respect, de la pluralité.

Pour autant, les bibliothèques sont proches des quartiers, apportent la culture, des animations, un espace ouvert.

Evoquer et regretter les bibliothèques populaires d'antan me paraît étriqué comme argument.

Connaissez-vous monsieur Merklen les bibliothécaires?

leur passion pour la culture

pour les autres

leur implication au quotidien pour ouvrir la bibliothèques à tous...

certes les bibliothécaires ne tolèrent pas la violence gratuite, ni des petits dealers qui cherchent à prendre possession de territoires...

MAIS c'est tant mieux!

Ribiata

03/07/2023 à 18:53

bonjour,

je crois que c'est une erreur de prendre le discours de Denis Merklen comme étant contre les bibliothécaires ni contre les bibliothèques, ou comme justifiant les incendies et dégradations de bibliothèques. Il cherche à comprendre et à faire comprendre la raison de ces dégradations, loin des réponses toutes faites fournies par nos crédos professionnels tels que

"Oui les bibliothèques sont porteuses de la loi, du respect, de la pluralité.

Pour autant, les bibliothèques sont proches des quartiers, apportent la culture, des animations, un espace ouvert."

réponses auto-gratifiantes mais à l'évidence très insuffisantes et proches du déni. Si nous, bibliothécaires, ne sommes pas capables, en tant de crise, de "penser contre nos cerveaux", d'écouter les voix discordantes, nous décrédibilisons toute notre action... et ces crédos, précisément.

Face à ces problèmes, il ne s'agit pas de céder aux "petits dealers" (pourquoi "petits" ?), mais il s'agit bien de réfléchir à notre rôle et à notre positionnement pour mieux remplir nos missions là où elles sont le plus difficiles à remplir. C'est exactement le sens du discours de Denis Merklen... qui connaît très bien les bibliothécaires :)