Des sergents à verge aux mouches : histoire de Paris et sa police

ESSAI HISTORIQUE – « Paris était perçue par les agents de la lieutenance, du moins ceux qui écrivaient, comme un ensemble grouillant, confus, chaotique et porteur de multiples dangers. » Dès lors, comment faire pour y remédier ?

Le 13/08/2018 à 09:45 par Audrey Le Roy

Publié le :

13/08/2018 à 09:45

Cette question, récurrente au cours des siècles, est le cœur de l’étude, La police des Lumières, de Nicolas Vidoni, publiée chez Perrin. Maître de conférences en histoire moderne à l’université Paul Valéry-Montpellier, ses travaux portent sur l’histoire des polices et l’histoire politique urbaine.

Pour bien appréhender ce livre complet, mais destiné à un public averti, il faut sortir de la définition actuelle de la police et plutôt l’envisager comme un agent d’administration du territoire. Elle est pensée, depuis le Moyen Âge, plus comme un soutien à la monarchie pour assurer le bien commun.

Comment cette police a-t-elle évolué entre les XIIIe et XVIIIe siècles ; comment à partir du XVIIe siècle a été envisagée la régulation des désordres urbains ; comment, enfin, les idées des Lumières ont redéfini les rapports entre société et monarchie ? Voici en substance, les questions auxquelles ce livre tente de répondre.

Dès la fin du XIIIe siècle, l’envie de réorganiser le territoire pour mieux le contrôler se fait sentir, pour cela les autorités compétentes vont plus ou moins se baser sur l’ancien droit romain. « Descendant progressivement au niveau de la vie quotidienne, les ordonnances de police, royales puis municipales, permettaient de dépasser le simple idéal de concorde sociale pour définir pratiquement la mise en œuvre de cet ordre : la police. » C’est également le début de la mise par écrit des ordonnances, et donc des archives et pour les historiens des sources primordiales.

Du XIIIe au XVIIIe siècle, les efforts de la police se portent sur l’assainissement de la ville pour éviter la propagation des épidémies ; sur une circulation fluidifiée, certaines rues comme celle de la Ferronnerie sont continuellement encombrées — ce que ne contredirait pas Henri IV — ; sur la lutte contre les « oisifs », vivre dans un dénuement proche de celui du Christ ne semble plus être en odeur de sainteté, il n’est plus utile d’être pauvre pour être un bon chrétien ; améliorer la sécurité dans les rues en passant par un meilleur éclairage par exemple.

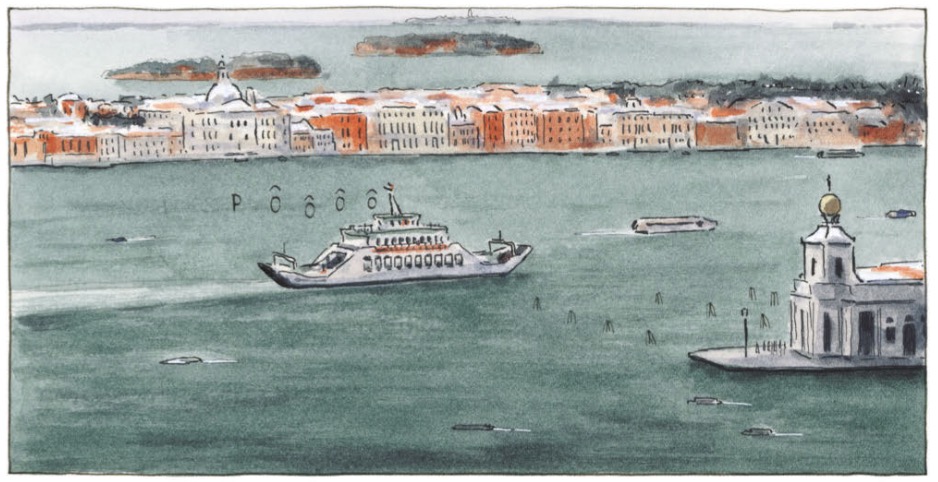

L’amélioration de l’administration urbaine fut donc un leitmotiv et Paris, « regardée comme une capitale à aménager et surtout à contrôler », en fut le laboratoire expérimental.

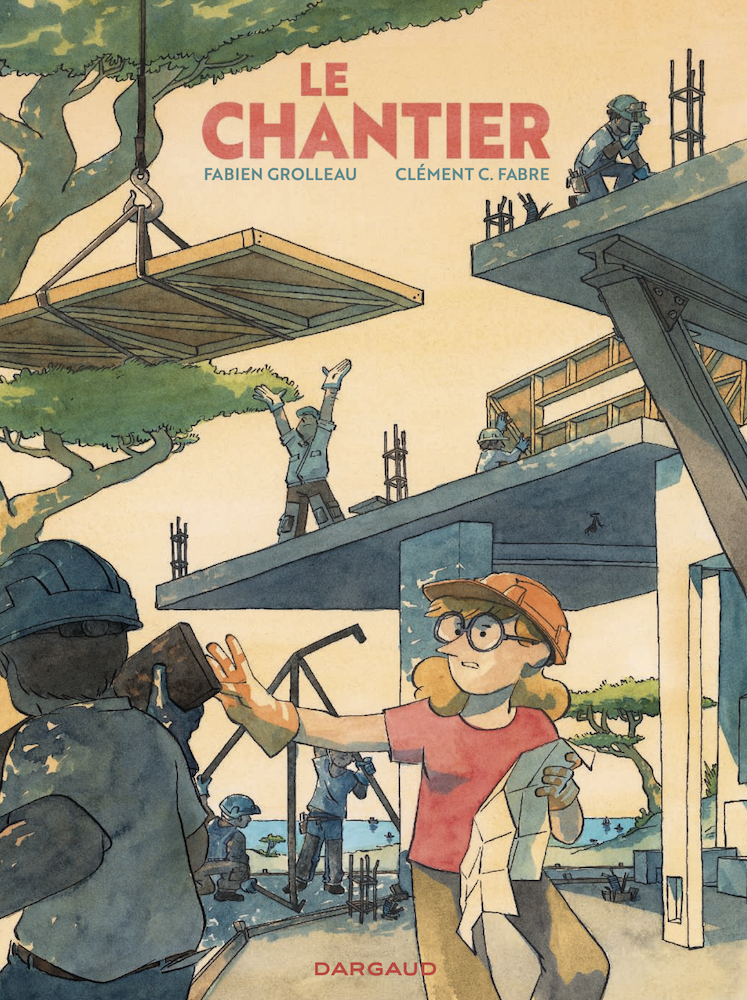

Le Grand Châtelet vu depuis la rue Saint-Denis 1800

Le Châtelet est le siège de la justice royale du prévôt. En 1500, celui-ci a sous sa houlette un corps de notaires, un lieutenant civil dont dépendent des clercs et un lieutenant criminel dont dépendent les « sergents à verge », la verge étant un bâton marqué d’une fleur de lys, ce sont ces derniers qui parcourent les rues afin de maintenir l’ordre. En plus des agents du Châtelet, on compte également des agents de l’Hôtel de Ville. Ces derniers envisageant la ville dans son ensemble là où les agents du Châtelet « concentraient plutôt leurs efforts sur des objets précis. »

Paris se divise, au XVIe siècle, en 16 quartiers, eux-mêmes divisés en « cinquantaines et dizaines ». Ce sont les chefs de famille qui assurent le maintien de l’ordre dans leur périmètre, souvent une rue. Ils étaient sous la responsabilité d’un quartenier, élu par eux, qui lui-même devait rendre des comptes aux agents.

À toutes ces personnes s’ajoutent encore : une milice, d’origine militaire, qui surveille surtout les portes de la ville la nuit, ainsi que les agents du guet composés « de maîtres des métiers sous les ordres d’un agent du roi, le chevalier du guet. »

Enfin, en 1544, sont créés le Bureau des pauvres, et sa police, afin de trier les « bons » des « mauvais » pauvres et ainsi réguler la mendicité. « L’ensemble de ces corps constituait donc un moyen armé d’exercer une violence légale contre la population, au nom de l’ordre et de la sécurité, et dans le but d’assurer la police. »

De nombreuses personnes sont susceptibles d’être surveillées, mais l’effort se concentre surtout sur les étudiants et aubergistes. Les étudiants, car ils « constituaient à l’époque une catégorie sociale perçue comme turbulente et potentiellement émeutière, en particulier les étudiants de la rive gauche rattachés à l’Université » — rien de nouveau sous le soleil —, les aubergistes, car gérants de lieux propices à la violence, à la débauche et aux complots.

Pour les surveiller, la police ne pouvait se contenter de ses propres forces et fit donc appel à des « mouches », on dirait aujourd’hui des « indics ». On estime qu’au XVIIIe siècle, ces « mouches » étaient environ 3000 dans la capitale, « ce qui modifie sensiblement les effectifs de police. »

En définitive, s’accroît, à partir du XVIIe siècle, la volonté de rationaliser l’administration urbaine, volonté royale, mais également municipale, ce qui va, entre autres, pouvoir permettre l’entrée en scène de la monarchie absolue mise en place par Louis XIV, mais qui n’aurait probablement pas été possible s’il n’y avait pas eu d’efforts conjoints de la part de la société : «l’absolutisme passa concrètement par des actions policières d’encadrement social. »

Dès 1652, les ordonnances furent validées par le Parlement de Paris afin « de leur conférer une plus grande légitimité » ce qui traça la route à un autre texte, voté en 1663, annonçant que les autorités se passeraient dorénavant de l’avis de la population (chefs de famille) pour prendre des mesures.

C’est à Colbert que nous devons la création du recensement par la mise en place de plusieurs enquêtes qui avaient pour but de mieux « connaître l’état [du royaume] afin de le réformer puis de le diriger. » Ces enquêtes furent au cœur de ce que les historiens appelèrent le « colbertisme ».

C’est à Colbert que nous devons la création du recensement par la mise en place de plusieurs enquêtes qui avaient pour but de mieux « connaître l’état [du royaume] afin de le réformer puis de le diriger. » Ces enquêtes furent au cœur de ce que les historiens appelèrent le « colbertisme ».

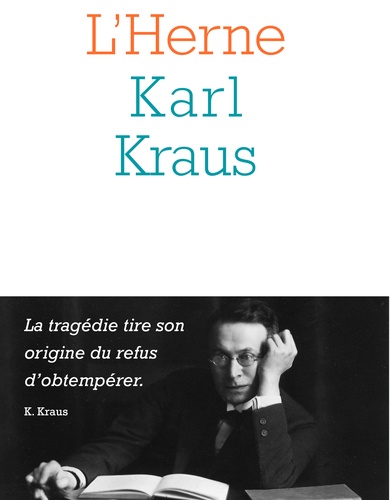

Afin d’encadrer tout cela fut créé, en mars 1667, la lieutenance générale de police chargée d’appliquer les règlements. Le premier lieutenant de police fut La Reynie (1625-1709 - tableau de Pierre Mignard), de 1667 à 1697, suivit de d’Argenson de 1697 à 1718. Ce sont les deux plus connus.

Mais malgré toutes ces excellentes bonnes volontés, pas encore de révolution urbanistique en vue. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle — siècle des Lumières — que les choses remuèrent un peu… si l’on peut dire.

En 1702, on passe de 16 à 20 quartiers avant de revenir à 16 en 1789. Il s’agissait plus pour les révolutionnaires de « mettre à terre […] le symbole d’un pouvoir considéré à la fin du XVIIIe siècle comme inique, injuste et despotique » (Rousseau et Montesquieu sont passés par là) que de penser l’administration urbaine.

Néanmoins, la police va s’entourer de plus en plus « d’experts », que cela concerne le nettoyage des rues, leur éclairage ou bien l’appel à des architectes pour penser la construction et éviter incendies et autres incidents.

L’intégration dans la police de penseurs devant résoudre des « problèmes concrets », à savoir uniformiser la ville et mieux identifier les espaces, va permettre de commencer à installer une signalétique : nom de rue, numérotation, immatriculation, homogénéisation des enseignes.

Ne nous y trompons pas, avec l’intégration de certaines idées des Lumières dans les pratiques policières, « il s’agissait bien [argument non avoué] d’une pratique policière de façonnement de la matérialité urbaine à des fins de repérage. »

En conclusion, l’organisation administrative de Paris s’est surtout réalisée « au coup par coup » afin d’assurer « le bon ordre ». Cependant si la lieutenance a « réussi à s’imposer comme acteur dans la capitale », la ville n’en fut pas révolutionnée pour autant, elle était encore et toujours terriblement sale et si nous ne pouvons comparer notre ville à celle du XVIIIe siècle, force est de constater tout de même qu’elle est toujours !

Quant à sa police, elle se méfie toujours autant de la jeunesse et des piliers de bar…

Nicolas Vidoni – La police des Lumières – Perrin – 9782262041458 – 24 €

La police des Lumières. XVIIe-XVIIIe siècle

Paru le 26/04/2018

399 pages

Librairie Académique Perrin

24,00 €

Commenter cet article