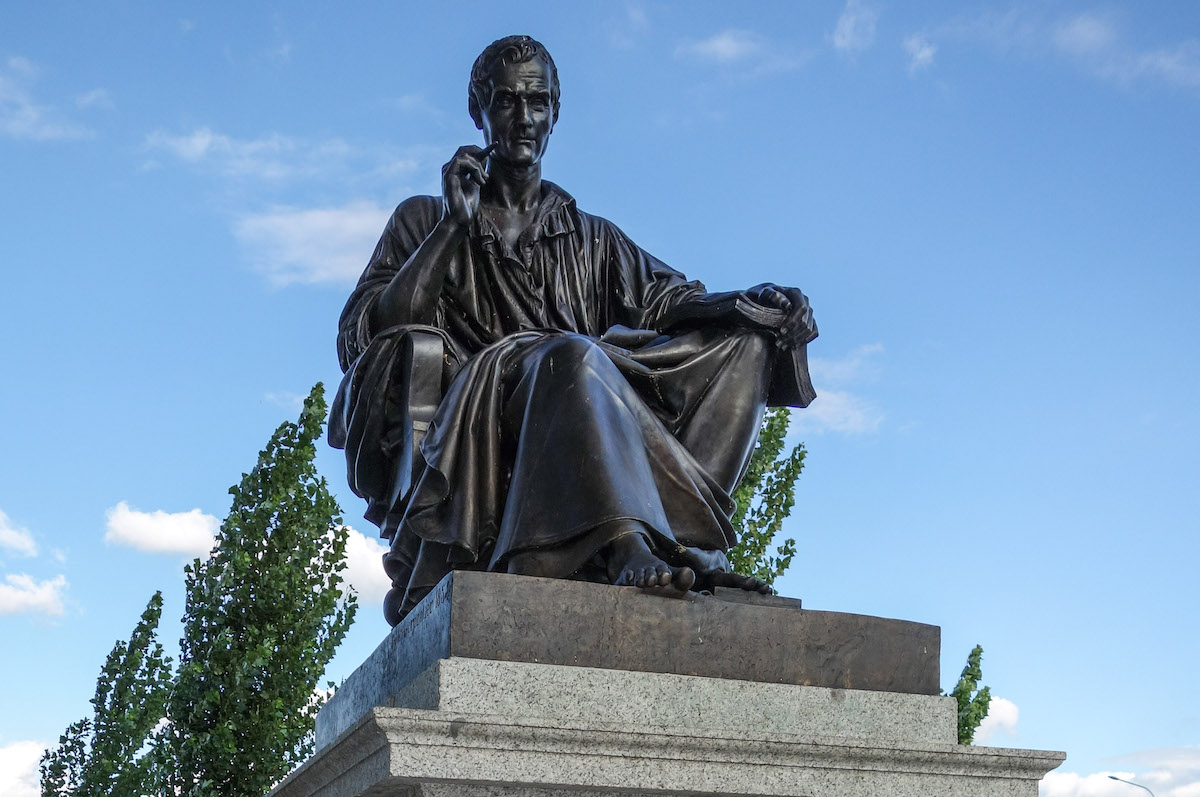

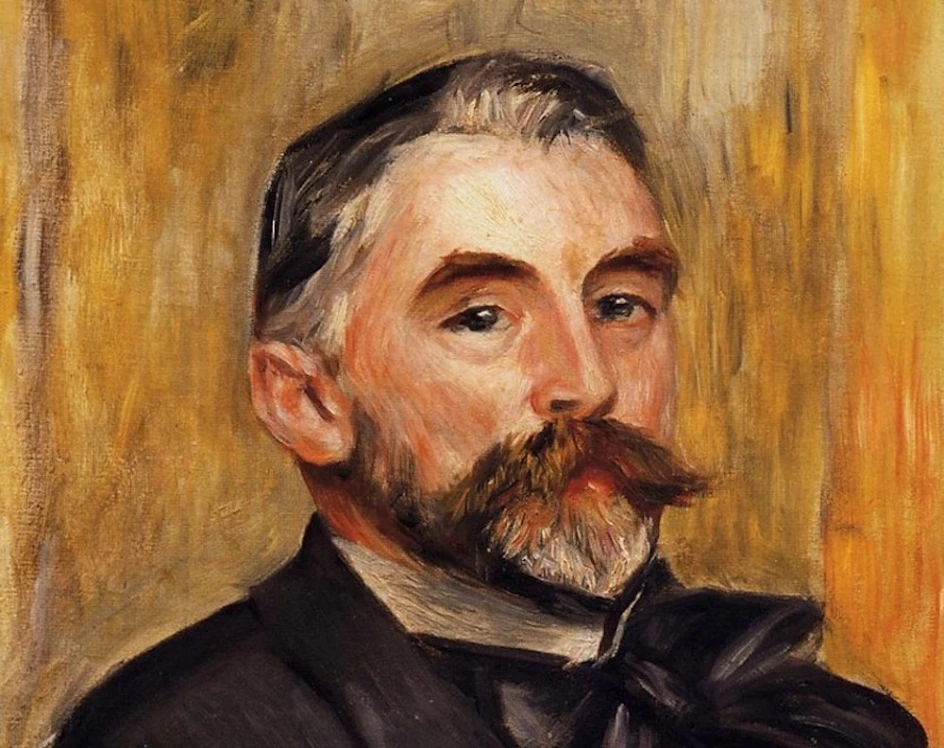

La philosophe et philologue Barbara Cassin, médaille d’or 2018 du CNRS

La philosophe et philologue Barbara Cassin, auteure d'Éloge de la traduction. Compliquer l'universel (Fayard, 2016) et La nostalgie. Quand donc est-on chez soi ? Ulysse, Énée, Arendt (Autrement, 2013), a reçu la médaille d’or 2018 du CNRS, plus haute distinction scientifique française.

Le 28/09/2018 à 10:35 par Antoine Oury

Publié le :

28/09/2018 à 10:35

Cette récompense, qui lui sera remise à Paris le 18 décembre 2018, couronne une œuvre traversée par la question du pouvoir des mots et du langage, de la traduction comme moyen de « faire avec » les différences culturelles, et qui a constamment articulé enjeux contemporains et recherche pointue sur les textes de l’Antiquité grecque.

Ses travaux constituent une contribution exceptionnelle à la recherche sur la philosophie du langage, dans une perspective à la fois historique et pratique. Ils sont aussi ceux d’une chercheuse engagée, notamment sur le plurilinguisme.

Née le 24 octobre 1947 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Barbara Cassin suit des études de philosophie à la Sorbonne. Après un début de carrière en tant qu’enseignante et traductrice (notamment d’Hannah Arendt), elle entre au CNRS en 1984. Helléniste et germaniste, elle est aussi éditrice et directrice de collections consacrées à la philosophie.

Elle est actuellement directrice de recherche émérite au CNRS, membre du Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique (CNRS/Sorbonne Université) — qu’elle a dirigé de 2006 à 2009 — et membre du laboratoire d’excellence TransferS, né de la problématique des transferts culturels qu’elle a portée à l’échelle mondiale.

Les premiers travaux de recherche de Barbara Cassin s’attachent à relire notre réception de la philosophie antique à l’aune de ce qu’elle a rejeté : la pensée sophistique (L’Effet sophistique, Gallimard, 1995). Ce détour lui permet de questionner les fondements de la pensée rationnelle et d’analyser ce qui fait l’efficacité d’un discours.

Mots et discours

Elle met cette connaissance du « pouvoir des mots » au service de la Commission vérité et réconciliation, en Afrique du Sud, en 1995. Son travail porte sur la manière dont la parole et son partage font émerger le peuple arc-en-ciel dans le contexte de la fin de l’apartheid (Vérité, réconciliation, réparation, codirigée avec Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar, Seuil, 2004).

Parallèlement, elle a réuni pendant près de dix ans une communauté de 150 chercheurs en philosophie, langues et littératures, autour d’un projet ambitieux : le Vocabulaire européen des philosophies, Dictionnaire des intraduisibles (Le Seuil/Le Robert, 2004), cartographie les variations subies par les concepts philosophiques à travers les langues et les contextes.

Penser en langues, dans le pluriel des langues, est le motif majeur de son travail et il se déploie dans cette vaste entreprise collective, qui voit le jour grâce à un groupement de recherche financé par le CNRS de 1993 à 2000. L’ouvrage, publié une première fois en français, est adapté ou en cours d’adaptation depuis dans plus d’une dizaine de langues et donne naissance en 2016 au Mucem à l’exposition Après Babel, traduire, portant sur les enjeux culturels et politiques de la traduction et dont Barbara Cassin est la commissaire.

Au fil de son parcours, la recherche de Barbara Cassin s’oriente ainsi vers une visée d’innovation sociale. Son projet actuel de « Maisons de la sagesse », dont les premières sont créées à Marseille et Aubervilliers, en est une sorte de point d’orgue. Barbara Cassin a pensé les Maisons de la sagesse du 21e siècle comme « un réseau de lieux et d’actions centré autour de la traduction comme savoir-faire avec les différences », un espace de travail entre les cultures à même d’aider les immigrés dans leur parcours d’intégration ou de faire dialoguer les religions.

Commenter cet article