Dans quelle mesure les livres publiés reflètent-ils la société ?

Une correspondance entre littérature et société

Le 29/01/2019 à 10:25 par Antoine Oury

Publié le :

29/01/2019 à 10:25

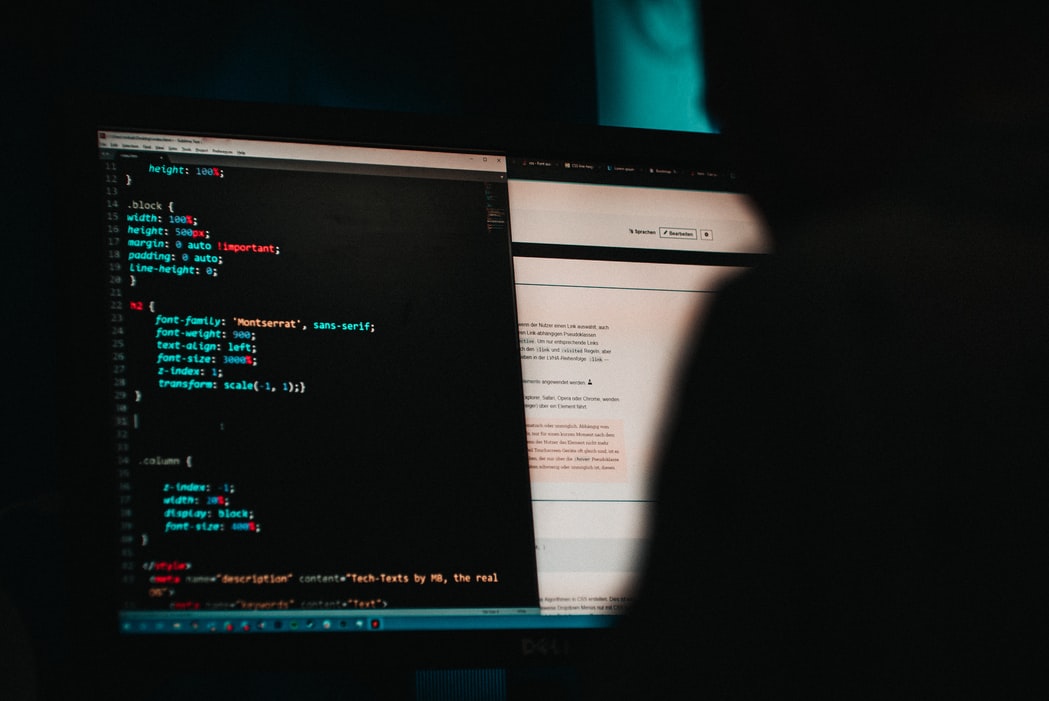

Les livres publiés dans un pays en reflètent-ils son état d'esprit, son niveau de vie ou encore le bien-être de sa population ? C'est la question que se sont posée des chercheurs en psychologie et en science informatique, avant de se lancer dans une analyse de quelque 155 milliards de mots apparaissant dans des livres publiés entre 1800 et 2000 aux États-Unis.

Pour préparer leurs études, les quatre chercheurs — Joshua Conrad Jackson, Michele Gelfand, Soham De, Amber Fox — ont laissé le soin à un algorithme de relever les termes les plus souvent associés à deux idées abstraites : d'un côté, la souplesse de la société, sa tolérance vis-à-vis de différents choix de vie, de l'autre, son intransigeance et sa rigidité.

Ce travail a été confié à une intelligence artificielle pour éviter tous biais dans le choix des termes utilisés dans les suites de l'étude : le programme a ainsi abouti à deux listes de termes caractérisant les deux pôles de la société. Les chercheurs se sont ensuite tournés vers un corpus d'ouvrages publiés entre 1800 et 2000, et disponibles sur Google Books.

« Pour cartographier le changement culturel en Amérique, nous avons analysé le changement dans l'usage du champ lexical de la rigidité et du champ lexical de l'ouverture dans les livres publiés aux États-Unis entre 1800 et 2000 », expliquent les chercheurs. Ces derniers ont d'abord observé que les deux champs lexicaux étaient utilisés tout au long de cette période, ce qui tendait à valider la pertinence des mots sélectionnés par l'intelligence artificielle.

Toutefois, il apparait aussi que lorsqu'un champ lexical est particulièrement utilisé, l'autre l'est beaucoup moins, et vice-versa. Une analyse historique des champs lexicaux a ensuite été mise en œuvre, à l'aide d'une hypothèse de recherche selon laquelle la culture américaine s'est libéralisée entre 1800 et 2000 : « les normes vestimentaires sont devenues plus diverses et permissives », « la liberté d'expression et la mobilité sociale se sont améliorées ces deux derniers siècles », « le service militaire obligatoire et l'interdiction de l'homosexualité disparaissent », notent les chercheurs pour motiver leur analyse.

« Prises dans leur ensemble, ces analyses suggèrent que les normes américaines ont évolué de 1800 à 2000. Les gens utilisent plus souvent un langage lié au non-respect des règles et à l’action contre le respect des normes, et moins utilisé un langage relatif à l'ordre établi et au respect des règles, au fil du temps », assurent les chercheurs. Autrement dit, la littérature publiée entre 1800 et 2000 reflète l'évolution de la société américaine.

Les chercheurs ont ensuite comparé ce résultat général avec d'autres facteurs, plus précis et quantifiables. Par exemple, ils ont comparé cette évolution vers plus de liberté avec le taux de crimes commis par an : les années de « rigidité culturelle » correspondaient à un taux plus important de criminalité, qui s'explique en partie par des taux d'emprisonnement plus importants. Au cours de ces années, les chercheurs ont aussi observé des inscriptions plus importantes dans l'enseignement secondaire.

À l'inverse, les années de « souplesse culturelle » vont de pair avec un dépôt plus important de marques et de brevets, ainsi qu'une hausse de la production cinématographique, ce que les chercheurs associent avec une « créativité sociale ». Du côté des effets négatifs, ces périodes vont généralement de pair avec un taux de grossesse chez les adolescentes plus important.

« Considérées dans leur ensemble, ces analyses prouvent que la rigidité culturelle s'est assouplie de 1800 à 2000 aux États-Unis et que cette libéralisation culturelle au cours de cette période est corrélée à une diminution de l’ordre, mais à un accroissement de la créativité », concluent les chercheurs. Ainsi, l'analyse lexicale de la littérature d'un pays peut apporter des informations sur l'état général de celui-ci.

Les chercheurs ajoutent toutefois un certain nombre de gardes fous et d'avertissements à leur étude : par exemple, la littérature publiée dans un pays sur une période donnée ne représente absolument pas l'ensemble de la population, mais uniquement, en majorité, les classes dominantes. De la même manière, certains critères d'évaluation sont biaisés, comme le dépôt des marques et brevets pour mesurer la créativité : ces dépôts sont le plus souvent effectués par des représentants des classes moyenne et supérieure.

Néanmoins, il est indéniable que le modèle utilisé par les chercheurs, et décrit dans l'article publié par la revue Nature, constitue un outil de compréhension des sociétés supplémentaires.

Commenter cet article