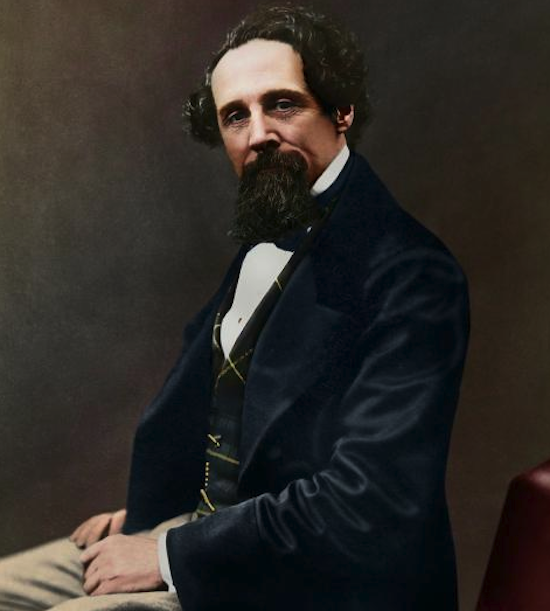

Philosophe et poète, Jean-Louis Chrétien est décédé à 66 ans

Le 28 juin dernier, la philosophie française a vu s’éteindre un de ses penseurs. Le poète et philosophe Jean-Louis Chrétien est mort à Paris à l’âge de 66 ans. Il était plutôt méconnu du grand public et, pourtant, il fut l’auteur de près d’une trentaine d’ouvrages.

Né à Paris le 24 juillet 1952, Jean-Louis Chrétien fit ses études au lycée Charlemagne puis en classe préparatoire à Henri IV. Il sortit premier de sa promotion à l’École normale supérieure en 1972, ainsi qu’à l’agrégation de philosophie en 1974. Il fut baptisé et se tournva vers l'Église à 25 ans.

Il a longtemps enseigné en tant que professeur d’histoire de la philosophie de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge à l’université Paris-Sorbonne. Il avait pris sa retraite l’an dernier.

Jean-Louis Chrétien décida de sa vocation philosophique grâce à ses rencontres avec le philosophe Henri Maldiney et Vladimir Jankélévitch. Heidegger, Platon, Saint Augustin furent les principales influences de son itinéraire et sa réflexion. Il reçut en 2012 le prix du cardinal Lustiger de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, notamment Promesses furtives paru aux Éditions Minuit en 2016, L’Effroi du beau aux éditions Cerf en 1997, ou encore La voix nue — Phénoménologie de la promesse paru aux Éditions de Minuit en 1998.

Son dernier livre est Fragilité paru aux Éditions Minuit en 2017, voici un résumé :

Les Grecs anciens, méditant la condition humaine, voyaient dans la faiblesse, le manque ou le dérobement de la force, un de ses traits essentiels. Les Latins introduiront la fragilité, la possibilité de se briser, parfois tout à coup et de façon imprévisible, et la transmettront aux langues et aux cultures de l’Europe occidentale. Ce « lieu commun » de notre compréhension de nous-mêmes parcourt tous les domaines de la philosophie à la poésie, du roman à la peinture ou à l’histoire.

Bien que nul ne l’ignore, chaque homme et chaque génération le découvrent en acte avec une sorte de saisissement et d’effroi. Ce livre en décrit d’abord les figures variées, dans une longue durée, et suivant la polyphonie des œuvres qui donnent à voir l’humaine fragilité. Il va de l’impuissance et du dénuement du nourrisson comme miroir de notre condition, et des matières fragiles (le verre, l’argile, la bulle de savon) qui en sont les symboles toujours repris, à la fêlure invisible qui soudainement produira la catastrophe.

La poétique des ruines, où l’on contemple les débris des hautes civilisations qui se croyaient là pour toujours, précède une réflexion sur la beauté propre du fragile comme sur la fragilité du beau comme tel. Il y va dans un second temps du concept même de fragilité, de Sénèque à Kant et au-delà. Ce sont les Pères de l’Église latine, et notamment Saint-Augustin, qui donneront à la fragilité un sens fondamentalement moral, celui d’un penchant au mal et à l’injustice, qui ira s’approfondissant, avant que la modernité ne tente de l’écarter.

Avant de mourir, il était sur le point de finir un nouveau titre, l’Absence, qui devait paraître aux éditions de Minuit.

Via Libération.

-1de38f7e-695a-419e-9f93-be945390df40.jpg)

1 Commentaire

Aurélien B.

05/07/2019 à 12:00

Jean-Louis Chrétien fut sans aucun doute l'un des meilleurs professeurs de philosophie que j'ai eu à la Sorbonne, aussi bien en licence qu'en préparation à l’agrégation. Il a réussi à me faire aimer la patristique et Plotin alors que je suis profondément mécréant. Il semblait incapable de s'empêcher de citer Michaux ou Ponge, et débordait de bienveillance et d'amour de la beauté, ce qui faisait de lui quelqu'un de réellement unique à l'Université. Et puis il fut également un grand auteur, je pense : "Augustin et les Actes de Parole" est à mes yeux un très grand livre.