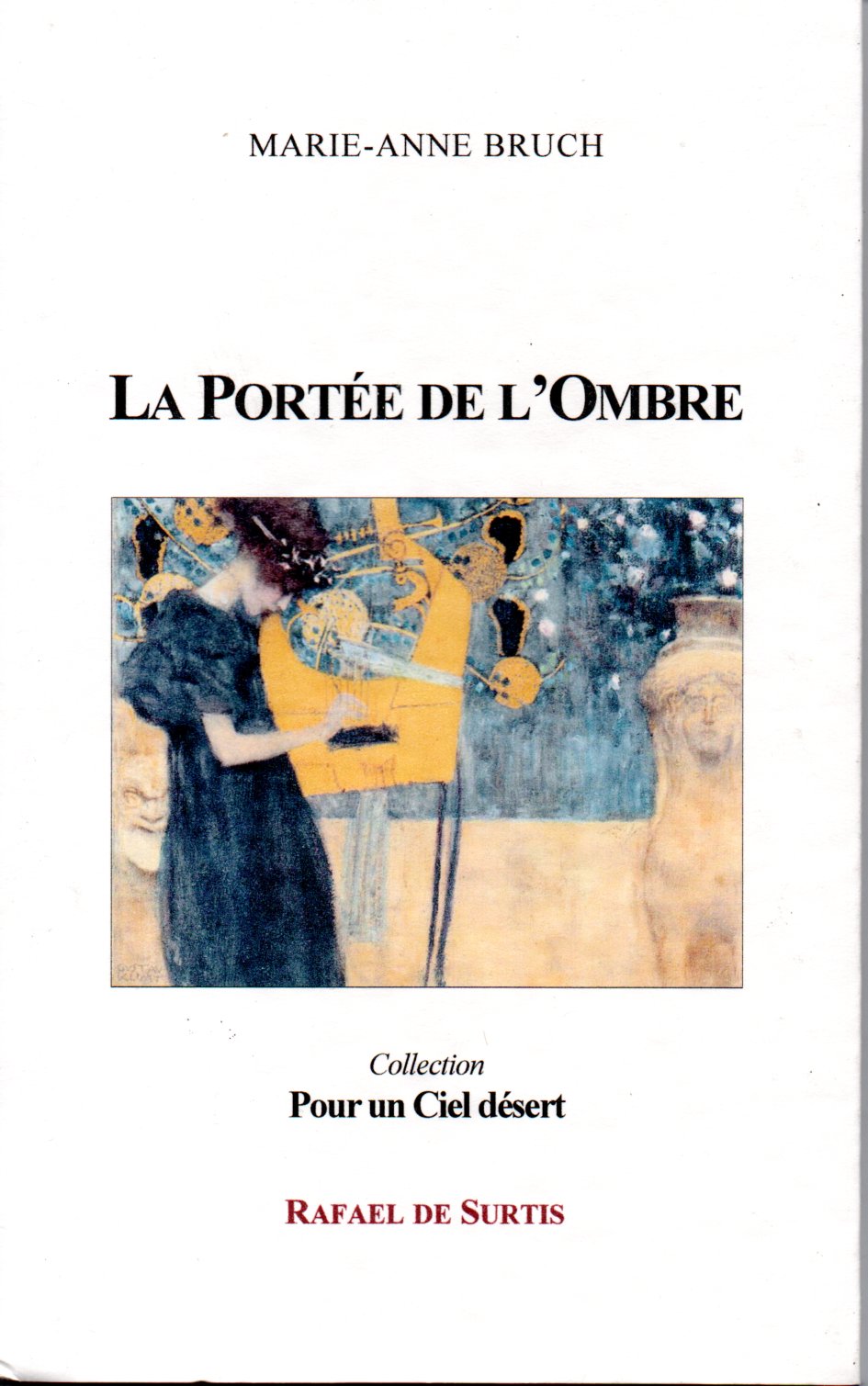

Marie-Anne Bruch : “J’ai du mal à considérer l’écriture comme une thérapie”

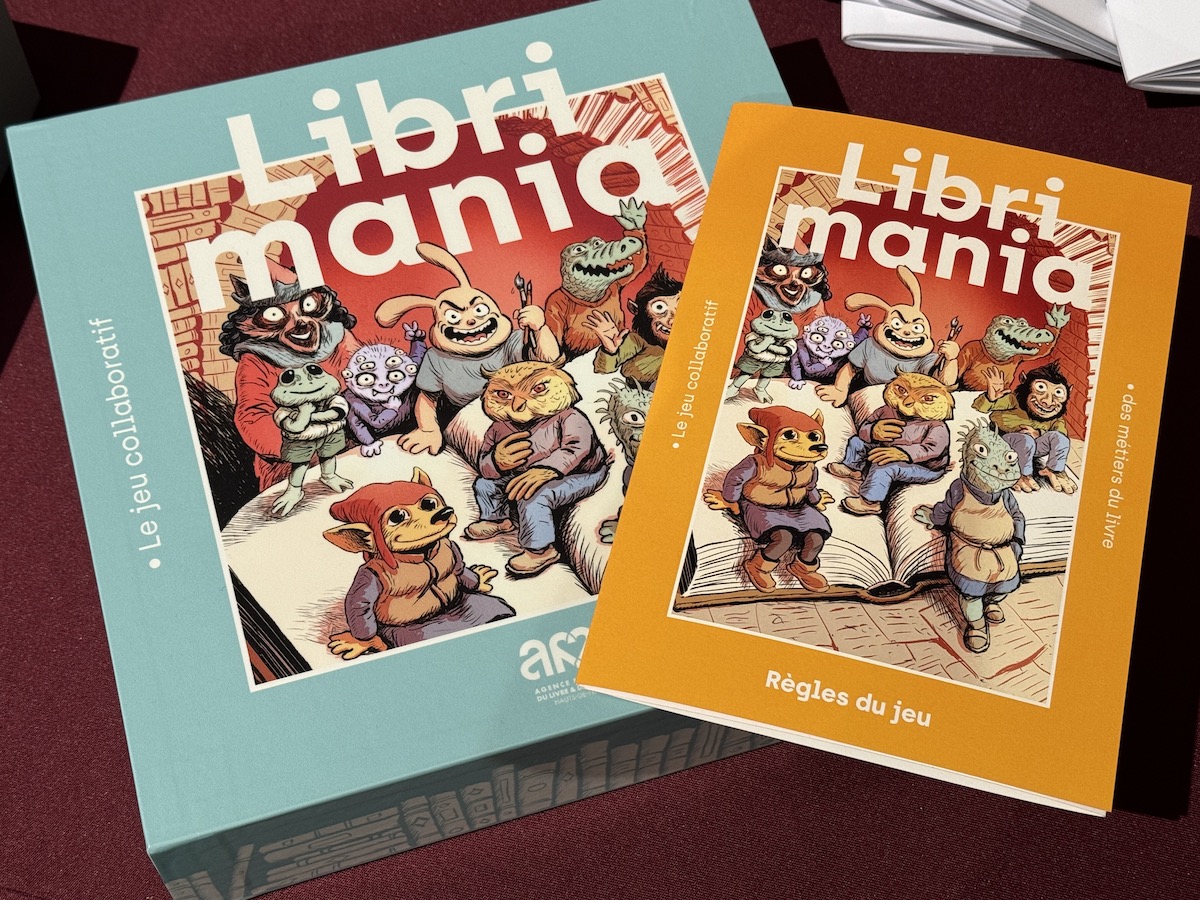

Série de proses courtes, publiées par Rafael de Surtis, La portée de l’ombre évoque l’enfermement psychiatrique, et s’apparente ainsi à un récit autobiographique entrecoupé de réflexions autour de la musique. Merveilleusement lisible, composé dans un style sobre et clair, l’ouvrage nous livre ainsi quelque chose d’intime, à valeur universelle. Par Étienne Ruhaud.

Le 25/02/2023 à 09:30 par Auteur invité

4 Réactions | 340 Partages

Publié le :

25/02/2023 à 09:30

4

Commentaires

340

Partages

Née en 1971, auteure de cinq recueils, Marie-Anne Bruch commence à écrire dès 1989 et obtient le Prix Arthur Rimbaud en 1996. Ayant suivi des études d’Histoire de l’art à la Sorbonne, elle se consacre désormais entièrement à la littérature, collaborant à de nombreuses revues et animant un blog créatif et critique, « La bouche à oreilles ».

ActuaLitté : La portée de l’ombre se présente comme un récit alterné. D’une part, tu évoques tes crises de folie en italique, ensuite tu parles de différents compositeurs (classiques ou pas), dans un second chapitre, cette fois en caractères romains. Considères-tu qu’il s’agit là de poésie en prose ? Peut-on parler de poésie autobiographique ? Ou d’une sorte de journal intime rétrospectif ?

Marie-Anne Bruch : Ce sont des proses – j’espère qu’elles sont poétiques. Bertrand Degott avait également parlé de poésie autobiographique à propos de mes recueils. Cela correspond bien à mes intentions. Si j’écris à propos de ma vie, ce n’est pas parce que je la trouve plus intéressante que celle des autres, ni parce que j’ai envie de me mettre en avant ou de m’exhiber personnellement.

Mais mes souvenirs me fournissent un matériau très abondant, immédiatement disponible et plein de possibilités, d’interprétations et de relectures variées. C’est sans doute le domaine que je maîtrise le mieux. Si j’en connaissais un autre plus à fond, c’est ce sujet que je préférerais développer.

Tu tiens également un blog depuis des années, dans lequel tu analyses divers textes et auteurs contemporains, ou pas. Le blog nourrit-il tes livres ? Par exemple, t’arrive-t-il de reprendre des billets de blog dans tes ouvrages écrits ?

Marie-Anne Bruch : Le blog nourrit mes livres de façon indirecte, dans le sens où il permet d’exercer mon écriture en prose et mon sens critique avec une certaine précision. Il m’incite également à lire davantage et à diversifier les auteurs sur lesquels je me penche. À me tenir un peu au courant de l’actualité poétique, ce qui est nourrissant et stimulant pour l’inspiration.

Comme nous l’avons dit plus haut, le livre est pour moitié consacré à la musique que tu écoutes, et qui semble t’apaiser. Tu cites ainsi de nombreux compositeurs. On sait que les psychiatres utilisent la musicothérapie. Crois-tu que cet art puisse apaiser les troubles psychiques ? La musique a-t-elle une influence directe sur ton écriture ?

Marie-Anne Bruch : Je suis persuadée que l’art-thérapie et la musicothérapie sont des aides très précieuses pour soigner les maladies psychiques. Quand la pensée est trop confuse, trop embrouillée, ou qu’elle se trouve au contraire appauvrie et réduite à presque rien, l’accès à la parole devient très difficile. À ce moment-là, le recours à la musique ou aux arts plastiques parait essentiel.

On dit par exemple que les dépressifs ont une perception du temps très ralentie et quasiment immobile : la musique permet de redonner le rythme, le mouvement, la pulsation manquante. Et puis la mélodie est une phrase qui parle au moins autant au corps qu’à l’esprit. On peut renouer avec les plaisirs de la vie, grâce à elle.

De fait, au fur et à mesure qu’on progresse dans le recueil, on croise des musiques plus actuelles, plus populaires. Ton propre style est parfaitement lisible, loin de toute abstraction. La poésie doit être faite par tous, non par un, selon Lautréamont. Penses-tu que la poésie se doit d’être populaire, accessible?

Marie-Anne Bruch : Je suis assez partagée sur ce sujet. Une poésie populaire, pourquoi pas, sur le principe. Mais la poésie n’aura jamais autant de fanatiques que le football ou les jeux vidéo, ce qui n’est pas forcément un mal. On peut considérer que Prévert ou Aragon étaient en leur temps des poètes populaires. Largement lus, appréciés, adulés. Autant pour des raisons politiques que littéraires, je crois.

Et puis, leurs poèmes touchaient un vaste public grâce aux chanteurs célèbres et talentueux qui les mettaient en musique. À notre époque, il y a quelques poètes et poétesses adeptes des réseaux sociaux et qui remportent de gros succès. Je n’ai rien contre leur business mais j’ai pris un chemin très différent.

En tout cas, il est certain que je ne recherche pas l’élitisme et encore moins l’hermétisme. Mais je fuis également la poésie trop plate ou celle qui se complaît dans les facilités en croyant flatter le goût commun. Un juste milieu me paraît souhaitable.

Tu évoques également des peintres, parmi lesquels Munch, Klimt, Friedrich ou Gauguin. Pratiques-tu les arts plastiques ? La peinture nourrit-elle ton inspiration ?

Marie-Anne Bruch : Enfant et adolescente, je passais presque tout mon temps libre à dessiner ou à peindre. La bibliothèque de mes parents était riche en livres d’art et j’adorais les feuilleter, apprendre à reconnaître le style d’un peintre ou l’idée directrice d’un mouvement artistique. Ma mère était guide-conférencière dans un musée archéologique et il arrivait que je l’accompagne dans ses visites, avec des groupes de touristes.

Après le baccalauréat, j’ai suivi des études d’histoire de l’art, tout en continuant à peindre pour mon plaisir. À l’époque, je me projetais vaguement dans un avenir de critique d’art mais ce n’était qu’une velléité passagère. Par la suite, la poésie a pris de plus en plus de place dans ma vie, et même une place centrale, tandis que la peinture devenait un peu plus secondaire.

Mais j’aime encore prendre mes pinceaux de temps en temps, par exemple pour créer l’illustration d’un recueil ou, après la lecture d’un poème, laisser vagabonder mon imagination.

En revanche, hormis Kafka, tu ne cites aucun auteur dans le livre. Plusieurs écrivains, tel Nerval, Hölderlin, Unica Zürn ou Artaud, ont été internés, frappés par la folie et en ont parlé. As-tu des sources d’influence à ce niveau-là ? Lis-tu des récits consacrés à l’enfermement psychiatrique ?

Marie-Anne Bruch : L’Ombilic des limbes, le Pèse-nerfs et la correspondance avec Jacques Rivière ont profondément marqué mes jeunes années. Vers 20-25 ans, ce livre d’Antonin Artaud (chez Poésie/Gallimard) était à mes yeux une référence, un modèle littéraire.

Dans ces mêmes années, je découvrais Poèmes de l’autre vie d’Hölderlin, des textes écrits pendant son internement à l’asile, et cela m’avait étonnée, perturbée, intriguée, sans que je puisse dire si ce livre me plaisait ou pas. J’avais lu également Le Journal de Nijinski, témoignage de sa schizophrénie, qui m’avait semblé absurde.

Ce qui est curieux, c’est qu’avant l’âge de 32 ans, je n’avais jamais été hospitalisée en psychiatrie et j’étais très loin d’imaginer que ce sujet me toucherait un jour d’une quelconque façon. Avant cet âge, les livres que je pouvais lire sur la folie m’intéressaient par leur étrangeté. C’était dépaysant de se confronter à ces gouffres psychiques, à peine imaginables pour moi. Il y avait une atmosphère un peu fantastique ou horrifique autour de ces lectures, aussi fascinantes que de beaux tableaux surréalistes.

Par contre, après mes premiers séjours psychiatriques, ce type de livres a commencé à me concerner. Ils ont cessé de m’effrayer ou de me mettre mal à l’aise. Ils ont aussi un peu perdu de leur magie. J’ai lu L’homme jasmin d’Unica Zürn il y a une dizaine d’années, c’est un très beau livre, touchant, de même que La Cloche de détresse de Sylvia Plath. Face aux ténèbres de William Styron a ravivé certains souvenirs que je croyais enfouis.

J’ai aimé les journaux psychiatriques de la poète Anne Barbusse (Moi, la dormante et Les Accouchantes nues, parus chez Unicité). Le Festin de Fumée, recueil poétique de Denis Hamel, a aussi eu un fort impact sur ma perception de la folie et de son traitement par la société. Ces livres me touchent parce qu’ils sont totalement sincères et sans artifices. Ils osent affronter des idées que la plupart des gens évitent. Je ne sais pas s’ils ont influencé mon écriture, peut-être inconsciemment.

On est frappé, en te lisant, par la simplicité travaillée de ton style. Le lyrisme affleure par moments, surtout quand tu parles de musique. On sait par ailleurs que tu as publié un recueil de haïkaï. Comment, concrètement, écris-tu ? As-tu le sentiment de tendre vers l’épure, en supprimant par

exemple des adjectifs ?

Marie-Anne Bruch : Je travaille de manière différente sur chaque recueil. Il n’y a rien de systématique. Je ne me fixe pas d’interdits ou d’obligations. Pour certains livres – notamment celui de haïku – je privilégie en effet l’épure et la clarté car cette forme poétique s’y prête. J’aime bien me frotter à des formes variées – plus ou moins contraignantes – et chacune offre une palette particulière et demande à ajuster son style.

Par exemple je prépare en ce moment un nouveau recueil de proses sur les quartiers de Paris, dans lequel je ne lésine pas sur les adjectifs ou les adverbes.

Pour en revenir à la psychiatrie, les médecins apparaissent souvent comme des personnages hostiles, assez peu empathiques. Tu insistes également sur la déshumanisation des patients. Tu as ainsi le sentiment d’appartenir désormais à une sous-humanité. Penses-tu que la psychiatrie écrase plus qu’elle n’aide ? Quel est ton regard actuel sur cette institution ?

Marie-Anne Bruch : Le rôle des psychiatres est essentiellement, sinon exclusivement, de prescrire des médicaments. Ils ne voient dans leurs patients qu’un ensemble de symptômes significatifs qui les oriente vers tel diagnostic puis vers le traitement approprié (ou pas). C’est une vision de l’être humain qui se limite à la chimie cérébrale. Une vision purement technique et mécanique des patients. Il suffit de jeter un coup d’œil au DSM (le Manuel de Diagnostic des Maladies Mentales) pour voir ce que ça peut donner, comme catalogage des gens et stigmatisation des malades.

Par exemple, face à un patient dépressif qui ne trouve plus de raisons de vivre, les psychiatres se contentent de lui prescrire un antidépresseur qui stoppe les idées noires. Mais ils ne chercheront jamais à discuter avec cette personne pour l’aider à trouver ou à inventer des belles choses dans sa vie – des buts, des passions, des espérances – qui lui donneraient envie de continuer.

Les médicaments sont très utiles. Nécessaires. Mais pas suffisants. Ceci dit, à l’hôpital, les psychiatres font ce qu’ils peuvent avec les maigres moyens dont ils disposent et je pense qu’ils n’ont simplement pas le temps de discuter plus humainement et plus amplement avec les malades.

Il y a aussi les psychiatres en ville. Ils ont davantage le temps de parler mais on ne s’en réjouit pas toujours. L’une d’entre elles, par exemple, a mis en doute ma nécessité et mon désir d’écrire « parce que je ne valais pas Baudelaire » (le poète le plus récent qu’elle ait jamais lu, probablement). Dans les cabinets libéraux, ce genre d’avis abusifs ou de conseils déplacés est monnaie courante.

Paradoxalement, l’hôpital est aussi un lieu dans lequel tu te sens parfois protégée, tel un cocon, un refuge pérenne, face à un monde extérieur violent, hostile. N’est-ce pas contradictoire ?

Marie-Anne Bruch : Oui, c’est contradictoire. L’idée même d’hospitalisation sous contrainte a quelque chose de paradoxal. Faire le bien des patients contre leur volonté, les priver de liberté pour « les protéger d’eux-mêmes », c’est très ambigu.

On ne sait pas si on est davantage emprisonné dans sa propre maladie ou dans l’institution psychiatrique qui nous incarcère. L’enfermement est à la fois intérieur et extérieur, psychique et physique.

À l’hôpital, j’appréciais les discussions avec les autres patients, c’était l’aspect le plus positif de ces expériences. Les médecins, on les voyait très rarement, en fin de compte.

Tu sembles penser que l’écriture ne délivre nullement du trouble psychique, sinon qu’elle l’aggrave encore. Pourtant le livre s’achève sur une note d’espoir. De fait, la littérature rend-elle heureuse ? Permet-elle justement de dépasser la souffrance psychique ? Par exemple, la composition de ce petit livre t’a-t-elle permis de surmonter certains troubles ?

Marie-Anne Bruch : Il m’est très difficile d’écrire durant mes hospitalisations, au plus fort de mes crises, et lorsque j’essaye de le faire, ça ne donne rien de bon, ni sur le plan poétique ni sur celui de la santé. Mais, après coup, quand je commence à me rétablir, que je retrouve la signification claire des mots et que ma lucidité reprend des couleurs, l’écriture rétrospective sur les événements traversés peut apporter un mieux-être, une compréhension utile… et peut-être l’émotion esthétique d’un lecteur.

J’ai tout de même du mal à considérer l’écriture comme une thérapie. À mes yeux, cela va bien au-delà. Créer des poèmes n’est pas une chose confortable ou destinée à un apaisement de mes maux, qui serait comparable à une compresse ou à un tranquillisant. L’écriture est un chemin souvent ardu, exigeant, qui entraîne des choix de vie pas franchement commodes.

Si on veut mener une existence simple, facile et plaisante, se consacrer de façon sérieuse à la poésie n’est pas du tout la voie adéquate. Mais cela apporte quelque chose de beaucoup plus important et de plus précieux que le bien-être.

Et puis l’idée de thérapie est tournée vers soi-même, alors que je pense écrire surtout pour des lecteurs.

4 Commentaires

Matatoune

02/03/2023 à 08:09

Remerciements pour la sincérité de Marie Laure. 😍

Marzuolo

05/03/2023 à 17:49

« Paradoxalement, l’hôpital est aussi un lieu dans lequel tu te sens parfois protégée, tel un cocon, un refuge pérenne, face à un monde extérieur violent, hostile»...

Ces derniers temps j’ai la malchance de devoir fréquenter les hôpitaux , je peux témoigner que la violence , la hargne, la méchanceté, l’envie de tuer combat à égalité parfois avec celle de sauver des vies.

Cela dit , dans la poésie contemporaine, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil excepté Poutine mais là j’en ai déjà trop dit .

ETIENNE RUHAUD

06/04/2023 à 06:21

Tu dérapes, l'ami, tu dérapes!

Marzuolo

06/04/2023 à 09:39

Normal, je suis le faux mage de Gruyère, l’ami de personne .