Nathalie Bauer : l'expérience d'un italien atypique et international

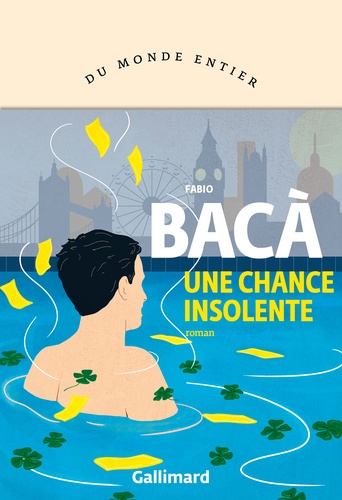

ENTRETIEN – Elle vient de traduire le roman de Fabio Bacà pour les éditions Gallimard, Une chance insolente : Nathalie Bauer entretient avec l’italien une relation nécessairement passionnée, pour avoir fait métier de donner voix aux auteurs et autrices du Bel Paese. Et les projets ne manquent pas en cette année 2022.

Le 12/05/2022 à 10:19 par Federica Malinverno

336 Partages

Publié le :

12/05/2022 à 10:19

336

Partages

Federica Malinverno / ActuaLitté : Comment définiriez-vous l’expérience de traduction de ce livre ? Avez-vous pris du plaisir ?

Nathalie Bauer : L’écriture de Fabio Bacà est travaillée, très complexe, notamment du fait de ses longues phrases et de son rythme mélodieux. Elle illustre bien la difficulté principale de la traduction de l’italien au français : l’italien est une langue élastique, alors que le français est rigide. L’italien admet des répétitions, une surabondance d’adjectifs et d’adverbes, que le français ne permet pas. Il faut toutefois restituer tous les éléments de la langue source dans la langue cible avec le plus de fluidité possible. Une bonne traduction doit en effet donner au lecteur l’impression que le livre a été écrit dans sa propre langue. La langue source ne doit jamais transparaître. Par conséquent, plus la langue est complexe, plus la tâche est compliquée.

L’originalité du roman tient non seulement à son style, mais aussi à son point de vue, à la hauteur de son regard, à sa dynamique, à ses ressorts. La façon dont le monde y est décrit a plutôt quelque chose d’anglo-saxon, ce qui est probablement dû aux lectures de prédilection de l’auteur. En ce sens, ce roman est peu « italien », Il s’écarte aussi de la tendance qu’on rencontre ces dernières années. Car il y a une assez grande homogénéité dans ce qui est publié actuellement en Italie, et ce livre sort du lot.

La façon dont l’histoire est mise en scène, le portrait des personnages, le ton, le propos… tout cela est assez remarquable, et c’est la raison pour laquelle le travail de traduction a été agréable. En effet, il est toujours plaisant de traduire un texte bien écrit, intelligent, drôle. Il y a vraiment, ici, une maîtrise hors du commun, ce qui est d’ailleurs assez exceptionnel quand on considère qu’il s’agit d’un premier roman.

Avez-vous eu des difficultés de traduction particulières ?

Nathalie Bauer : La difficulté principale étant la fluidité, le travail de relecture a été particulièrement important. Bacà nous raconte une histoire qui a des allures de fable philosophique, et il était capital que la phrase française serve cette histoire du mieux possible, avec la plus grande limpidité, pour que tout s’enchaîne sans le moindre heurt, que tout soit amené le plus « naturellement » possible. J’ai beaucoup relu à voix haute jusqu’à ce que je sente la langue couler.

Pour le reste, le roman est très bien écrit, aussi je n’ai pas rencontré les problèmes qu’on rencontre avec les livres à la langue relâchée. En effet, c’est une banalité, mais plus les ouvrages sont bien écrits, plus ils sont faciles à traduire : les mots sont à la bonne place, les concepts sont clairs, la structure est solide, le rythme harmonieux. Dans le cas contraire, on traduit une première phrase, une deuxième, une troisième, et l’on s’aperçoit que, même si la traduction est juste, l’ensemble ne marche pas : il y a toujours quelque chose qui manque, parce que l’editing n’a pas été fait dans la langue source.

C’est d’ailleurs un des écueils auxquels on se heurte de plus en plus fréquemment, et pas seulement avec la littérature italienne, mais de façon générale. Le rythme de la production et les restrictions budgétaires (en matière de correction, de fabrication), sont en partie responsables de cette espèce de désintérêt pour la forme, de relâchement, par rapport au passé. Mais ce n’est pas tout : un certain nombre de critiques littéraires se focalisent sur l’intrigue, omettant de parler du style, de la structure, du rythme, de tout ce qui constitue le savoir-faire de l’écrivain, ou ne leur consacrant que quelques lignes.

Dans un bon livre, le fond et la forme doivent être équilibrés, à parts égales, sans que l’un prévale sur l’autre, mieux, de façon que l’un se fonde dans l’autre. La langue doit servir l’histoire, mais avec assez de maîtrise pour se faire oublier au fil de la lecture, faute de quoi l’histoire ne peut pas tenir debout. Or, à cause de la prééminence que l’on accorde volontiers au fond sur la forme, la forme est de plus en plus négligée dans le pays d’origine, et c’est souvent aux traducteurs d’y remédier dans la langue cible. De fait, il est fréquent désormais que les éditeurs nous demandent d’intervenir de façon à « améliorer » le style, chose qui était assez rare quand je me suis lancée dans ce métier, au début des années quatre-vingt-dix.

Pourriez-vous nous parler du style, de la langue et du ton du roman ?

Nathalie Bauer : Comme je l’ai dit, Fabio Bacà a apporté beaucoup de soin. L’intrigue, les idées – le livre a un fond philosophique – et le style se mélangent habilement, ce qui fait à mon avis la force de ce roman.

Le ton mêle l’ironie, la férocité, la légèreté, la drôlerie et la tendresse. Il y a également beaucoup de tendresse pour les personnages, que l’auteur suit avec bienveillance dans les difficultés qu’ils éprouvent pour comprendre le sens de la vie. Ils sont tous bien incarnés (la femme du héros, la secrétaire, l’ami tatoueur, les collègues de bureau, etc.), ils n’ont rien de monolithique.

Quels sont d’après vous les points forts de ce livre ?

Nathalie Bauer : Un travail d’écriture dont le lecteur n’est pas forcément conscient, parce qu’il est habile, des dialogues percutants, une structure qui dévoile progressivement la psychologie des personnages, un ton pétillant, des situations loufoques, des niveaux de lecture différents, de l’élégance. Le tout dégage beaucoup d’énergie, je dirais même de joie. Oui, c’est un livre véritablement jubilatoire.

Il faut d’ailleurs souligner la place importante que l’absurde y occupe (nous pouvons penser à la scène de la piscine, par exemple). Kurt, le personnage principal, travaille dans le domaine des statistiques. Or les statistiques, comme les lieux communs qu’elles véhiculent, possèdent un côté rassurant, parce qu’elles offrent un cadre, des limites à l’intérieur desquelles on imagine pouvoir tout prévoir, tout maîtriser. C’est une illusion, bien sûr, et Kurt l’expérimente tout au long du roman, puisqu’il va de situation absurde en situation absurde, accompagné du lecteur. L’idée principale du livre, c’est qu’il existe une « bienveillance cosmique » dont les lois nous échappent, et donc qu’il est inutile d’essayer de maîtriser la vie : la vie nous surprendra toujours, et d’autant plus quand on s’y abandonne. Telle est du moins la lecture que j’en fais.

Mais ce n’est pas un livre à thèse, à message, tout cela est fort bien amené, les situations se présentent naturellement, on s’y laisse facilement prendre. Parce qu’il y a plusieurs niveaux de lecture, on peut très bien se contenter de l’intrigue, de ses nombreux rebondissements, et on passera alors un très bon moment, rivé à la page ; mais on peut aussi tirer parti du fond philosophique, qui offre un enseignement. Ces deux entrées possibles sont la preuve que le livre est une réussite. De fait, chaque fois que je relisais le texte, je découvrais de nouveaux détails, de nouveaux aspects. Pour cette raison, je n’ai jamais éprouvé de lassitude dans mon travail.

Comment est née l’idée de traduire le titre Une chance insolente ?

Nathalie Bauer : Franchement, j’aimais bien le titre original, Benevolenza cosmica, que j’avais traduit littéralement par Bienveillance cosmique. Mais la maison d’édition a probablement jugé qu’il était trop mystérieux, ou pas assez explicite. On retrouve cependant l’expression dans le corps du texte, et elle a son importance, car elle souligne l’idée qu’on vit dans un univers dont les lois harmonieuses, bienveillantes, échappent à la raison et aux statistiques.

Pensez-vous qu’il y a un nouvel engouement pour la littérature italienne en France ?

Nathalie Bauer : L’intérêt de la France pour la littérature italienne est un peu fluctuant. Il y a eu une grande « vague » italienne au milieu des années quatre-vingt, après le succès de Il Nome della Rosa d’Umberto Eco (Le Nom de la rose, 1982, Grasset). De nombreux textes italiens ont alors été publiés, la production a même doublé en cinq ans. Parallèlement, on a assisté à la professionnalisation des traducteurs d’italien, qui étaient souvent, auparavant, pour la plupart, des traducteurs occasionnels. Mais, peut-être pressés par cet effet de « mode », les éditeurs n’ont pas publié que des œuvres excellentes, et, souvent, les auteurs en question n’ont pas été retraduits par la suite.

Cependant, il n’y a pas eu de véritable reflux, et l’on assiste régulièrement à des pics d’intérêt : le succès d’un auteur est toujours bénéfique pour ses compatriotes. Cela a été le cas avec Eco, Tabucchi ou Camilleri (et la mode du polar italien à la fin des années 90, dont Carlo Lucarelli et Marcello Fois sont encore les représentants). Ça l’est aujourd’hui avec Erri De Luca, Elena Ferrante, Sandro Veronesi, Paolo Giordano (en particulier son premier roman) ou Antonio Scurati. Les années où l’Italie est l’invitée d’honneur du Salon du Livre, la production augmente.

On l’a vu en 1994, en 2002, on le constatera l’année prochaine. De surcroît, les aides du CNL sont plus élevées lors de ces périodes, ce qui incite les éditeurs à se lancer dans l’aventure. Ils savent aussi que les livres seront mis en valeur pendant le salon. Ainsi, ces deux dernières années, j’ai reçu énormément de demandes de traduction que j’ai dû parfois refuser par manque de temps.

Pourquoi pensez-vous que la littérature italienne intéresse le public français ?

Nathalie Bauer : En vérité, la France s’est toujours intéressée à la culture italienne sous toutes ses formes car c’est une culture de très grande qualité. Plus précisément, nos littératures respectives ont quantité de points en commun, leurs thématiques sont assez similaires. Ces dernières années, par exemple, le thème de l’amitié entre filles ou femmes a suscité de nombreux émules, dans le sillage du succès d’Elena Ferrante, et pas seulement en Italie. On l’a ainsi décliné dans de multiples variantes. Pourtant, chaque livre est unique, et il est rare que les « recettes » marchent deux fois.

Malgré tout, des auteurs explorant d’autres thèmes ont profité de cet engouement, et la littérature italienne s’est solidement ancrée dans le paysage de l’édition française. Il faut aussi saluer des événements tels que le Festival Italissimo, qui a pris de plus en plus d’importance au fil des ans, ou le Festival VO-VF qui met souvent à l’honneur des auteurs italiens. Comme chaque fois, après le Salon du livre, l’intérêt des lecteurs baissera un peu, mais cela vaut pour toute la littérature étrangère, et les éditeurs continueront de publier des Italiens.

Y’a-t-il des auteurs italiens avec qui vous avez un rapport de collaboration, voire d’amitié ?

Nathalie Bauer : Oui, la traduction est aussi la rencontre de deux êtres, et j’ai eu la chance de pouvoir tisser des liens de complicité et d’amitié avec certains auteurs. Je citerai en premier lieu Antonio Pennacchi, dont la récente disparition m’a beaucoup attristée. J’entretiens également des liens solides avec Stefano Massini et Paolo Giordano, que je suis depuis le début. J’apprécie leur confiance.

Cependant, le traducteur n’est pas « propriétaire » d’un auteur, il n’est pas non plus irremplaçable, et il arrive qu’il ne soit pas sollicité quand l’auteur change de maison d’édition. Mais le lien de collaboration et d’amitié qui se crée parfois entre les deux est précieux en termes humains, tout en étant utile pour le livre.

Comment définirez-vous finalement la voix de Fabio Bacà dans le panorama littéraire italien actuel ?

Nathalie Bauer : Il a une voix unique, qu’on ne peut rattacher à aucun courant actuel. L’imagination occupe une place importante dans son travail, ce qui est également original par rapport à la tendance générale à l’autofiction ou au sujet d’actualité. Cela lui donne une allure « internationale », si l’on peut dire. Il est évident qu’il ne choisit pas la facilité. C’est sa force, sa richesse.

Je ne connais pas l’auteur personnellement, je n’ai pas eu d’échange avec lui, mais je suis presque certaine qu’il s’agit d’un grand lecteur, notamment de littérature anglo-saxonne. Il apporte un autre éclairage, un autre souffle. La littérature italienne a toujours eu un côté « provincial », ou « régional » - je n’emploie pas ces termes de façon péjorative -, elle est souvent liée à un territoire, à une région, à une ville, à un village, à un microcosme, c’est un peu sa marque de fabrique. Cette particularité s’est accentuée ces dernières années du fait d’une utilisation croissante des différents dialectes ou langues régionales dans toutes sortes d’ouvrages.

Bien sûr, il y a des exceptions, comme dans le passé Mario Soldati, un de mes écrivains italiens préférés, qui avait une triple culture italo-franco-américaine. Bacà montre à son tour une autre voie, une ouverture d’esprit que j'estime pour ma part. Le fait que l’intrigue se déroule à Londres, que le personnage principal est mi-Italien, mi-Irlandais, contribue également à apporter une autre dimension à son texte.

Quels sont vos prochains projets de traduction ?

Nathalie Bauer : J’ai plusieurs traductions en cours ou à venir : Il libro delle case (Feltrinelli, 2021) d’Andrea Bajani pour Gallimard, qui devrait sortir en février 2023, le roman d’Emanuele Trevi Due vite (Neri Pozza, 2020) pour Philippe Rey, prévu pour janvier 2023, Sembrava bellezza (Mondadori, 2021) de Teresa Ciabatti pour Grasset (mars 2023). Je traduirai aussi les prochains livres de Stefano Massini et de Daniele Mencarelli pour Globe.

crédits photo : Nathalie Bauer

Une chance insolente

Paru le 03/03/2022

240 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Le ladies football club

Paru le 02/06/2022

168 pages

10/18

7,50 €

Cité engloutie

Paru le 16/03/2022

384 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Nous voulons tous être sauvés

Paru le 02/03/2022

193 pages

Globe

21,00 €

Commenter cet article