Les Ensablés - Avec le feu de Victor Barrucand (1864-1934)

« Décennie de la bombe», les dernières années du 19ème siècle furent marquées en France par l’anarchisme insurrectionnel: attentats à la dynamite, assassinat du Président Carnot et autres pratiques de «propagande par le fait», dans un pays par ailleurs perturbé par d’autres mouvements révolutionnaires et déchiré par l’affaire Dreyfus. Remettant en cause la logique de subordination des gouvernés aux gouvernants, l’anarchisme -malgré sa violence terroriste et une certaine naïveté idéologique- fascine nombre d’intellectuels et artistes tel que Mallarmé («Le poème est comme une bombe»). Par Marie Coat

Le 13/03/2022 à 09:00 par Les ensablés

0 Réactions | 401 Partages

Publié le :

13/03/2022 à 09:00

0

Commentaires

401

Partages

Un roman paru en 1900, « Avec le feu », nous immerge dans l’atmosphère de cette période troublée, au long du parcours initiatique d’un jeune idéaliste sur fond d’étude sociologique d’une amère lucidité. Son auteur, Victor Barrucand, est un essayiste, poète, journaliste, critique littéraire et musical alors très connu.

Né en 1864 à Poitiers dans la petite bourgeoisie commerçante, orphelin de père à 15 ans, il « monte » à Paris où il exerce divers petits métiers et fait la rencontre décisive de Félix Fénéon, ami fidèle qui sera son mentor dans les milieux de l’art et du journalisme et l’initiera à l’anarchisme. Barrucand écrit des articles dans divers journaux anarchistes ; à compter de 1894, il collabore à la prestigieuse « Revue Blanche » des frères Natanson, publiant ses critiques de littérature italienne ou allemande et rédigeant avec Fénéon une rubrique où ils analysent avec acuité des évènements majeurs tout en prenant parti, notamment lors du procès de Rennes de l’affaire Dreyfus.

Mais Barrucand est aussi un poète dont Mallarmé fait l’éloge, un dramaturge à succès, un essayiste, un historien qui s’attache à faire connaître les mémoires d’acteurs peu connus de la Révolution française, un « socialiste fédéraliste » qui œuvre pour l’instauration du « pain gratuit » et est un habile orateur à l’éloquence renommée… En 1900, il quitte Paris pour Alger, afin d’y combattre un antisémitisme virulent et de défendre les droits des indigènes ; il y dirigera un journal bilingue franco-arabe, y sera au cœur de la vie culturelle, sera le mentor d’Isabelle Eberhardt dont il découvrira et fera publier les écrits après la mort de la jeune femme (textes que l’éditeur fera paraître sous leurs deux noms, ce qui créera une fâcheuse polémique). C’est là que s’achève en 1934 « une existence rare », selon les mots de Fénéon.

Si « Avec le feu » est bien un roman, il nous apparaît toutefois comme un témoignage presque « à chaud » de ces larges débats qui enflammèrent en cette fin de siècle intellectuels, artistes et idéologues dans un contexte social agité et une atmosphère politique viciée par les scandales et affaires (Panama, Dreyfus…). Situant son action en 1894 au moment du procès de Vaillant, poseur de bombes anarchiste, Victor Barrucand a manifestement mis beaucoup de lui-même dans ce roman à clés où transparaissent des personnalités des mondes littéraire et artistique qu’il a côtoyées ; irrigué par les diverses approches de l’idéologie anarchiste — de « l’ordre sans le pouvoir » (Proud’hon) à l’activisme le plus exalté —, « Avec le feu » suit le cheminement de Robert, son personnage principal écartelé entre ses aspirations idéalistes et une réalité peu propice à leur mise en œuvre.

Victor Barrucand mène son roman à vive allure dans un style tonique aux phrases le plus souvent ramassées, aux dialogues vifs et percutants, émaillés de formules-chocs parfois impitoyables (ie. la démocratie et son dogme de l’irresponsabilité…) ; mais le poète en lui se révèle par quelques fulgurances, en périodes sinueuses d’une grande sensibilité artistique. Il nous transporte dans un tableau à la Caillebotte, avec un art consommé de camper un lieu, de restituer une atmosphère — mondaine ou populaire — de divers quartiers de Paris, voire Nice. Il suscite une réelle empathie pour ses personnages, qu’il décrit avec une grande finesse psychologique et dont il brosse l’allure en quelques traits nerveux, résumant en peu de mots évocateurs les traits saillants de toute une vie : de son humour parfois corrosif, tout en subtilité sémantique, Barrucand croque comme un caricaturiste et épingle comme un moraliste du Grand Siècle (« il avait trop de tact pour témoigner au malheur une compassion ostensible »).

Outre cette finesse d’analyse des atermoiements et emportements de ses personnages, interrogations et souffrances liées à leurs relations — amoureuses ou amicales —, le roman séduit par la restitution de l’ambiance fiévreuse des luttes sociales : en témoin engagé, Barrucand décrit le climat de répression policière, de déni judiciaire, les mouvements de la foule révoltée, mais aussi, sans angélisme, l’impéritie des opposants à l’ordre établi. Il nous fait assister avec un réalisme quasi documentaire à des discussions philosophiques et dogmatiques animées entre tenants de diverses tendances anarchistes, sous l’égide des Reclus, Bakounine ou Kropotkine, non sans incises lucides quant à leurs dérives et limites.

C’est toute une société qui défile devant la caméra de l’auteur : directeurs de revues, parlementaires, ouvriers, ministres, coteries littéraires, journalistes — que, comme Balzac, il critique vertement — et artistes... car Barrucand est un esthète sincère et passionné, qui fait d’ailleurs d’un organiste et compositeur (Vignon) l’un des protagonistes centraux du roman.

Dans cette mouvance anarchiste, un jeune homme (Robert) poursuit une exigeante quête existentielle : homme de convictions, il a l’intransigeance de la jeunesse qui ne peut que « s’indigner et maudire », mais est pétri de contradictions (« ami du peuple, il détestait les foules »). Entre révolte intellectuelle et radicalité séditieuse, son désir d’en découdre est stérilisé du fait de son immaturité : tout à la fois impulsif et versatile, spéculatif, traumatisé par l’exécution in fine de Vaillant, Robert dérive d’exaltation en déprime. « Acharné à son propre malheur », irrésolu et inconstant, il est incapable de trouver sa voie et passer à l’action, alors qu’il en a l’occasion aux plans tant politique qu’amoureux.

Bien qu’entouré de la sollicitude de ceux qui l’aiment — son ami Meyrargues, Vignon et sa fille Laure (qui tente en vain d’« adoucir sa volonté farouche »), Mariette sa maîtresse —, il se sent seul avec ses illusions perdues, « à la dérive après la chute de toutes les étoiles » et inapte à « guérir de l’espérance chronique ». Et si son ami, l’expérimenté et lucide Meyrargues, lui offre in fine l’opportunité de se lancer dans l’action en l’envoyant soutenir des grévistes dans le Midi, ce ne sera pour cet homme d’inaction que l’occasion d’une radicale épiphanie.

Mentionnons en conclusion une intéressante facette de Victor Barrucand : les pages aux aphorismes parfois féroces où il fustige le machisme d’une société résolument patriarcale, par le truchement de Laure, jeune musicienne fille de Vignon, qu’il décrit comme « femme de l’avenir ». Pragmatique, réaliste, sans fatras romantique, directe (« Où vous triomphez, nous tombon s »), Laure n’est pas dupe de l’« amour » : « après tant de siècles d’esclavage traditionnel et d’adoration fausse, l’amour ne flattait pas son amour-propre ». Laissant Robert à son horizon chimérique, elle ne veut pas lui dire « une parole de pitié »...

Avec le feu

Paru le 16/09/2010

251 pages

Editions Phébus

11,00 €

Plus d'articles sur le même thème

Les Ensablés - Laurence Algan , discrète et touchante

Ces derniers temps, j’ai lu une romancière à l’écriture discrète et touchante qui se nomme Laurence Algan. On ne saurait presque rien d’elle si, en juillet 1944, elle n’avait répondu à l’enquête biographique que le journaliste et romancier Gaston Picard menait à l’époque auprès des écrivains pour le compte du Centre de documentation de la BnF ; les éléments biographiques fournis par l’écrivaine, Paul Aron les présente succinctement dans un article qu’il a intitulé « Une femme si simple » et qui est paru dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon en 2014. J’y suis allé voir de plus près. Par François Ouellet

14/04/2024, 09:00

Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?

Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

31/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Sangs (1936) de Louise Hervieu (1878-1954)

La vie de Louise Hervieu (1878-1954) n'a pas été facile. Née hérédosyphilitique (cela existait encore en ce début de Troisième République), elle eut une santé fragile qui la contraignit à un moment de sa vie de se retirer et ne plus se consacrer qu’à l’art graphique et à l’écriture… Enfin, pas tout à fait. Sensible pour des raisons évidentes aux problèmes de santé, elle milita activement à l’instauration du « carnet de santé » et parvint à ses fins en 1938.

En 1936, elle obtient pour « Sangs » (publié chez Denoël) le prix Femina au 4eme tour, l’histoire d’une enfant à l’hérédité implacable, que l’amour ni la richesse de sa famille ne peuvent guérir, ne peuvent écarter de la malédiction du « mauvais sang »

On n’échappe pas à son malheur.

Par Henri-Jean Coudy

17/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Dubalu de Bernard Waller (1934-2010), par Carl Aderhold

« Ouf,

La bonne étape, le relais avant de s’élancer vers d’autres lieux,

à portée de main, en sortant de chez lui la première maison de la rue Granchois. »

Ainsi débute la grande aventure de Francis Dubalu, représentant de commerce la firme Breganti, qui part pour la première fois démarcher de nouveaux clients en province.

Ce sont les éditions de La Grange Batelière dont on connaît le riche catalogue, qui ont eu la bonne idée de republier le premier roman de Bernard Waller.

Initialement paru dans la prestigieuse revue NRF en novembre 1960 avant de connaître, un an plus tard les honneurs de la collection blanche, Dubalu est un texte d’une incroyable modernité, qui n’a pas pris une ride.

Par Carl Aderhold

03/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Waterloo, Belges ou Français d'Albert du Bois (1872-1940)

Dans cette fiction historique qui prend place durant les Cent-Jours avec comme moment culminant la bataille de Waterloo, un Bruxellois d’origine flamande, Jean Van Cutsem, vit une crise existentielle : alors que le frère de sa fiancée wallonne rejoint Napoléon, il est pour sa part enrôlé dans l’armée hollandaise sous le commandement du Prince d’Orange… Un roman engagé et détonnant, où les questions de l’identité, de la loyauté et du courage s’affrontent avant tout dans le for intérieur d’un jeune soldat jeté malgré lui sur les routes de la guerre.

Par Louis Morès.

18/02/2024, 09:00

Les Ensablés - À propos de Claude Dravaine, par François Ouellet

J’ai commenté ici même, précédemment, la biographie de Maria Borrély (1890-1963) publiée par Danièle Henky en 2022 (Maria Borrély. La Vie d’une femme épanouie). Les romans de Borrély, qui s’apparentent à ceux de Giono et de Ramuz, sont à redécouvrir impérativement. Danièle Henky, dont le « sujet de prédilection, c’est le destin des femmes », expliquait-elle récemment, s’intéresse, dans son nouvel ouvrage, à l’écrivaine et journaliste Claude Dravaine (1888-1957). La Livradoise. L’Énigme Claude Dravaine est publié chez Hauteur d’Homme, une maison régionaliste sise dans une commune du Massif central. Par François Ouellet.

04/02/2024, 09:00

Les Ensablés - Couleurs d'écriture, de Julien Blanc à Raymonde Vincent

Après Romans exhumés (chez EUD, 2014), Littérature précaire (toujours chez EUD, 2016), notre ami et chroniqueur des Ensablés, François Ouellet, publie aujourd’hui, sous sa direction, un nouvel opus dédié à la redécouverte d’auteurs oubliés, vaste domaine, on le sait, qu’une vie ne suffira jamais à explorer totalement. Il s’est entouré pour cela d’éminents spécialistes dont le regretté Bruno Curatolo, savant érudit, par ailleurs un des « redécouvreurs » de Raymond Guérin. Pour nos lecteurs assidus depuis quatorze ans (déjà !), ce livre est indispensable. Par Hervé Bel.

22/01/2024, 12:17

Les Ensablés - La jeune fille verte de Paul-Jean Toulet (1867-1920)

Chers lecteurs des Ensablés, avec cet article d'Isabelle Luciat, se terminent nos chroniques de l'année 2023, l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne année 2024 et de vous remercier pour votre fidélité (15 ans déjà). Hervé BEL

Récit enlevé d'une éducation sentimentale, La jeune fille verte se déroule dans la station thermale imaginaire de Ribamourt, inspirée de la ville de Salies-de-Béarn. Ce court roman livre également (et ce n'est pas son moindre attrait) une amusante chronique de la vie de province à la Belle Époque qui n'est pas sans rappeler « L'orme du mail » d'Anatole France, quoique sur un mode résolument léger et qui peut parfois tomber dans la facilité. Par Isabelle Luciat.

31/12/2023, 09:00

Les Ensablés - Soldats bleus, journal intime (1914-1918) de Pierre Loti

A priori, publier le journal intime de Pierre Loti, sur la période couvrant la Première Guerre mondiale relève de la gageure, tant le style et l’œuvre de cet écrivain sont aujourd’hui passés de mode. Sa ferveur patriotique, sa soif d’en découdre avec l’ennemi, qui le pousse, alors qu’il a dépassé l’âge d’être mobilisé, à faire intervenir les plus hautes autorités, pour prendre part malgré tout à la guerre, nous est difficile à comprendre. par Carl Aderhold

10/12/2023, 09:08

Les Ensablés - Ces messieurs du rugby, anthologie littéraire

Alors que la coupe du monde de rugby vient de s’achever laissant un goût d’amertume aux Français sortis pour un petit point d’écart en quart de finale par les sud-Africains, on peut se consoler avec ces Messieurs du rugby, excellente anthologie littéraire consacrée uniquement à l’ovalie et publiée en poche dans la collection La Petite Vermillon à la Table ronde. Les maux s’envolent, les écrits restent.

Par Denis Gombert.

26/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Le voleur de Georges Darien, par Marie Coat

Si le nom de Georges Darien (1862-1921) ne vous évoque rien, c’est que vous n’avez lu ni Biribi ni Bas les cœurs ... ni surtout Le voleur, mais peut-être avez-vous vu l’adaptation qu’en fit Louis Malle en 1967 dans son film éponyme ? Ou la bande dessinée de Bernard Seyer en 1986, presque un siècle après la parution, en 1897, du roman d’origine (le premier d’un cycle intitulé Comédie inhumaine qui ne connaîtra qu’un second opus, L’épaulette). Par Marie Coat

12/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Martel en tête, d'André Vers (1924-2002)

André Vers, j’en ai déjà parlé avec émotion il y a quelques années, lors de la réédition chez Finitude de son roman « Misère du matin » (1953) qui relatait, avec drôlerie et mélancolie la vie en usine d’un jeune homme. Cette fois, je reprends la plume pour lui, à l’occasion de la réédition de son deuxième roman « Martel en tête » publié en 1967 aux éditions Edmond Nalis, et que la fidèle maison d'édition Finitude réédite. Dans ses mémoires « C’était quand hier ? » (1990), André Vers raconte toutes les péripéties qui ont accompagné sa parution. Par Hervé BEL.

29/10/2023, 22:17

Les Ensablés - L'hôtel du Nord d'Eugène Dabit, “triste, poignant et beau”

Publié en 1929, L’Hôtel du Nord est le premier roman d'Eugène Dabit ((1898-1936voir ici et ici). Ce roman connut un succès inégalé dans la courte carrière de l'auteur, disparu brutalement en 1936 alors qu'avec un groupe d'écrivain français, il accompagnait André Gide dans un voyage en URSS. Issu d'un milieu modeste, marqué comme tous les jeunes gens de sa génération par la guerre de 1914, Eugène Dabit a fréquenté les milieux artistiques après la guerre et a gravi l'échelle sociale, sans jamais renier ses origines. Par Isabelle Luciat

15/10/2023, 09:00

Les Ensablés - Le Ciel de Nieflheim de Jacques Chardonne

Jacques Chardonne (1884-1968), le « romancier du couple », de Destinées sentimentales et de Romanesques, dont Gallimard a édité récemment la correspondance en trois volumes avec Paul Morand, a encore des lecteurs fidèles et convaincus — j’en connais quelques-uns. Ce n’est donc pas tout à fait d’un écrivain ensablé qu’il sera ici question, mais d’un livre que presque personne n’a lu, puisqu’il s’agit d’un ouvrage, écrit en 1943, qui était prêt pour l’impression, mais que Chardonne renonça à publier: Le Ciel de Nieflheim. Pour ses amis, Chardonne avait néanmoins procédé à un faible tirage privé ; on en trouve parfois un exemplaire en vente à fort prix en ligne. Par François Ouellet

24/09/2023, 12:11

Les Ensablés - Oeuvres de Hugues Rebell (1867-1905)

Avec une préface documentée de Nicolas d’Estienne d’Orves (notamment romancier « Prix Roger Nimier » et spécialiste de Rebatet), la collection « Bouquins » a publié récemment un recueil des œuvres principales de Hugues Rebell dont seuls les gens de mon âge rappelleront qu’elles furent rééditées dans les années 80 par Hubert Juin, dans la collection 10/18, avec d’autres auteurs « fin de siècle ». Par Hervé Bel.

11/09/2023, 11:55

Les Ensablés - Le meneur de Loup (1857) d'Alexandre Dumas (1802-1870)

Dumas ? c’est Gaston Pescou, signant Peskow ou Peskov, mais aussi G. de Morlon, baron de Cherville, qui est en réalité –pour les trois-quarts- l’auteur caché de ce roman. Il est dans sa spécialité : le roman de chasse. Qu’on en juge par quelques titres tirés de sa bibliographie : Les Aventures d'un chien de chasse, Histoire d'un trop bon chien, Contes de chasse et de pêche, Contes d'un coureur des bois, Montcharmont le braconnier, Le Gibier plume et la même année Le Gibier poil, sa science s’étendant même aux sauvages horizons de l’Afrique et de l’Asie avec Les Éléphants, état sauvage, domestication.

Par Antoine Cardinale

27/08/2023, 09:00

Les Ensablés - Les Étangs de la Double, de Geneviève Fauconnier

En 1995, les éditions Le Croît vif, à Royan (Charente Maritime), rééditaient trois romans de Geneviève Fauconnier (1886-1969) : Les Trois Petits Enfants bleus (1927), Claude (1933) et Les Étangs de la Double (1935). La même année, Omnibus reprenait Pastorale (1942), intégrant cet autre roman de la même auteure dans Gens de Charente et de Poitou, au sommaire duquel figurent aussi des romans de Jean-Richard Bloch, Pierre Véry, Ernest Pérochon, André Theuriet et Pierre Loti. En outre, Les Étangs de la Double reparaissait en 2020 aux éditions La Geste, à Niort, en Nouvelle-Aquitaine. Par François Ouellet.

13/08/2023, 11:19

Les Ensablés - Le fer rouge de Paul-André Lesort, ou l'emprise

Paul-André Lesort (1915-1997) aurait pu intituler son cinquième roman L’emprise, mais il a choisi un titre plus incisif : Le fer rouge. Paru en 1957, l’ouvrage de ce romancier étiqueté « grand écrivain catholique » choqua autant les lecteurs que la critique, à quelques rares exceptions près comme Jean Cayrol (« Ce n’est pas un spectacle auquel il nous convie,...mais une quête, une aventure avec « risques et périls»... Son honneur est de déranger et de se déranger...Beaucoup n’ont pas compris la route surprenante qu’il put choisir sans avertissement »). Par Marie Coat.

30/07/2023, 10:05

Les Ensablés - Petit Louis, d'Eugène Dabit

Chers amis des Ensablés, notre site accueille aujourd'hui une nouvelle contributrice, Isabelle Luciat, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. Pour son premier article, elle a choisi "Petit Louis" deuxième roman d'Eugène Dabit, qui avait rencontré le succès avec L'Hôtel du Nord, paru en 1929. Hervé BEL.

16/07/2023, 09:00

Les Ensablés – Des hommes passèrent…, de Marcelle Capy

Pendant la première moitié du XXe siècle, de nombreux romans « champêtres » ont été publiés, et les Ensablés n’ont pas manqué d’en chroniquer. Parmi ceux qui nous ont particulièrement marqués, rappelons l’admirable Campagne (prix Femina 1937) de Raymonde Vincent que les éditions Le passeur viennent de rééditer et La vie d’un simple, d’Émile Guillaumin. Il me faut en ajouter un autre, récemment paru chez La Thébaïde d’une romancière complètement oubliée, Marcelle Capy. Par Hervé BEL

02/07/2023, 12:20

Les Ensablés - Cinis in cinerem, de Régis Messac (1893-1945)

Les Éditions de La Grange Batelière achève par Cinis in cinerem (allusion à la Genèse « tu es poussière et tu retourneras à la poussière), la publication des quatre romans policiers de Régis Messac, auteur que nos amis des Ensablés commencent à connaître (Quinzinzinzilli, Le mystère de Monsieur Ernest). A mon goût, c’est le roman plus étonnant, le plus attachant aussi, car il s’y mêle le gothique, le fantastique, la psychanalyse et le scientisme du XIXème siècle, dans une ambiance mystérieuse : plaisir assuré pour tous ceux qui ont aimé Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Stevenson, Edgar Poe, et j’en passe. Par Hervé Bel

11/06/2023, 09:00

Les Ensablés - Le tramway des officiers (1973) de Georges Thinès

Georges Thinès (1923-2016) est un écrivain belge de langue française né en 1923 à Liège et décédé en 2016 à Court-Saint-Étienne. D’abord attiré par les lettres classiques, il fut étudiant en philosophie et lettres à la Faculté universitaire Saint-Louis de Bruxelles. Après son engagement à la Royal Navy durant la guerre, Georges Thinès renonce à la philologie et s’oriente vers la psychologie. Professeur à l’université de Louvain, il fut un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l’éthologie animale. Excellent musicien, fondateur de l’orchestre symphonique de Louvain, il fut encore poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, essayiste. Par Armel Job

28/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Les aiguilles à tricoter de Denis Belloc, le bas bruit de la violence

Décédé en 2013 à l’âge de 64 ans, Denis Belloc ( (1949-2013) a marqué d’une empreinte noire la littérature française. Son œuvre, une dizaine de romans parus, s’abreuve au sirop de la rue. Mais ce liquide est violent et amer. C’est l’univers de la toxicomanie dans Képas (Lieu commun, 1989) ou de la prostitution dans Suzanne (Lieu commun 1988) qui forme le décor des romans de Belloc dont l’entière matière est autobiographique. Par Denis Gombert.

14/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Heureux les pacifiques de Raymond Abellio (1907-1986)

En janvier 1947, les éditions du Portulan publièrent un épais volume au titre biblique, « Heureux les pacifiques », que la critique accueillit avec force éloges, n’hésitant pas à parler de «roman fracassant et excitant » (Pierre de Boisdeffre), de « roman d’une génération » (Maurice Nadeau), tous se montrant impressionnés par la justesse d’un tableau riche et complexe d’une époque charnière (1934-1945): ainsi Pierre Descaves, selon lequel ce roman est « sans aucun doute, le document le plus important, le plus impressionnant qui nous ait été donné depuis quinze ans, sur l’état d’une jeunesse que guettait le conflit de 1939-1940 et les années, noires et rouges, des refus ou des abandons ». Par Marie Coat

30/04/2023, 16:45

Les Ensablés - Le renard à l'anneau d'or, de Nelly Kristink

Mariève a vingt-trois ans lorsqu’elle épouse Gilles, de dix ans son aîné. Ce mariage la conduit à s’installer chez lui, dans un domaine forestier des Hautes Fagnes, à l’est de la Belgique. Le manoir du Rondbuisson, situé à l’orée du bois, est la résidence de quelques personnages rustiques et gentiment intrigants. Tout semble en place pour assurer le confort de Mariève, dans un cocon où l’on ressent plus qu’ailleurs le rythme envoûtant des saisons. Mais pourquoi n’y semble-t-elle pas heureuse ? C’est l’histoire de la lente dégradation d’un amour s’abîmant au grattage de l’écorce. Par Louis Morès.

10/04/2023, 09:47

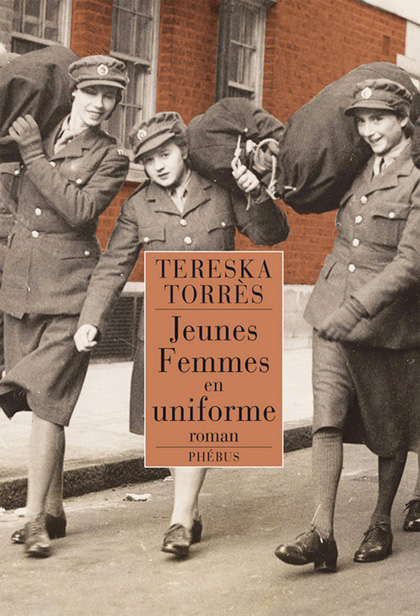

Les Ensablés - Jeunes femmes en uniforme, de Terreska Torrès

« Elles sont les premières. Cinq filles. Jeunes, timides, heureuses, excités, cœurs battants et prêtes à mourir pour la France. » Nous sommes en 1940. La France vient de perdre la guerre. À Londres, la France libre sous l’impulsion du général de Gaulle fait ses premiers pas. Pour la première fois, les femmes prennent part au conflit sous l’uniforme français. Un Corps féminin de Volontaires de la France libre est créé, dans lequel s’enrôlent les héroïnes de ce roman, ainsi que son autrice, Tereska Torrès. Par Carl Aderhold.

26/03/2023, 17:17

Les Ensablés - Kikou Yamata (1897-1975), la Japolyonnaise

Qui se souvient aujourd’hui de Kikou Yamata, une écrivaine née à Lyon en 1897 d’un père japonais et d’une mère française et décédée en 1975 à Genève ? Étonnante et attachante figure, auteure d’une œuvre importante. Par François Ouellet

12/03/2023, 10:00

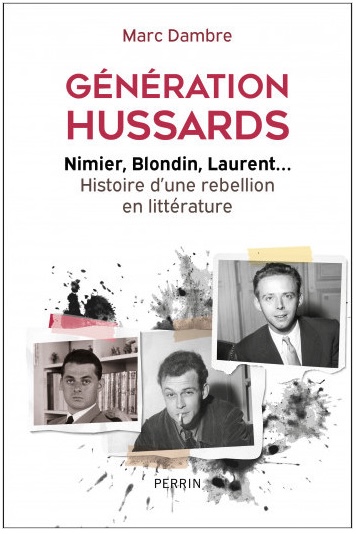

Les Ensablés - Génération hussards, de Marc Dambre

En septembre 2022, Marc Dambre, spécialiste de Roger Nimier, a publié chez Perrin une somme passionnante (je pèse mes mots) intitulée Génération hussards, en référence à une mouvance littéraire des années 50. L’occasion d’aborder avec lui non seulement la vie et la production littéraire des « hussards » les plus connus, mais aussi d’en (re)découvrir d’autres, dont Stephen Hecquet, objet d’un récent article des Ensablés, et de revisiter trente années de vie culturelle française. Par Hervé Bel

20/02/2023, 09:56

Les Ensablés - Deutschland de René Trintzius (1898-1953)

Quiconque vous demanderait ce qu’évoque pour vous le nom de Trinztius, vous resteriez coi ou chercheriez en vain du côté des érudits anversois de la Renaissance. Bien oublié aujourd’hui, René Trintzius fut très connu dans le monde des lettres de la première moitié du siècle dernier. Né en 1898 dans une famille bourgeoise de Rouen -son père était un architecte renommé- il abandonna très en amont une carrière de magistrat pour se consacrer dans un premier temps au journalisme, puis rapidement à l’écriture de pièces de théâtre et de romans. Par Marie Coat

22/01/2023, 09:00

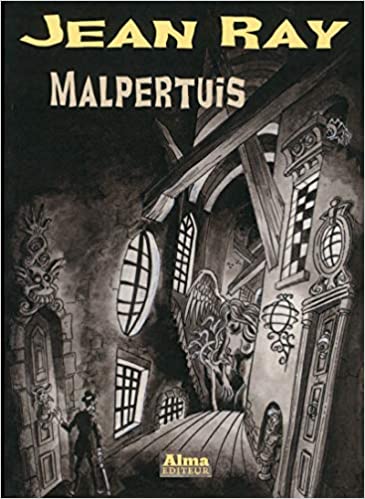

Les Ensablés - Malpertuis (1943) de Jean Ray (1887-1964)

Au carrefour de ruelles obscures se dresse Malpertuis. Quentin Moretus Cassave, le maître de cette grande maison, s’éteint sur son lit de mort et fait lire à sa famille réunie les articles de son testament. Pour recevoir l’héritage, les héritiers doivent s’engager à venir vivre au sein de ce lieu rempli de mystères et seul le dernier d’entre eux recevra la fortune. Le dernier ? Dans cette demeure hantée peuplée d’une faune étrange et où le temps s’étire à la croisée des mondes, les périls sont immenses. Jean-Jacques Grandsire, un jeune neveu de Cassave, nous confie avec effroi les heurts et malheurs de Malpertuis. Un chef-d’œuvre du fantastique belge à redécouvrir. Par Louis Morès.

08/01/2023, 09:00

Les Ensablés - une biographie de Marie Borrély (1890-1963)

J’ai parlé, il y a quelques mois dans cette chronique, de Maria Borrély (1890-1963), une romancière d’exception de la Haute-Provence. Voici qu’une belle biographie vient de lui être consacrée par Danièle Henky aux éditions Le Papillon rouge, Maria Borrély. La Vie d’une femme éblouie. La biographe, qui a commencé à s’intéresser à Maria Borrély au début des années 2000, a pu avoir accès aux archives de l’écrivaine, se nourrir des souvenirs de Pierre Borrély, le cadet des deux fils de l’écrivaine, qu’elle a maintes fois rencontré, travailler aux premières rééditions avec Paulette Borrély, la femme de Pierre. Par François Ouellet

25/12/2022, 09:00

Les Ensablés - La baie des Wallons (1991) de Viviane Dumont

Dernier tome d’une trilogie de romans historiques suivant sur trois générations l’histoire d’une famille aux XVIe et XVIIe siècles dans les Provinces-Unies et les Pays-Bas espagnols, La Baie des Wallons relate les aventures du jeune Tristan de Noirfontaine, un orphelin seul héritier de sa lignée ne rêvant que d’exploration au point de s’embarquer dans un navire à la conquête du Nouveau Monde. C’est avec enthousiasme qu’il participera àl’émergence d’une nouvelle ville et d’une société lui offrant une vie pleine de promesses, à condition de faire preuve de prudence et de ne pas oublier ses racines.

Par Louis Morès.

11/12/2022, 09:00

Les Ensablés - Adieu mes quinze ans de Claude Campagne

Un chef-d’œuvre de la littérature jeunesse : Adieu mes quinze ans fut en 1960 un véritable phénomène éditorial : plus de 650.000 exemplaires écoulés. Le livre fut traduit en 11 langues et adapté en un feuilleton de 10 épisodes qui fit les beaux jours de l’ORTF au tout début des années 70. Il faut croire que ce roman sur l’adolescence possédait quelque chose de particulier qui avait pu toucher toute une génération. Elle se retrouvait dans le portrait de Fanny, l’héroïne du roman qui voyait du jour au lendemain sa vie bousculée avec l’apparition de deux êtres et d’un secret. Mais quoi ? Par Denis Gombert

27/11/2022, 11:34

Les Ensablés – Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit de Frédéric Casotti

Stephen Hecquet, avocat, écrivain… Pour beaucoup, ce nom ne dit plus rien. Auteur d’une dizaine de romans publiés dans les années cinquante, il est pourtant considéré comme l’un des membres de ce groupe que Bernard Frank appela les « hussards ». Ses romans n’ont jamais été réédités (sauf en 1993 pour « Les collégiens »). Début 2022, est parue chez Séguier une courte et bienvenue biographie de Stephen Hecquet par Frédéric Casotti intitulée Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit, dont les Ensablés se devaient de rendre compte, d’autant qu’en 2013 notre ami Henri-Jean Coudy (dont les parents connaissaient bien Hecquet) avait déjà fait un article à propos d’Anne ou le garçon de verre.

13/11/2022, 09:00

Les Ensablés - Régis Messac et le polar lettré, par François Ouellet

Romancier, essayiste, pamphlétaire, journaliste, professeur, historien de la littérature populaire, du roman policier et de la science-fiction, rédacteur en chef des Primaires, revue de gauche anticléricale, syndicale et pacifiste, etc., Régis Messac (1893-1945) a été de bien des engagements littéraires et politiques. Par François Ouellet.

30/10/2022, 09:22

Autres articles de la rubrique Livres

Monsieur Méchant va détruire la terre : vacances d'abord, extermination ensuite

Monsieur Méchant dirige une terrible organisation qui est en train de planifier la destruction de l’humanité. Mais dès qu’il passe en mode “off”, il part en expédition pour découvrir la culture humaine et vivre sa passion pour les pandas. Un slice of life tous publics rempli de douceur et de mignonnerie.

18/04/2024, 12:19

Relire les autrices : 4 femmes qui ont changé la littérature française

Le monde littéraire est un concentré de destins extraordinaires. La plupart des femmes qui se sont essayées à l’art rigoureux de l’écriture sont méconnues du grand public. Pourtant, des centaines d’entre elles ont sorti des œuvres qui ont marqué leur temps et qui continuent de résonner aujourd’hui.

18/04/2024, 11:16

Crime de Moulismes. Qui travestit la réalité ?

Christine Ribardière, connue pour ses traductions, sort aux éditions La Geste, son premier roman dans la collection Le geste noir, Meurtre en Montmorillonnais. Roman policier, vous l’aurez deviné, qui nous entraîne de la campagne poitevine à La Rochelle, d’où Georges Simenon semble surveiller, d’en haut, l’avancée de l’enquête.

18/04/2024, 09:41

100 recettes à faire au four : bon appétit !

BONNES FEUILLES — Découvrez 100 repas prêts en un rien de temps grâce à ces recettes de plats complets cuits en une seule fois sur une simple plaque de four. Pour ne plus gaspiller son temps en cuisine, 100 repas variés et ultra rapides avec ces recettes « tout-en-un » qui ne requièrent qu'un seul ustensile et une unique cuisson : une plaque de four !

18/04/2024, 08:10

Olivier Adam : un féminicide dans un petit village savoyard

BONNES FEUILLES — Dans ce petit village paisible près d'Annecy, Antoine a du mal à trouver sa place dans la vie. Séparé de la mère de son fils, il vit sous les combles de la maison de ses parents et a du mal à payer le loyer. Heureusement, il y a les soirées passées au Café des Sports, où il retrouve Fanny, son amour de toujours, et les autres habitués.

18/04/2024, 07:21

La vie mystérieuse des champignons, et leurs secrets cachés

BONNES FEUILLES — Depuis son enfance en Savoie, sur une terre de légendes, Céleste est captivée par la vie secrète des champignons et leurs pouvoirs extraordinaires. Avec sa meilleure amie Murielle, elle étudiait ce monde végétal fascinant, malgré l'indifférence de ses parents.

18/04/2024, 06:34

L'art journal : une création plurielle qui joue avec les matériaux et les genres

Qui a dit que le journal intime était un cliché romantique, voué à disparaître dans l'ombre des univers d'expression numériques ? Certes, la plume et le carnet ne conviennent pas à tout le monde, souvent la faute au fameux syndrome de la page blanche : même pour soi, les mots restent coincés au bout des doigts. La vocation de l'Art journal en découle. C'est, pour celles et ceux qui s'expriment naturellement par le visuel et sont sensibles au toucher, un bel exutoire. Explications.

17/04/2024, 14:09

La destruction des Bouddhas de Bâmiyân

BONNES FEUILLES - Pascal Convert, né en 1957, est un artiste français spécialisé dans l'utilisation de matériaux variés comme le verre et la cire. Il est notamment reconnu pour avoir créé le Monument en mémoire des otages exécutés au Mont Valérien entre 1941 et 1944.

17/04/2024, 07:30

Jim Fergus : mille femmes blanches chez les Cheyennes

BONNES FEUILLES - En 1877, Molly McGill, une jeune institutrice condamnée pour le meurtre de son mari violent, est emprisonnée à Sing Sing. Elle a l'opportunité de changer son destin en acceptant de rejoindre un groupe de mille femmes blanches qui doivent épouser des guerriers Cheyennes, dans le cadre d'un programme gouvernemental.

17/04/2024, 06:30

Des femmes guettant l'annonce : la quête de l'impossible IVG

Elles sont trois et elles se lancent sur les routes du Maroc à la recherche de l'impossible ou presque : un lieu pour avorter en toute sécurité. Il y a Lila, enceinte pour la première fois, Malika, déjà mère de cinq enfants et Nisrine, féministe militante, qui a décidé de se retrousser les manches pour les aider dans leur quête au résultat improbable. D'étape en étape, elles devront faire face à tout ce que le patriarcat musulman peut imaginer comme obstacles à dresser en travers de leur route.

16/04/2024, 10:54

Quand le livre est à l’origine de déclinaisons culturelles infinies

Parfois, on oublie que tout a commencé par un livre. Et pourtant, combien de personnages, combien de mythes, combien d’expression, combien de jeux trouvent leur origine dans une histoire écrite il y a parfois plusieurs siècles. Mais le succès reste au rendez-vous dans des déclinaisons aussi multiples que variées.

16/04/2024, 10:19

Quels étaient les véritables buts de ces poètes-espions ?

BONNES FEUILLES - Au début des années 1980, dans la caserne d’Adlershof à Berlin-Est, qui servait de quartier général à la Stasi, la police secrète de la RDA, un groupe inhabituel de fonctionnaires, incluant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des jeunes talents, se rassemblait régulièrement.

16/04/2024, 07:30

Un roman de sacrifices, de vulnérabilité et de courage

BONNES FEUILLES - Majella, fraîchement devenue mère, ressent un décalage profond entre l'amour pour sa fille et son quotidien dans sa maison d'enfance à Queens, où elle se sent au bord de la folie. Sa découverte d'un journal intime ancien au grenier, appartenant à une certaine Ginny Doyle, l'entraîne dans un voyage révélateur à travers l'histoire de sa famille.

16/04/2024, 06:30

Felwine Sarr : une quête incessante d'amour et d'existence

BONNES FEUILLES - Dans son recueil Le bouddhisme est né à Colobane, Felwine Sarr explore les tumultes de l'amour à travers les histoires de personnages comme Fodé, Teibashin, et Aby, avec en toile de fond les mélodies de Toumani Diabaté, Wasis Diop, et Cheikh Lô.

15/04/2024, 18:30

L’avenir est-il à Termush ?

Une apocalypse nucléaire : tout commence par là. Ou plutôt, juste après cette catastrophe qui a décimé des villes entières. Parmi les lieux épargnés, la station balnéaire de luxe de Termush. C’est ici qu’une poignée de personnes fortunées ont décidé de s’installer, pour vivre dans ce monde d’après. Avec des abris anti-radiation au sous-sol et un fonctionnement millimétré pour empêcher un quelconque souci, voilà un lieu rêvé… Quoique.

15/04/2024, 16:17

Dans le silence d'une mère de famille indienne

BONNES FEUILLES : La discrète Maï est entièrement dévouée à son mari infidèle, à ses beaux-parents au caractère difficile et à ses enfants. Mais qui se cache derrière ce voile qui révolte tant sa fille Sounaina ? Cette dernière, empreinte de modernité et partie faire des études à l'étranger, ne cesse de se questionner sur la véritable identité de sa mère, qui semble exister uniquement pour les autres.

15/04/2024, 12:10

Des livres pour guider l’investissement dans les produits financiers

Quand on veut se lancer dans l’investissement au sein de valeurs mobilières, il ne faut pas croire que l’on peut réussir sans méthode et surtout sans connaissances. Il est important de bien appréhender l’économie dans son ensemble pour arriver à un certain succès dans ses choix.

15/04/2024, 11:27

Pourquoi le Heavy Metal est-il plus qu'une simple musique ?

BONNES FEUILLES — Hartmut Rosa aborde un sujet surprenant avec ce livre. Grand amateur de métal et musicien lui-même, il applique ses concepts de « résonance » et d'« énergie sociale » à un sous-genre musical dont la complexité et l'ambition sont souvent sous-estimées. Rosa explore comment le métal pourrait nous aider à renouer avec le monde, retrouver des vibrations existentielles que nos vies modernes tendent à ignorer.

15/04/2024, 11:25

Cankor : trash, chaotique, dérangeant... mais incontournable

Dans le paysage du comics, Matthew Allison se distingue par une approche bien singulière, avec Cankor, publié initialement en 2016 et désormais disponible dans une traduction de Virgile Iscan, chez Komics Initiative. Un crowdfunding amplement réussi en janvier dernier et voici que ce périple, qui oscille entre métaphysique, techno-thriller et détournement des codes, débarque dans un fracas tant visuel que narratif.

15/04/2024, 09:49

Que faire quand on a ni talent exceptionnel ni passion ardente ?

BONNES FEUILLES - Shawn se sent perdu au sein de sa famille extraordinaire : une mère qui était choriste pour Madonna, un père homme d'affaires prospère, et une sœur aînée styliste de mode. Il rêve de célébrité, mais il ne possède ni talent exceptionnel ni passion ardente.

14/04/2024, 08:30

Valentin Musso et Le Mystère de la Maison aux Trois Ormes

BONNES FEUILLES - Dans son dernier roman, Le Mystère de la Maison aux Trois Ormes, Valentin Musso tisse une intrigue pleine de rebondissements. Le commissaire Forester est sollicité d'urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate inquiet suite à la réception de lettres de menace.

13/04/2024, 08:30

À coté de Mussolini, Lénine, Ben Gourion, Angelica Balabanoff

BONNES FEUILLES - Le livre explore la vie exceptionnelle d'Angelica Balabanoff, une figure méconnue mais centrale dans les luttes intellectuelles du XXe siècle. Née à Kiev en 1877 dans une famille juive russophone, elle a été active dans les principaux mouvements politiques de son temps, notamment le communisme, le féminisme et le pacifisme.

13/04/2024, 08:00

En chaque lieu se cachent des aventures, même à Nantes

BONNES FEUILLES - « En chaque lieu se cachent des aventures. Derrière chaque façade aseptisée de la métropole, chaque vitrine, dans chaque rue ont résonné les échos de la colère, la chaleur des révoltes, la rage et les espoirs. C’est de cette histoire qu’il est question. Cette contre-visite dévoile, ou rappelle, les traces que les autorités ont tenté d’effacer. »

13/04/2024, 07:30

Alexander Calder, visionnaire poète-ingénieur-artiste-mécanicien

BONNES FEUILLES - En 1953, Alexander Calder, un visionnaire poète-ingénieur-artiste-mécanicien originaire de Philadelphie, a acquis la maison François 1er à Saché, en Touraine. Son installation a marqué cette région, notamment la vallée du Lys immortalisée par Balzac, une colline et les berges de l’Indre, leur conférant une aura de gaieté et d'originalité grâce à ses créations futuristes et primales.

13/04/2024, 06:30

Cadeaux d’affaires : envoyer des livres cultive une certaine originalité

Quand on pense cadeaux d’affaires, on a souvent à l’esprit le vin, les champagnes ou encore les spiritueux. Plus souvent, cela prend la forme d’une stylo, d’un beau bouquet, ou bien d'une petite sacoche à l'effigie de l'entreprise. Mais, en la matière, c’est souvent l’originalité qui paie, et, alors, pourquoi ne pas choisir un beau livre ?

12/04/2024, 10:51

Le printemps est arrivé en librairies

Aux poissons succèdent les congés, avec leur grand nettoyage de printemps : aux escoubilles les publications hivernales, place aux nouveautés vernales. Avec pas moins de 63 livres qui rentrent dans le classement des 200 meilleures ventes, ça sent le grand chambardement ! Ah cette semaine 14 (1er/7 avril), que de jolies choses réserve-t-elle !

12/04/2024, 08:47

Le grand livre de la génération Hip-Hop et ses combats

BONNES FEUILLES - "L'idée de Génération Hip-Hop fait fusionner les époques et les races, les localisations géographiques et le pluriculturalisme, les beats qui tuent et le métissage. Elle est là pour décrire le passage de la politique à la culture, le processus d'entropie et de reconstruction. Elle est là pour rendre compte des espoirs et des cauchemars collectifs, des ambitions et des échecs de ceux qui resteraient sinon définis comme 'post-ceci' ou ‘post-cela'."

12/04/2024, 08:30

50 images historiques qui racontent le Débarquement

BONNES FEUILLES - À l'approche du 80e anniversaire du Débarquement, Emmanuel Thiébot, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et directeur du Mémorial des Civils dans la Guerre à Falaise, présente un ouvrage commémoratif qui retrace les événements clés de la fin du conflit, de la préparation du Débarquement jusqu'à la Libération en Europe le 8 mai 1945 et au Japon le 2 septembre de la même année.

12/04/2024, 07:30

Commenter cet article